ひめちゃんとタバサねーちゃんは、堀之内を西に出ます。

諏訪神社の前を通って、西の沼を覗きます。

あれ、今朝はシラサギさん、いました

小さな沼で水も大分汚れています。

でも、エサになる小魚がいるのかな?

沼を廻って北に進路を取ります。

かつての山上の蓮田(蓮の花が咲いていた田んぼ)は、雑草の海です

今年は蓮の花はもう咲かない雰囲気です

蕨沢川を渡って帰ります。

途中で見かけたしだれ桜、きれいです

いいね

今度はしだれ桜も植えてみようか

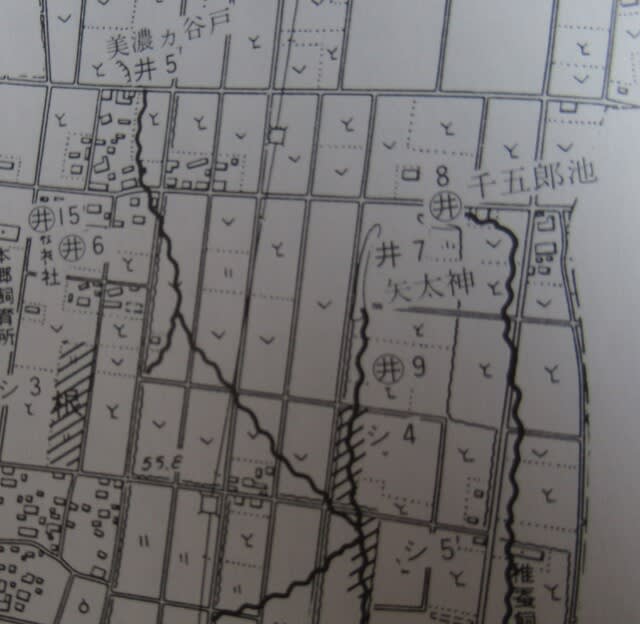

4月1日、矢太神水源・ほたるの里公園から南に下ります。

石田川の最初の橋を、確認するためです

道なりに下ると、妙参寺親水公園です。

ちょっと寄って行きましょう

以前にもここまでは来た事があります。

でも、案内板が新しくなってるみたいです。

右のPが現在地です。

公園の散策は初めてです。

ちょうど桜が満開です

沼が見えてきました。

散策の人影もちらほら

水鳥の姿もあります

浮島もあります。

次回訪問したときは、向こう側のPに駐車して、浮島に行ってみましょう。

本来の目的を忘れてはいけません

いい雰囲気です

あれ、こんな看板も

カメラをもった小学生らしい姉弟とすれ違います。

「こんにちは 」

」

「こんにちは 」

」

明るく挨拶を交わします。

沼の西側に、立ち入り禁止のロープがありますけど、赤い新しい鳥居です。

水神様か、弁天様かな?

妙参寺沼があるのだから、近くに妙参寺があるはずです。

『ぐんまのお寺 曹洞宗Ⅰ』(上毛新聞社 平成14)に、ありました

妙参寺は、新田町大根字新屋敷にある妙参寺沼に東接して存在した曹洞宗の寺で、山号を円満山とする。妙参寺は上江田村の曹洞宗龍得寺の末で、慶安二年(1649)、僧楚俊によって開かれた寺であり、開基は伊野塚隼人である(『上野国郡村誌』)。本堂は明治二十年(1887)に焼失してしまった。再建された堂宇は、間口五間三尺、奥行き四間三尺であったというが(『綿打村郷土誌』)、現在は本堂・庫裏等は存在しない。

~中略~

この妙参寺については、次のような悲しい伝承が残されている。

昔、大根のある家へ、太田の東門といわれる家から嫁が来た。ある日、近所のおかみさんたちが、ご祝儀見舞いに来たので、嫁さんがお茶を出した。

それを聞いた姑は、「屁っ臭いお茶を、おあがりなんしょ」と言って座したという。近所のおかみさんたちは、姑の悪口と思っていたが、嫁さんは恥ずかしく思い、自殺してしまった。後悔した姑は、回心して、諸国を巡礼して回り、罪滅ぼしに嫁を供養するための寺を建てたという。

この次は、ぜひとも南側に駐車して、妙参寺の面影を探しましょう

駐車場に戻り、西側にある石田川最初の橋を確認です

橋の北側の流れです。

左のあぜ道の先に、矢太神沼があります。

橋の南の流れです。

石田川は、これから東南の方角に流れ流れて、やがて刀水橋付近(太田市古戸町)で利根川に合流するのです