丸山忠久が「駒音高く」打ちつける光景など想像ができない。

前回は「ミス四間飛車」「振り飛車女王」と呼ばれた斎田晴子女流五段の華麗なさばきを紹介したが(→こちら)、今回はついさっき竜王戦の挑戦者決定戦進出を決めた、丸山忠久九段の若手時代のほとばしりを見ていただこう。

プロ棋士が将棋を指すときの、駒の動かし方はそれぞれである。

羽生善治九段のように優雅に手を舞わせる人もいれば、加藤一二三九段のように盤も割れよと叩きつける人もいるが、丸山忠久九段の駒音は独特で、ほとんど音をさせない。

今では永瀬拓矢叡王・王座をはじめ、駒を静かに置く棋士は多いというか、むしろそっちが主流っぽいくらいだが、当時はめずらしく「音無し流」などと呼ばれたりしていた。

だが、そんなマルちゃんが、大きな駒音をたてながら指していた将棋というのが存在したらしく、それが昔『将棋世界』で連載されていたエッセイに紹介されていた。

まだ20代前半の、先崎学四段が書くその文は、

「将棋指しは《暗い》」

というところからはじまる。

そのころ先崎には、将棋界にくわしい「A」という友人がいた。

彼が言うには、ふつうの若者というのはもっと青春を楽しんでいるのに、棋士といえば将棋ばかり指して暗い、と。

当時はまだ、バブル時代の空気感が色濃く残っていたころ。

金にあかせて、派手にぜいたくに遊びまくるやつが一番エライという、元気というか、なんだかなあというか、まあそういう時代だったのである。

これに対して、まだ若手棋士だった先チャンは、なめんじゃねえぞと大反論。

世間の男は金と車と女のことしか考えてないのに、そんな連中が、人生をかけて将棋に打ちこんでいる自分たちをバカにできるのかよ!

てなもんであるが、当の先崎青年も、当惑をかくし切れないところもあったそう。

暗いといわれりゃあ、まあそうかもしれないし、そもそも将棋というものが世間的にはその程度のイメージだという、くやしさもあるではないか。

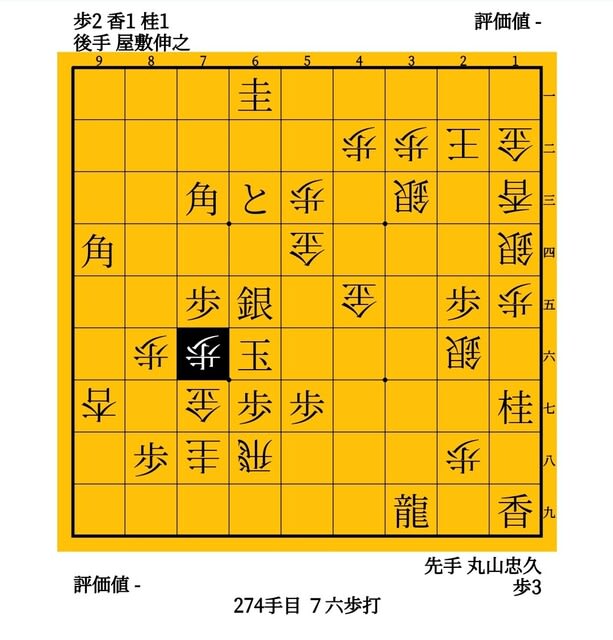

そこから話題は公式戦のことに移り、紹介されるのが1990年の王座戦。

屋敷伸之棋聖と、丸山忠久四段の一戦だ。

先手丸山の矢倉に、屋敷は雁木模様で対抗。

丸山の攻めを屋敷が丁寧に受け、途中からはハッキリと屋敷有利に。

ここからの丸山のねばりがおそろしい迫力で、まさに手負いの獣のような暴れっぷりを見せつける。

形勢は大差なので、まったく報われる気配はないが、あのいつもニコニコの丸山からは想像もできない、鬼気迫る手順が続くのだ。

敗勢になっても投げない丸山は、屋敷の猛攻の中、はいずる様にして敵陣にトライを果たす。

このころの丸山が得意にしていた入玉だ。

ただ、いかんせん盤上は差がつきすぎていた。

丸山は駒をボロボロ取られながらの、ダンケルクもかくやの大敗走で、たとえ自玉が詰まなくても点数がまるで足りず、勝ちはないのだ。

とっくに終わっている将棋で、かなり前から、投げ場がなくなっている。

この後△67飛成、△65竜、△63竜と次々召し上げられ、ついには2枚の角まで全部取られてしまうが、それでも丸山は指し続ける。

このときの様子を、先崎はこう書いている(改行引用者)。

秒を読まれるたびに丸山は、肩をいからせ、一枚の駒を、まるで野球のボールを投げるように強く打ちおろした。

屋敷は、一手指すごとに、トイレにでも行くのか席を立つのが印象に残った。

部屋の雰囲気は緊張感で張りつめ、うっかり咳払いでもしようものなら記録係を含めて三人の視線で金縛りにあいそうに感じられた。

もちろん、丸山のほうは年下のタイトル保持者に対するライバル意識があったのだろう。

丸山は、あきらかに興奮していた。

屋敷が史上最年少で棋聖のタイトルを取った年で、まだ丸山はプロ1年目だった。

屋敷も丸山も、いつも笑顔を絶やさずファンにも人気の棋士である。それがこの異様な空気感。

特に丸山が「野球のボールを投げるように強く」駒をあつかうなど、今ではまったく絵が思い浮かばないではないか……。

ちなみに、この「三人の視線で金縛りにあいそう」の3人目に当たる記録係は、三段時代の深浦康市だったらしい。

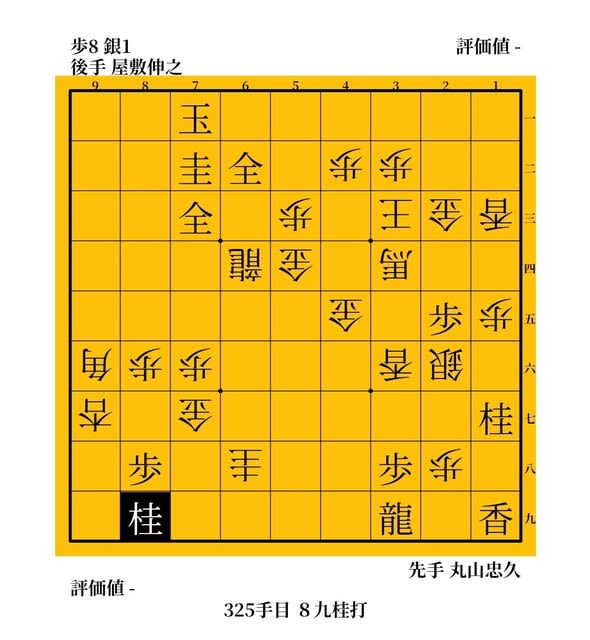

クライマックスは325手目(!)。

必敗の中指し続け、クソねばりを通りこして、ほとんど「全駒」状態の丸山が、信じられないところに桂を打ちつけたのだ。

なんという手だろう。金と成香の両取り。いや、そんな解説など、意味もないだろう。

「執念」と感嘆するもよし、あきれるもよし、苦笑いするもよし、「いいかげんに投げろよ」と怒りだすもよし、なんでもいいだろう。

意味などないのだから。

だが意味がないからこそ、そんな手を後に名人にまで昇りつめる丸山忠久ほどの男が指したからこそ、そこにこめられた、すさまじいなにかが伝わってくる。

この手を見て先崎は、

僕は、この将棋の終盤戦をAに見せたかった。

Aだけではなく、若手棋士のことを、人間味が感じられない、ゲーム感覚でつまらない、などとわかりもしないくせに馬鹿にする評論家に見せてやりたかった。

当時の将棋界は「羽生世代」の台頭や、そこから起こる盤上でのパラダイムシフトについていけず、

「彼らが強いのは、将棋を【テレビゲーム感覚】で指しているからだ」

というトホホも極まれりな分析が、本気で幅を利かせていた時代だった。

私は今でも、自分が知らなかったり、理解できかったりする仕事や趣味や生き方をする人がいても、それを「暗い」などと笑ったりしないようにしている。

同じく、意見の合わない若者に対して、

「昔とくらべて劣化した」

「○○世代はこれだから」

といった易きな意見がまかり通る場所からは、申し訳ないが、そっと席をはずすようにしている

それは別に私が賢明であるとか、寛容であるとか、カッコつけているとか、そういうことではなく、昔の人の分析が粗雑なら、きっと今の我々だってたいして変わらない。

そして、そんな場では決まっていつも、この丸山四段の「▲89桂」という手が脳裏をかすめ、

「この将棋の終盤戦をAに見せたかった」

そう訴える若き日の先崎四段の声が、どうしても振り払うことができないからなのだ。

(羽生善治の大ポカ編に続く→こちら)