前回(→こちら)の続き。

1992年の第50期名人戦は中原誠名人を相手に、挑戦者の高橋道雄九段が2連勝でスタート(第1回は→こちらから)。

この結果を見て、われわれ観戦者は少しばかり、ザワザワすることになる。

「あれ? これちょっとヤバくね?」

中原が2連敗していることではない。

高橋道雄の強さは、将棋ファンなら先刻ご承知のところで、タイトル戦で挑戦者が2連勝するのもよくあること。

ふつうなら、むしろこれでシリーズが盛り上がると、呑気にかまえているところなのだ。

では、なぜ平静でいられないのか。

「中原の矢倉」が、ここまで通じていないからだ。

これは第1話の名人戦における「神話」(→こちら)同様、またも説明が必要だが、昭和の将棋界では「矢倉」というのが将棋の王道ととらえられていた。

米長邦雄永世棋聖の有名なセリフ、

「矢倉は将棋の純文学」

のように、矢倉を極め、それで勝ってこそ真の王者である、という思想というか、「信仰」のようなものが支配的だったのだ。

今の感覚では「へー、そうなんやー」くらいのものだが、このフレーズこそがまさに、このシリーズを語るキモ。

いわば昭和の矢倉戦法は、野球における「エース」という存在。

マンガ『ダイヤのA』でいえば(今、久しぶりに読み返してハマっているのです)、青道高校が初戦に降谷暁、2戦目に沢村栄純を立て必勝を期したところ、その両方とも落としてしまったようなものなのだ。

ただ負けただけでなく、「チームの柱」が試合をつくれなかったことは、今後の展開が見えなくなる意味でもショックがある。

こうなると興味津々なのは、中原先手で戦われる第3局の戦型。

ふつうに考えれば、選ぶのは矢倉である。

敗れたとはいえ、やはり中原にとっては最大の得意戦法であるし、なにより先も言った通り、

「矢倉で勝ってこそ名人」

という縛りもある。エースが打たれた借りは、エース自らが返すしかない。

七番勝負、第1局の再掲。

「こういう将棋」で勝たないと、第一人者たる資格はないというわけ。

また、中原はおだやかに見えて、相当に意地っ張りな面もあり、ライバル米長邦雄との勝負では、ムキになって矢倉を連投させたこともあった。

七番勝負で勝つには4勝しないといけないのだから、どっちにしろ、いつかは「高橋の矢倉」をブレークしないといけないわけで、それならここで、となるのは自然なところではある。

ただ今回、そんな簡単な話だろうかというのは、なんとなく感じられるところだった。

まず、高橋道雄は強い。

将棋の実力は周知としても、この大舞台で持てる力を存分に発揮できる精神が、いかにも頼もしい。

矢倉の強靭さも評価できる。

名人中原相手に2連勝、そこに名人挑戦プレーオフの南芳一九段戦、谷川浩司四冠戦も含めれば、高橋の矢倉はトップ棋士に連勝中で、特に先手番のそれは無類の強さ。

それは「意地」「プライド」といったもので、突破できるほど甘くないのではないか?

万一負けでもしたら、3連敗のカド番で、今度は後手番から高橋の矢倉を受け止めなければならない。

それはもう、実質終わりのようなものである。

もうひとつ、選択をややこしくしているのは、先手番だと中原には

「中原流相掛かり」

という、もうひとつの得意戦法があったこと。

谷川浩司から、名人位を奪い返す原動力となったこの戦型は、当時まだ(今でも?)定跡が整備されておらず、力戦のようになりやすい。

初見での対応力や戦法との相性、経験値の差がハッキリと生きるわけで、「スペシャリスト」中原に分があるのは間違いないところなのだ。

ふたたび『ダイヤのA』でいえば、青道には降谷、沢村に続いて、3年生でリリーフ経験も豊富な、サイドスローの川上憲史投手がいるようなもの。

1985年の名人戦第6局。

▲45桂と単騎ではねるのが、「中原流相掛かり」の見せ場。

こんなんで攻めがつながるかと、首をひねりそうになるが、△88角成、▲同銀、△42角の受けに、▲14歩、△同歩、▲24歩、△同歩、▲77桂と巧みに手をつないでいく。

△54銀と逃げると、▲53桂成、△同角、▲24飛のきれいな十字飛車が決まる。

渡辺明名人も学んだ盤面を広く見た構想で、谷川から名人奪還に成功する。

勝負にこだわるなら、流れを変える意味でも、ここは相掛かりが有力だが、それではどうしても「逃げた」というイメージが付きまとってしまうリスクもある。

「降谷、沢村で試合を作ってから、リリーフエースの川上にスイッチ」

なら必勝パターンだが、

「エース2枚が通じないから、リリーフの3年を緊急登板」

では、作戦的にも気持ち的にも、完全に後手に回ってしまっている。文字通り、

「ピッチャーびびってる、ヘイヘイヘイ!」

まさに「名人の沽券」にかかわってくるのだ。

野次馬の私ですら、「どうすんねやろ?」と感じたのだから、当事者である中原名人は苦悶に沈んだことだろう。

矢倉だと、勝てば視界が一気に開けるが、負ければほぼゲームセット。

相掛かりだとチャンスは多いが、腰が引けていることを露呈してしまうことになる。

ここへきて、王者の条件である、

「矢倉で勝ってこそ名人」

という言葉が、中原にとっては大きな圧、いやもっといえば「呪い」のように重くのしかかってくることになる。

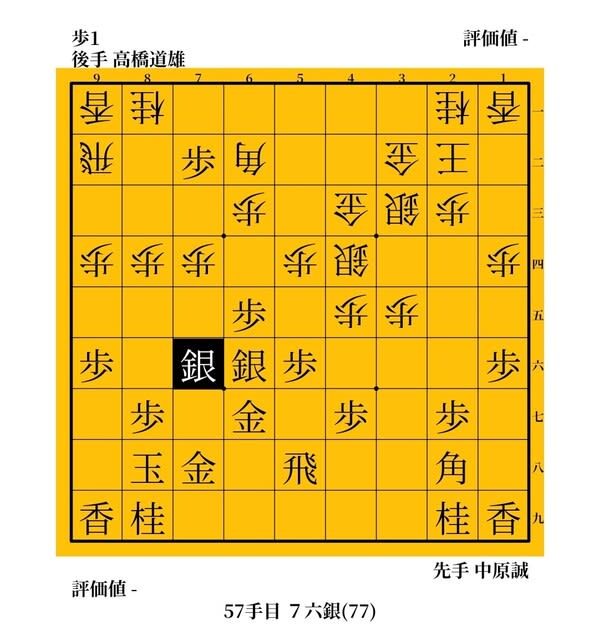

大注目の第3局。

初手は、果たして……。

(続く→こちら)