入玉模様の将棋は、指していてなかなか難しい。

前回は若手時代の羽生善治九段や、糸谷哲郎八段が竜王獲得時に見せた上部の厚みの作り方を紹介したが、こういう指しまわしは得意か不得意かが、結構分かれるもの。

特に双方の王様が入る相入玉になると、大変なのが「点数」の計算。

持将棋模様になると、大駒「5点」小駒「1点」で計算し、計24点ないと負けになるというルールがある。

双方24点あれば「持将棋」で指し直しだが、これはどうも変な話で、

「王様を詰ます」

から

「駒を多く持ってるほうが勝つ」

なんて、最終目標が変わってしまうという、違和感があるわけだ。

とはいえ、そういうもんだからゴチャゴチャ言ってもしょうがなく、王様が寄らないとなると皆、せっせこ駒を集めることとなる。

もちろん欲しいのは「5点」であり、それをどう捕なえるかは結構テクニックがあるのだ。

1988年の棋王戦。

佐藤康光四段と島朗六段の一戦。

相矢倉から、佐藤の猛攻を島がしのいで、得意の入玉模様に持っていく。

寄せの手段をなくした佐藤もやむを得ず入って、相入玉で駒数勝負になった。

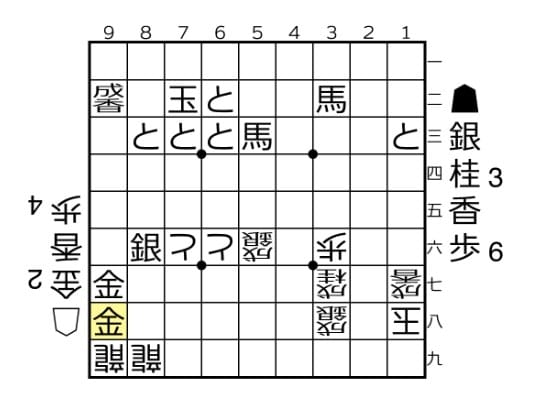

むかえたこの局面。

相矢倉から、佐藤の猛攻を島がしのいで、得意の入玉模様に持っていく。

寄せの手段をなくした佐藤もやむを得ず入って、相入玉で駒数勝負になった。

むかえたこの局面。

後手が△89竜左とすべりこんだところ。

数えてみると、持将棋に必要な24点に先手は問題ないが、後手は1点足りない。

△89竜はそれを見越しての手で、次に△86と、と取って、▲同金、△同竜、▲同馬、△同竜となれば24点確保でドロー。

ここで駒を取らせなければ佐藤の勝ちだが、相手は「入玉のスペシャリスト」島朗だ。

どんなテクニックで貴重な1点をかっさらわれるか、わかったもんではない。

なにがいいのか見えにくい局面だが、ここで佐藤康光が見事な「入玉形の手筋」を披露する。

なにがいいのか見えにくい局面だが、ここで佐藤康光が見事な「入玉形の手筋」を披露する。

▲99金まで佐藤の勝ち。

このタダの金捨てが絶妙手。

これがいわゆる「5点攻め」で、竜を取られるわけにはいかないから△同竜しかないが、どちらで取ってもそこで▲98金打と強引に取りをかければ、後手に手がない。

△同竜引、▲同金、△同竜となると、先手は金3枚を失ったが(-3)、飛車が手に入ったので(+5)差し引き2点の得。

後手は1点足りないところから、さらに2点引かれたわけで、それを挽回する手段はなく投了しかない。

ふつうなら金3枚と飛車の交換は大損と見るべきだが、入玉形だとそうでない。

その感覚の違いが、こういう将棋の難しいところなのである。

後手は1点足りないところから、さらに2点引かれたわけで、それを挽回する手段はなく投了しかない。

ふつうなら金3枚と飛車の交換は大損と見るべきだが、入玉形だとそうでない。

その感覚の違いが、こういう将棋の難しいところなのである。

(島の入玉含みなB面攻撃はこちら)

(中原誠の必殺入玉術はこちら)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)