6月24日(日曜日)の午後、兵庫県の西端に位置する佐用町の瑠璃寺(正式には船越山南光坊瑠璃寺)を訪れました。

(これは瑠璃寺向かいの公民館の看板です。)

瑠璃寺は高野山真言宗別格本山で、新西国第三十三番霊場であるとともに、播磨西国四十一番霊場です。

瑠璃寺と記された石碑に続き、仁王門の脇を通り抜けた先の駐車場に車を止めました。

駐車場へのアプローチで、いつの間にか寺谷川を渡っていました。

駐車場からは、宿坊となっている、とても大きな長屋門から入山し、庫裏と本坊の前に至ります。門に向かって右側で、小僧様のフィギュアが迎えてくれました。

長屋門の右手には、本坊への山門がありますが、こちらを利用する人はあまりいないようです。

本坊(通常は、この本坊が拝殿となっているようです。)でお線香とお灯明をあげ、庫裏でご朱印をお願いしました。ご朱印は新西国第三十三番霊場と播磨西国四十一番霊場の二種類です。

(右が新西国第三十三番霊場、左が播磨西国四十一番霊場)

お参りを済ませ、修行場である船越山の険しい山道を、息せき切って登り、奥の院の600m手前のモンキーパークへと向かいました。

途中、山道と寺谷川の間に、如何にも岩から生えているかのような「樅負いの岩」や修行に使われる滝「弁天の滝」があります。

船越山は2009年8月9日に台風9号の影響で佐用町を襲った豪雨により、2万2千坪強の広大な境内を流れる寺谷川の氾濫で大きな被害を被っており、今もなお重機を使った復旧作業が続けられていました。本坊も地上1.5mの高さまで土砂に埋まったそうです。

モンキーパークへの入場料支払い場所を探しながら山道を上っていたのですが、途中の小屋には係の人が居ず、モンキーパーク管理棟まで300m位の所で、山道を下ってきた管理人から声を掛けられました。どうやら管理人が、既に入園した人を上から見つけ、入園料を徴収しに下りてくることにしているようです。

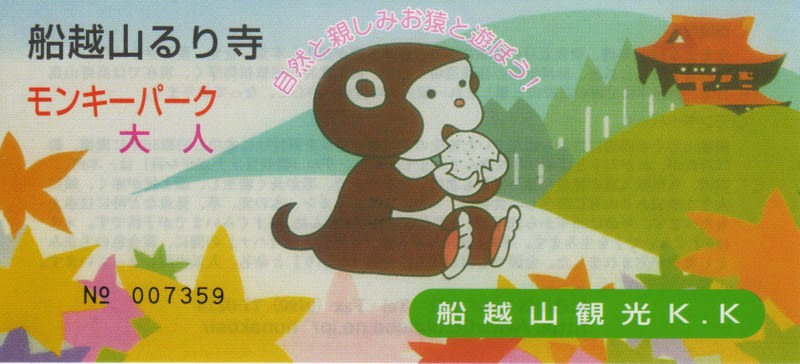

人数分の入園料(中学生以上400円)と駐車料(普通車1回400円)をこの管理人に支払うと、入園券と注意書をくれました。

猿は餌付けで人慣れしているが、野生なので襲われる危険があるため、モンキーパークで「人間動物園」と呼んでいる観猿舎に入っているようにとのことです。

金網を挟んで、人間が猿を見ているのですが、猿に身を置いてみると、檻に入った人間を猿が見に来たと考えることができるので、『人間動物園』と呼ぶようです。

猿に近付き過ぎず、また触ろうとしない限り、ここの野猿は通常は襲ってきたりはしないようです。大人の猿は、カメラを向けると、如何にも恥じらっているかのように下をむいたり、そっぽを向いたりします。

モンキーパークで結構長い時間、管理者が餌を撒いて寄せてくれた猿をみた後、本堂へ向かおうとした時、川の上流になにかしら茶色いものが蠢くのが目に留まりました。猿よりもかなり大きいもののようで、目を凝らして見ると、この山に生息する野生の鹿が、川辺の木の若芽を食べていました。

野生とはいえ、餌付けされた猿とは違い、人馴れしていない鹿が日中に姿を現すのはとても珍しいことではないかと思います。

【瑠璃寺メモ】

神亀5年(728年)聖武天皇の勅願で行基菩薩が開山したものです。

船越山南光坊瑠璃寺の坊名は旧南光町の町名の由来でした。

千手観世音菩薩をご本尊とし、本坊 本堂 護摩堂 聖天堂 常福院 聖徳地蔵尊 奥の院薬師堂など12の坊があり、開山以来、1300年近くの永きにわたり加持祈祷の修験道場としての伝統をもつ高野山真言宗の名刹であり、西の高野山と呼ばれています。

県重要文化財の本堂の鐘は、覚祐(播磨守護であった赤松則村(円心)の末弟と伝えられている)が願主となり、赤松一族が寄進した記名があり、応安2年の銘となっています。

2月第一日曜日に本堂で行われる採燈大護摩法要行と鬼追い追儺式は10数名の僧侶と20数名の山伏によって執り行われ、法螺の音を合図に問答と読経が始まります。

3月と9月のお彼岸の中日には、瑠璃寺寄席「南光坊南光亭」と題して、落語家の桂南光氏を迎えた落語会が10数年前から毎年開催されているようです。