8月2日、ファッション系メディアに配布されていたプレスリリースが有効となった。ジル・サンダーのクリエイティブディレクター、クリスチャン・ディオールのアーティスティック・ディレクターなどを務めたラフ・シモンズが、カルバン・クライン社に移籍することが正式発表となったのだ。

カルバン・クラインは自らデザイナーとして1968年、ニューヨークでレディスのプレタポルテコレクションをスタート。70年代初めにはスポーツウエア、化粧品、フレグランスを手掛けてブランドビジネスの骨格を固めた。そして76年に発売したカルバンクラインジーズンは、「デザイナージーンズ」という新たな市場を切り拓き、ブランドを一躍世界的な知名度に押し上げた。

その後、アンダーウエア、セカンドラインの展開と順調に売上げを伸ばしていくが、90年代後半になる次第に売上げは下降線を辿り、会社をフィリップ・バン・ヒューゼン社に売却。本人も2003年にはデザイナーを退任した。04年、後任のデザイナーにはレディスにフランシス・コスタが、メンズにイタロ・ズッケーリが就任するも、ブランド全体を統括できるディレクター不在が響き、ブランドバリュウ、売上げともに低迷が続いていた。

新任のラフ・シモンズはチーフ・クリエイティブ・オフィサーのポストで仕事を引受けたという。コレクションライン、普及版のプラティナム、ジーンズ、アンダーウエアといった傘下ブランドを一つのビジョンで統一する職責に当たるようで、長年のビジネスパートナーであるピーター・ムーリエがレディス、メンズウエアのクリエイティブ・ディレクターに就任するそうだ。

カルバン・クライン社のスティーブ・シフマンCEOが「ラフのディレクションのもと」と語っているところを見ても、グローバルブランドとして蘇らせるには、ラフ・シモンズがチーフ・クリエイティブ・オフィサーとしてしっかりとブランドビジネスに必要な「3要素」を打ち出せるかにかかっていると言える。

一つはクリエイティブワークだ。全ての商品における普遍のコンセプトと方向性の設定、ショップイメージの組み立てなどになる。2つ目はコミュニケーション。メディア向けの広報業務から広告戦略、ショップのVMD、新しいロゴマークやCI等々まで、基本的なアイデンティティーを構築しそれにそってまとめ上げることだ。そして、ビジネスである。製造から販売までの全てを管理管轄し、コントロールしていかなければならない。

ピーター・ムーリエはシモンズが固めたコンセプトにそって、レディスとメンズのプレタポルテをデザインしていくことになる。またバッグや靴、小物、アンダーウエア、フレグランスのパッケージングなどでは黒子のデザイナーも必要だろう。ラフ・シモンズが設定するコンセプトをしっかり理解してくれ、一を言えば二も三もの表現をしてくれる優秀なスタッフ=職人の存在である。

幸い、ニューヨークにはカルバン・クライン自身が卒業したFITがあり、デザイナーを夢見る若者が世界中から集まっている。人材には事欠かないはずだ。即戦力にしても、育成にしても新しいカルバン・クラインの元で働けるアシスタントという経歴は、将来のデザイナーデビューにとっては箔が付く。

もちろんラフ・シモンズ自身には、カルバン・クラインを再びグローバルブランドに蘇らせるために、説得力を持ってスタッフの腑に落とす手腕、高いコミュニケーション能力が求められる。ブランド再生のためのコンセプトを、カルバン・クライン社という組織の中でマネジメントしながら、スタッフを一つにまとめていく「求心力」が何よりも重要になるのだ。タレント崩れの代表代行が幅を利かすどこかの政党なんかには、足下にも及ばない重責と言えるだろう。

言い換えれば、カルバン・クライン社はラフ・シモンズの考え方を理解し共有し、社内に浸透していける社内体制なのかである。グッチを再生したトム・フォードの例を挙げるまでもなく、ラフ・シモンズ個人と彼の考えをスタッフ全員が理解し共有すれば、ブランド企業としては軸がぶれず、高度なビジネスが展開できるのは言うまでもない。そのための環境づくりがブランド再生のカギを握るということである。

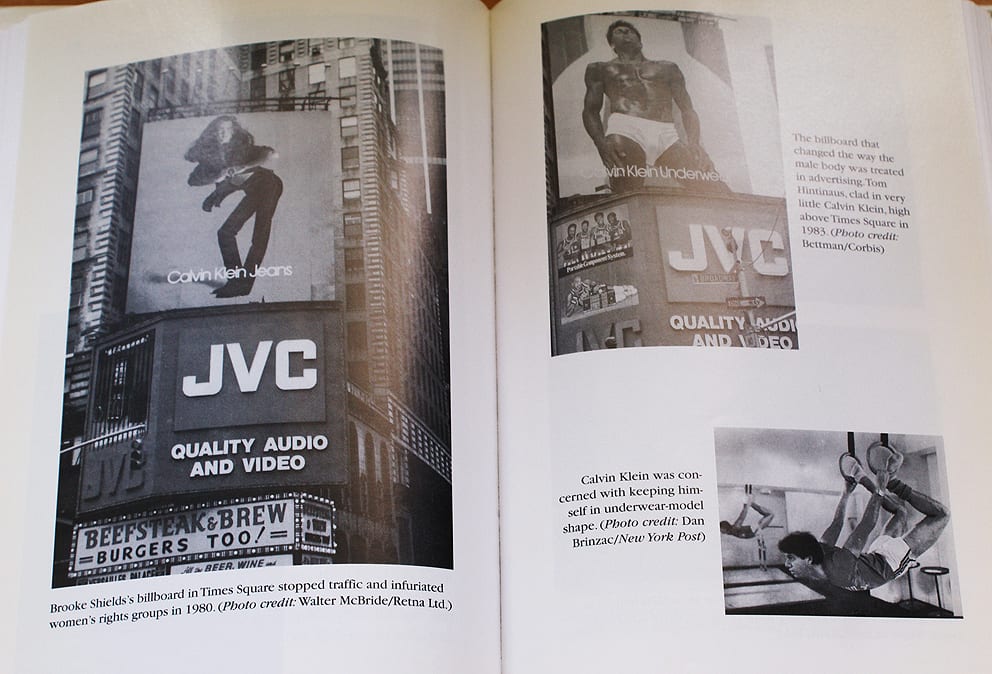

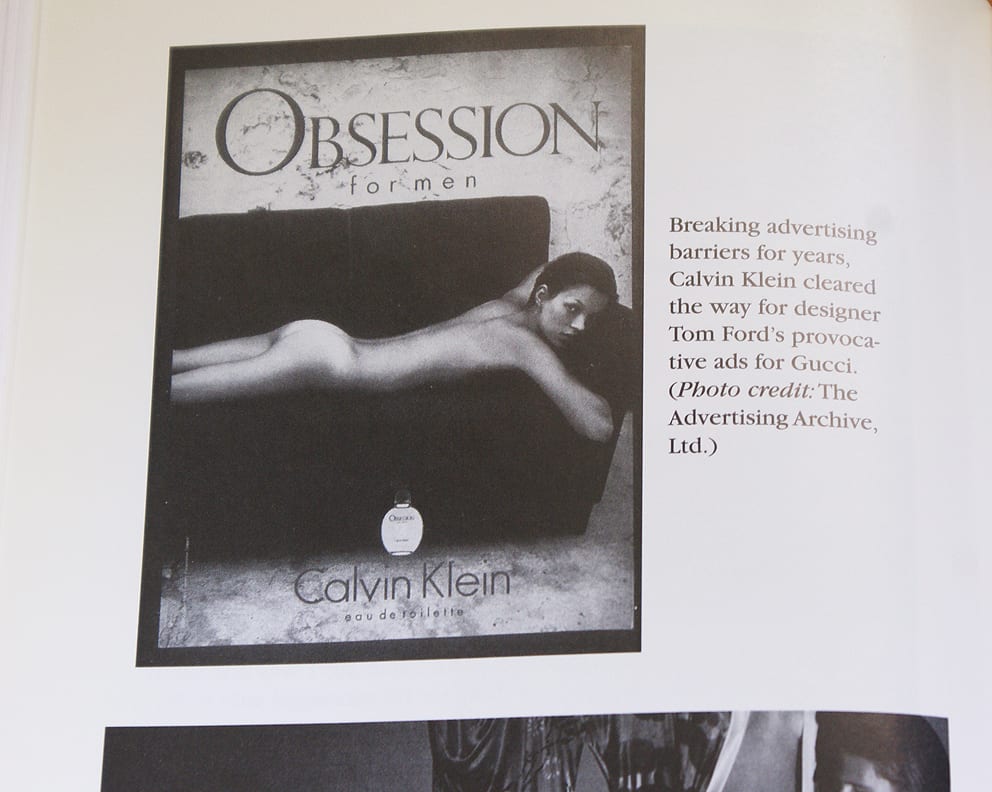

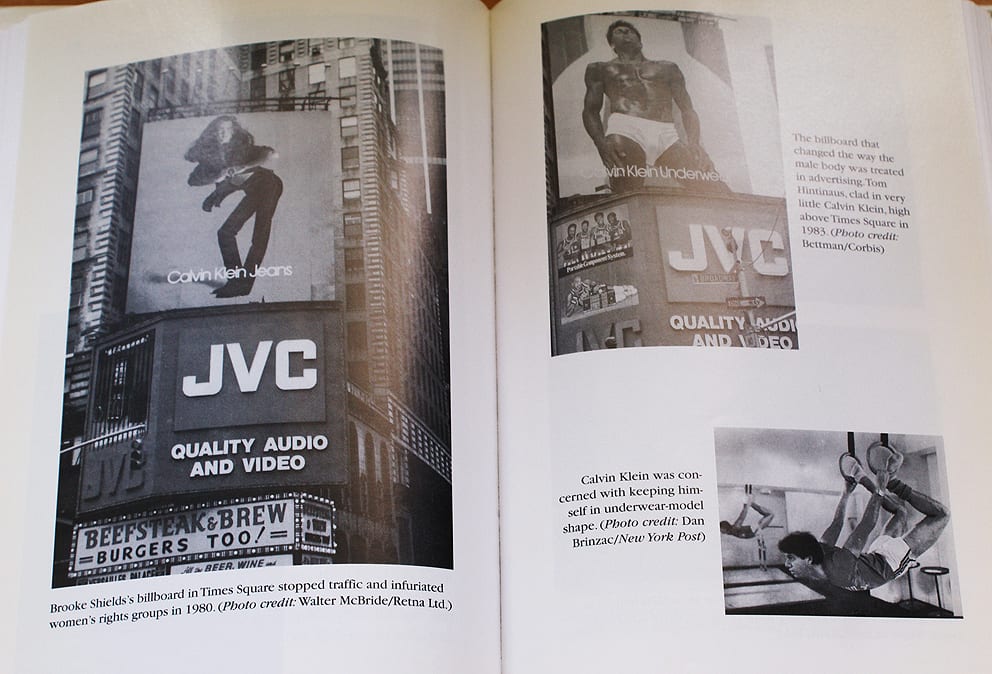

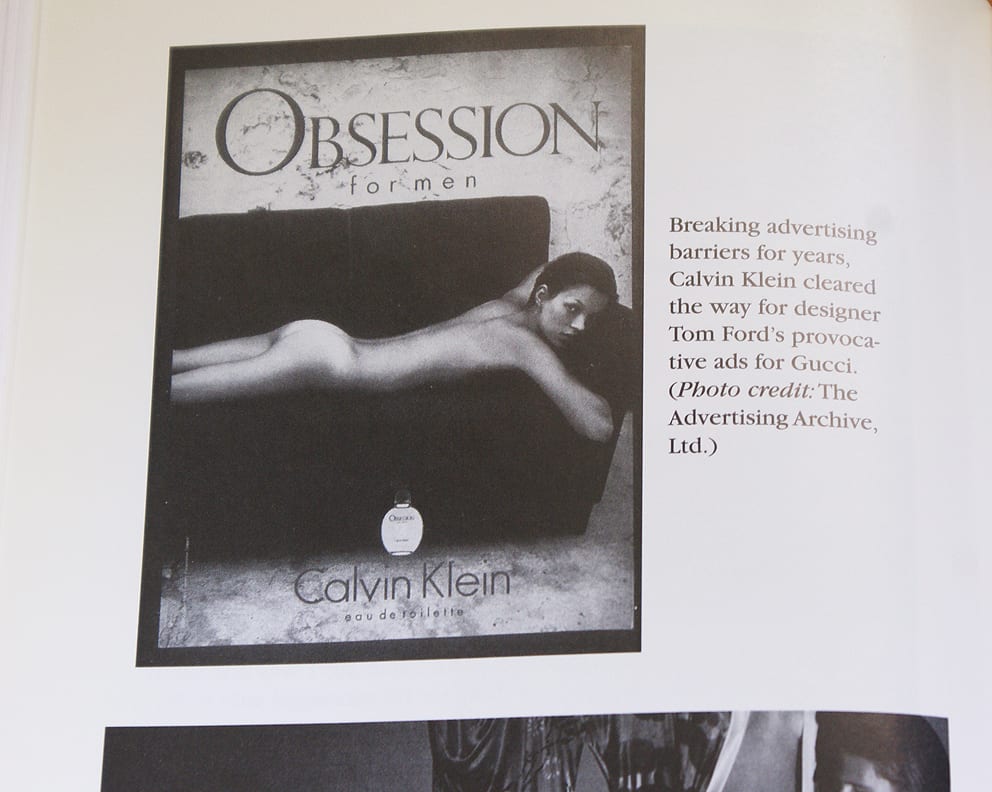

一方、カルバン・クラインの歴史を振り返ると、そのブランドを作り上げていく過程では、常にcontroversy、いわゆる「論争」を巻き起こして来た。70年代にはそれまでの常識を覆すデザイナージーンズで革命を起こす。80年代にはわずか15歳のブルック・シールズをモデルに起用し、放送禁止ともなるコピーをリップシンク。さらに85年のフレグランスキャンペーンでは正体不明のモデルに胴体、裸の腕や脚を惜しげもなくさらさせた。

「Do you know what comes between me and my Calvin?」のコピーは、日本語に直訳すれば何ともない。だが、ティーンエイジャーが発言するには意味深な内容から、放送コードが厳しい米国で「好ましくない」と、物議を醸したようである。だが、こうした過激ともいえるマーケティング戦略は、90年代にはアンダーウエアのキャンペーンでも踏襲され、タイムズスクエアのビルボードにはフリーフ1枚で上半身は裸という男性モデルのビジュアルが堂々と登場した。

カルバン・クラインの広告キャンペーンは、ここに登場したキャラクターをインキュベートさせる側面も持っていた。ブルック・シールズはもちろん、悪童ラッパーのマーキィ・マークは今やハリウッドを代表する俳優マーク・ウォルバーグとして改心。また痩せこけてセクシーとは言い難く、何となくうつろな眼差しだったケイト・モスは世界中のブランドからオファーが舞い込むスーパー・ウェイフ・モデルに成長した。

ただ、その後もモデルの性的な曖昧さや拒食症につながる問題、子供を起用した下着キャンペーンが児童ポルノを連想させるとの強烈な抗議など、論争が絶えることはなかった。しかし、これがカルバン・クラインがカルバン・クラインたる所以で、ブランドが受け継いで来たDNAと言ってもいいだろう。

ラフ・シモンズは、フレグランスの名前にもつけられたobsession=強迫観念ともいえるブランドの系譜をそのまま引き継ぎながら、いかに新しいエッセンスを加えていくのか。米国ブランドではマイケル・コースがカルバン・クライン的な戦略で一歩リードしているが、クリエーターズファッションで注目されたナルシソ・ロドリゲスは内紛でリズ・クレイボーン社に買収された。陳腐化気味のニューヨークコレクションでは若手の台頭はあるものの、レジェンドを起こせるビジネスエンパイアが待ち望まれているのも事実だ。

ファッション業界におけるM&Aやデザイナー交代劇は、珍しくない。LVMH(モエヘネシー・ルイヴィトン)、ケリング(旧ピノー・プランタン・ルドゥート)といったコングロマリットが資本の論理でブランドを次々と傘下に収めると、効率優先の全天候型経営に陥らないとも限らない。実際、ケリングはグッチの成功例で気を良くし、傘下に収めたイヴ・サンローランのリヴ・ゴーシュまでトム・フォードに任せた。すると、デザインがグッチと何となく似てきてしまったのが典型例だ。これでは面白くも何ともない。

またケリングの一角を占める小売り企業のルドゥートは、米国内から撤退したckカルバン・クラインをフランス国内で堂々と販売している。ckのロゴマークはすでに古くさく、ブランドバリュウは失われている。グレードはバジェットライン、日本でいう量販ルートまで落ちてしまった感じだ。もはや国際的なブランド発信力はないに等しい。

往年のカルバン・クラインは、トラディッショナルでコンサバ色が強かったニューヨークファッションに、「アメリカンミニマリズム」という流れを吹き込んだ。デザインでは余分な装飾を排し、シンプルで流れるようなラインを作り上げた。ちょうど「シェイプアップ」がトレンドとなっていた時期と重なり、「自分の体をセルフコントロールできない人間はビジネスでもサクセスできない」との風潮から、ジムに通うワーキングウーマンが増加。カルバン・クラインのミニマルなスーツやドレスは、そうした女性たちのボディラインをしっかりと包んだのである。

一方、ラフ・シモンズはどうだろう。ベルギーの出身でアントワープの王立美術アカデミーでファッションを学ぶことも望んだが、ファッション学科ディレクター、リンダ・ロッパに「うちで学ぶ必要はない」と、独学で服づくりを学んでいる。アン・ドゥムルメステール、ドリス・ヴァン・ノッテン、ウォルター・ヴァン・べイレンドンクとちょうどベルギーファッションが日本でもクローズアップされ始めた頃だ。

ラフ・シモンズが1995年に発表した最初のコレクションは、英国学校の生徒からヒントを得たようなタイトで流れるようなシルエットの作品だった。それから精力的な活動が続いたわけではないが、ベースにあるミニマルな服づくりはジル・サンダーの系譜とも合致し、クリエイティブディレクターを務めるまでになったのである。そこでは余分な装飾を排するジル・サンダーの遺伝子を見事に受け継ぎ、自分の世界観を表現した。言うなれば、デザインに凝らず、ファッショニスタに媚びない姿勢がLVMHの経営陣に認められ、ディオールのディレクターに就任できた理由かもしれない。

今年6月には イタリアのメンズ見本市「第90回 ピッティ・イマージネ・ウオモ」にゲストデザイナーとして登場している。若かりし頃の革新性は影を潜めたが、それでもアートからインスピレーションを得るという手法は変わっていない。そうしたデザイナーが大西洋を越えて、ニューヨークの地でどう輝くのか。シンプルとミニマルは似てても非なるものだ。余分な装飾は捨てても、確固としたラインは描かなければならない。シモンズ自ら「洋服そのものは、確固とした美しさをハッキリと映し出す媒体」と言うように、ニューヨークのワーキングウーマンの審美眼を育むような服を提案してほしいと思う。

ラフ・シモンズにはあんまり小さくまとまって欲しくはない。彼にラジカルでアバンギャルドは似つかわしくないとしても、論争の火種ぐらいは大いにもたらしてほしいものだ。それをニューヨーカーや往年のカルバン・クラインファンは期待している。もし、ラフ・シモンズがカルバン・クラインブリーフをリニューアルしてくれるなら、ぜひ穿いてみよう。「どこにお洒落ですか」と聞かれた時、「下着です」と答えられるから。

カルバン・クラインは自らデザイナーとして1968年、ニューヨークでレディスのプレタポルテコレクションをスタート。70年代初めにはスポーツウエア、化粧品、フレグランスを手掛けてブランドビジネスの骨格を固めた。そして76年に発売したカルバンクラインジーズンは、「デザイナージーンズ」という新たな市場を切り拓き、ブランドを一躍世界的な知名度に押し上げた。

その後、アンダーウエア、セカンドラインの展開と順調に売上げを伸ばしていくが、90年代後半になる次第に売上げは下降線を辿り、会社をフィリップ・バン・ヒューゼン社に売却。本人も2003年にはデザイナーを退任した。04年、後任のデザイナーにはレディスにフランシス・コスタが、メンズにイタロ・ズッケーリが就任するも、ブランド全体を統括できるディレクター不在が響き、ブランドバリュウ、売上げともに低迷が続いていた。

新任のラフ・シモンズはチーフ・クリエイティブ・オフィサーのポストで仕事を引受けたという。コレクションライン、普及版のプラティナム、ジーンズ、アンダーウエアといった傘下ブランドを一つのビジョンで統一する職責に当たるようで、長年のビジネスパートナーであるピーター・ムーリエがレディス、メンズウエアのクリエイティブ・ディレクターに就任するそうだ。

カルバン・クライン社のスティーブ・シフマンCEOが「ラフのディレクションのもと」と語っているところを見ても、グローバルブランドとして蘇らせるには、ラフ・シモンズがチーフ・クリエイティブ・オフィサーとしてしっかりとブランドビジネスに必要な「3要素」を打ち出せるかにかかっていると言える。

一つはクリエイティブワークだ。全ての商品における普遍のコンセプトと方向性の設定、ショップイメージの組み立てなどになる。2つ目はコミュニケーション。メディア向けの広報業務から広告戦略、ショップのVMD、新しいロゴマークやCI等々まで、基本的なアイデンティティーを構築しそれにそってまとめ上げることだ。そして、ビジネスである。製造から販売までの全てを管理管轄し、コントロールしていかなければならない。

ピーター・ムーリエはシモンズが固めたコンセプトにそって、レディスとメンズのプレタポルテをデザインしていくことになる。またバッグや靴、小物、アンダーウエア、フレグランスのパッケージングなどでは黒子のデザイナーも必要だろう。ラフ・シモンズが設定するコンセプトをしっかり理解してくれ、一を言えば二も三もの表現をしてくれる優秀なスタッフ=職人の存在である。

幸い、ニューヨークにはカルバン・クライン自身が卒業したFITがあり、デザイナーを夢見る若者が世界中から集まっている。人材には事欠かないはずだ。即戦力にしても、育成にしても新しいカルバン・クラインの元で働けるアシスタントという経歴は、将来のデザイナーデビューにとっては箔が付く。

もちろんラフ・シモンズ自身には、カルバン・クラインを再びグローバルブランドに蘇らせるために、説得力を持ってスタッフの腑に落とす手腕、高いコミュニケーション能力が求められる。ブランド再生のためのコンセプトを、カルバン・クライン社という組織の中でマネジメントしながら、スタッフを一つにまとめていく「求心力」が何よりも重要になるのだ。タレント崩れの代表代行が幅を利かすどこかの政党なんかには、足下にも及ばない重責と言えるだろう。

言い換えれば、カルバン・クライン社はラフ・シモンズの考え方を理解し共有し、社内に浸透していける社内体制なのかである。グッチを再生したトム・フォードの例を挙げるまでもなく、ラフ・シモンズ個人と彼の考えをスタッフ全員が理解し共有すれば、ブランド企業としては軸がぶれず、高度なビジネスが展開できるのは言うまでもない。そのための環境づくりがブランド再生のカギを握るということである。

一方、カルバン・クラインの歴史を振り返ると、そのブランドを作り上げていく過程では、常にcontroversy、いわゆる「論争」を巻き起こして来た。70年代にはそれまでの常識を覆すデザイナージーンズで革命を起こす。80年代にはわずか15歳のブルック・シールズをモデルに起用し、放送禁止ともなるコピーをリップシンク。さらに85年のフレグランスキャンペーンでは正体不明のモデルに胴体、裸の腕や脚を惜しげもなくさらさせた。

「Do you know what comes between me and my Calvin?」のコピーは、日本語に直訳すれば何ともない。だが、ティーンエイジャーが発言するには意味深な内容から、放送コードが厳しい米国で「好ましくない」と、物議を醸したようである。だが、こうした過激ともいえるマーケティング戦略は、90年代にはアンダーウエアのキャンペーンでも踏襲され、タイムズスクエアのビルボードにはフリーフ1枚で上半身は裸という男性モデルのビジュアルが堂々と登場した。

カルバン・クラインの広告キャンペーンは、ここに登場したキャラクターをインキュベートさせる側面も持っていた。ブルック・シールズはもちろん、悪童ラッパーのマーキィ・マークは今やハリウッドを代表する俳優マーク・ウォルバーグとして改心。また痩せこけてセクシーとは言い難く、何となくうつろな眼差しだったケイト・モスは世界中のブランドからオファーが舞い込むスーパー・ウェイフ・モデルに成長した。

ただ、その後もモデルの性的な曖昧さや拒食症につながる問題、子供を起用した下着キャンペーンが児童ポルノを連想させるとの強烈な抗議など、論争が絶えることはなかった。しかし、これがカルバン・クラインがカルバン・クラインたる所以で、ブランドが受け継いで来たDNAと言ってもいいだろう。

ラフ・シモンズは、フレグランスの名前にもつけられたobsession=強迫観念ともいえるブランドの系譜をそのまま引き継ぎながら、いかに新しいエッセンスを加えていくのか。米国ブランドではマイケル・コースがカルバン・クライン的な戦略で一歩リードしているが、クリエーターズファッションで注目されたナルシソ・ロドリゲスは内紛でリズ・クレイボーン社に買収された。陳腐化気味のニューヨークコレクションでは若手の台頭はあるものの、レジェンドを起こせるビジネスエンパイアが待ち望まれているのも事実だ。

ファッション業界におけるM&Aやデザイナー交代劇は、珍しくない。LVMH(モエヘネシー・ルイヴィトン)、ケリング(旧ピノー・プランタン・ルドゥート)といったコングロマリットが資本の論理でブランドを次々と傘下に収めると、効率優先の全天候型経営に陥らないとも限らない。実際、ケリングはグッチの成功例で気を良くし、傘下に収めたイヴ・サンローランのリヴ・ゴーシュまでトム・フォードに任せた。すると、デザインがグッチと何となく似てきてしまったのが典型例だ。これでは面白くも何ともない。

またケリングの一角を占める小売り企業のルドゥートは、米国内から撤退したckカルバン・クラインをフランス国内で堂々と販売している。ckのロゴマークはすでに古くさく、ブランドバリュウは失われている。グレードはバジェットライン、日本でいう量販ルートまで落ちてしまった感じだ。もはや国際的なブランド発信力はないに等しい。

往年のカルバン・クラインは、トラディッショナルでコンサバ色が強かったニューヨークファッションに、「アメリカンミニマリズム」という流れを吹き込んだ。デザインでは余分な装飾を排し、シンプルで流れるようなラインを作り上げた。ちょうど「シェイプアップ」がトレンドとなっていた時期と重なり、「自分の体をセルフコントロールできない人間はビジネスでもサクセスできない」との風潮から、ジムに通うワーキングウーマンが増加。カルバン・クラインのミニマルなスーツやドレスは、そうした女性たちのボディラインをしっかりと包んだのである。

一方、ラフ・シモンズはどうだろう。ベルギーの出身でアントワープの王立美術アカデミーでファッションを学ぶことも望んだが、ファッション学科ディレクター、リンダ・ロッパに「うちで学ぶ必要はない」と、独学で服づくりを学んでいる。アン・ドゥムルメステール、ドリス・ヴァン・ノッテン、ウォルター・ヴァン・べイレンドンクとちょうどベルギーファッションが日本でもクローズアップされ始めた頃だ。

ラフ・シモンズが1995年に発表した最初のコレクションは、英国学校の生徒からヒントを得たようなタイトで流れるようなシルエットの作品だった。それから精力的な活動が続いたわけではないが、ベースにあるミニマルな服づくりはジル・サンダーの系譜とも合致し、クリエイティブディレクターを務めるまでになったのである。そこでは余分な装飾を排するジル・サンダーの遺伝子を見事に受け継ぎ、自分の世界観を表現した。言うなれば、デザインに凝らず、ファッショニスタに媚びない姿勢がLVMHの経営陣に認められ、ディオールのディレクターに就任できた理由かもしれない。

今年6月には イタリアのメンズ見本市「第90回 ピッティ・イマージネ・ウオモ」にゲストデザイナーとして登場している。若かりし頃の革新性は影を潜めたが、それでもアートからインスピレーションを得るという手法は変わっていない。そうしたデザイナーが大西洋を越えて、ニューヨークの地でどう輝くのか。シンプルとミニマルは似てても非なるものだ。余分な装飾は捨てても、確固としたラインは描かなければならない。シモンズ自ら「洋服そのものは、確固とした美しさをハッキリと映し出す媒体」と言うように、ニューヨークのワーキングウーマンの審美眼を育むような服を提案してほしいと思う。

ラフ・シモンズにはあんまり小さくまとまって欲しくはない。彼にラジカルでアバンギャルドは似つかわしくないとしても、論争の火種ぐらいは大いにもたらしてほしいものだ。それをニューヨーカーや往年のカルバン・クラインファンは期待している。もし、ラフ・シモンズがカルバン・クラインブリーフをリニューアルしてくれるなら、ぜひ穿いてみよう。「どこにお洒落ですか」と聞かれた時、「下着です」と答えられるから。