最初にこの映画のことを知ってからどうしても気になって。どうしても観たくて。

新宿は武蔵野館で上映されることを知り、リニューアル以来行ってないこともあって「では行かねば」と。

だってここ「英国王のスピーチ」観て以来なんだもん。ちょうど6年ぶり!

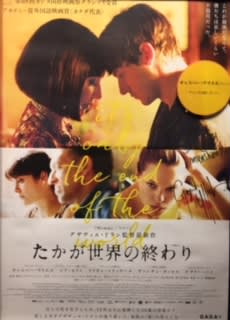

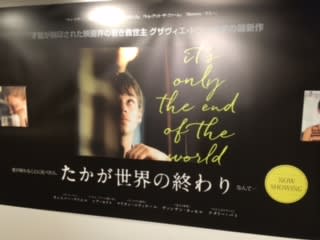

『 たかが世界の終わり 』

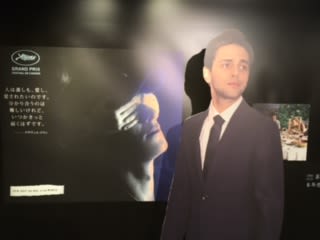

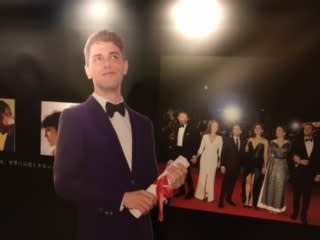

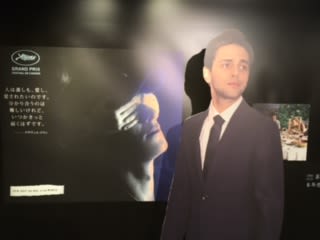

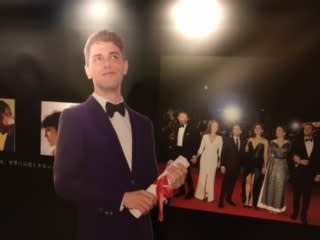

横に長いパネルの前に2枚の等身大パネル。劇場ロビーにて。

横に長いパネルの前に2枚の等身大パネル。劇場ロビーにて。

エントランスにはギャスパー・ウリエルの直筆サイン。

エントランスにはギャスパー・ウリエルの直筆サイン。

第69回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝いた グザヴィエ・ドラン監督 による人間ドラマ。

近づく自らの死を告げるために、12年ぶりに家族の元を訪れる主人公・ルイ。

・・・・・・日本には「家族神話」とでも言うべき幻想が存在する。日本だけじゃないけど。

私も言われた。

「いざという時に助けてくれるのは 家族 だけ」。

それが残念ながら私には虚構であったことまで含めて、すべて。

ここ何年かで、どうやらそれはうちだけではないことを実感として知った。

みな取り繕って隠すのが上手いだけだ。

離れた方には戻りたいと思う理由が存在し、しかし残された方は時間経過とともに歪になった感情が存在し。

それでも「家族」を繋ごうとする 母 は、闇雲に ≪ 次 ≫ と言う。

緻密に計算されたエチュードを見ているような感覚に陥った。

観客だけが、最初から最後まで、双方の全てを知っている。

饒舌とも言える「意味のない」日常会話。

合わない目線。かみ合わない心情。届かない思い。

拒絶されることがこんなにも悲しいのは、それが「家族」という中で起こるからだ。

・・・確かに、血は水より濃い。

だからこそ取り返しがつかないレベルで拗れてしまったら、それは本当に、文字通り「取り返しがつかない」。

ちゃんと愛情が循環する、整った家庭に生まれ育った人は、それが奇跡であると認識した方がいい。

例えば私なんかには、血を吐くレベルで望んでも、永遠に手に入らない蜃気楼。

主人公・ルイの最後の選択。

その根底にある思いこそ「たかが世界の終わり」。

そして叩きつけられるように眼前に提示されるのは

「 次、など当たり前に存在するものではない」 ということ。

でもみな、それを忘れてしまうのだ。

冒頭に流れる歌詞に「家は心を癒す港じゃない」とある。

全編を通じて、この 冷たい孤独 が支配する。

新宿は武蔵野館で上映されることを知り、リニューアル以来行ってないこともあって「では行かねば」と。

だってここ「英国王のスピーチ」観て以来なんだもん。ちょうど6年ぶり!

『 たかが世界の終わり 』

横に長いパネルの前に2枚の等身大パネル。劇場ロビーにて。

横に長いパネルの前に2枚の等身大パネル。劇場ロビーにて。 エントランスにはギャスパー・ウリエルの直筆サイン。

エントランスにはギャスパー・ウリエルの直筆サイン。第69回カンヌ国際映画祭でグランプリに輝いた グザヴィエ・ドラン監督 による人間ドラマ。

近づく自らの死を告げるために、12年ぶりに家族の元を訪れる主人公・ルイ。

・・・・・・日本には「家族神話」とでも言うべき幻想が存在する。日本だけじゃないけど。

私も言われた。

「いざという時に助けてくれるのは 家族 だけ」。

それが残念ながら私には虚構であったことまで含めて、すべて。

ここ何年かで、どうやらそれはうちだけではないことを実感として知った。

みな取り繕って隠すのが上手いだけだ。

離れた方には戻りたいと思う理由が存在し、しかし残された方は時間経過とともに歪になった感情が存在し。

それでも「家族」を繋ごうとする 母 は、闇雲に ≪ 次 ≫ と言う。

緻密に計算されたエチュードを見ているような感覚に陥った。

観客だけが、最初から最後まで、双方の全てを知っている。

饒舌とも言える「意味のない」日常会話。

合わない目線。かみ合わない心情。届かない思い。

拒絶されることがこんなにも悲しいのは、それが「家族」という中で起こるからだ。

・・・確かに、血は水より濃い。

だからこそ取り返しがつかないレベルで拗れてしまったら、それは本当に、文字通り「取り返しがつかない」。

ちゃんと愛情が循環する、整った家庭に生まれ育った人は、それが奇跡であると認識した方がいい。

例えば私なんかには、血を吐くレベルで望んでも、永遠に手に入らない蜃気楼。

主人公・ルイの最後の選択。

その根底にある思いこそ「たかが世界の終わり」。

そして叩きつけられるように眼前に提示されるのは

「 次、など当たり前に存在するものではない」 ということ。

でもみな、それを忘れてしまうのだ。

冒頭に流れる歌詞に「家は心を癒す港じゃない」とある。

全編を通じて、この 冷たい孤独 が支配する。