よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

地方紙でも押し紙は常識。

未開封のまま廃棄される押し紙の山(京都新聞)

販売店が琉球新報を提訴!

ヤクザまがいの「押し紙強要」で、

追い詰められた琉球新報

☆

かつて、ヤクザ稼業の専売特許といわれた夜の飲食店へのおしぼり販売が、使い捨てタオルの普及で姿を消した。

強面(こわおもて)のヤクザ稼業が必要のないおしぼりを水商売の店に強要するのはともかく、知的産業を自負する新聞業界に、ヤクザまがいの押し売り販売が跋扈する事実を知る人は少ない。

そんな沖縄の新聞業界に激震が走った。

琉球新報の販売店の約10店が、反乱を起したのだ。

☆

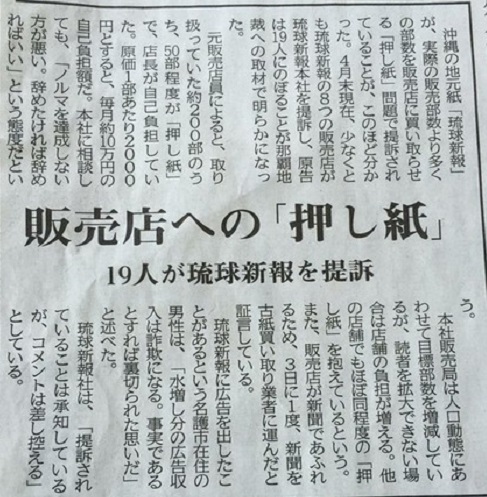

圧倒的占有率で沖縄の言論界に君臨する琉球新報が、実際の販売部数より多くの部数、販売されない新聞を販売店に強制的に買い取らせる「押し紙」問題で、那覇地裁に提訴されていることが判明した。

これは脅しを盾にヤクザがおしぼり販売をするのと同じ構図だ。

その一方、新聞社と販売店の関係は、同じ単一商品(新聞)を拡販するという意味で、一般商品の販売店とメーカーの関係より親密といわれていた。

しかも新聞の販売店は、新聞が拡販を続けられる間は、共存共栄の蜜月関係といわれるほど「儲かる」ビジネスであった。

琉球新報の販売店を経験したある元店主は、「確かに販売店は年中無休で多忙を極めるが、10年間も働いたら現金で家一軒買えるほど儲かるビジネスだった」と昔を懐かしむ。

ところが、近年ネット情報の急速な普及による新聞離れや、新聞自身の捏造報道などにより読者が愛想を尽かしたのが原因で、新聞の発行部数が激減し始めた。 結果として、両者の蜜月な関係が急転、「押し紙の強要」というヤクザまがいの険悪な関係に陥ることになる。「押し紙の強要」には、もはや両者に信頼の一欠けらも存在しない。

親密なはずの販売店約10店が、「押し紙」が経営を圧迫するとして、親会社の琉球新報を提訴したのだ。

押し紙訴訟の発覚により、沖縄の新聞業界はいま大きな変革を余儀なくされている。

■巨大ダムも蟻の一穴から

巨大なダムも蟻の一穴から決壊するといわれる。

沖縄タイムスと並んで圧倒的影響力で沖縄の言論を塞き止めてきた巨大ダムの琉球新報が、「蟻の一穴」どころか、二つの「蟻の穴」でいま、決壊の危機に瀕している。

ひとつは新聞の販売を一手に引き受けてきた販売店の現場から、もうひとつは新聞を編集・報道する新聞製作の現場から。

別々の方角から放たれた「新聞告発」の矢は、小さな穴ではあるが、その大きな破壊力は、まさに巨大ダムを決壊させるほど大きな力を持っている。

先ず琉球新報の編集・報道を「捏造新聞」として告発の狼煙を挙げたのは、昨年4月に結成された「琉球新報・沖縄タイムスを正す県民・国民の会」(我那覇真子代表)である。 告発を受けたが沖縄2紙は、報道を正して反省するどころか、ただ終始狼狽するだけで、両紙のOBを集めて「支える会」を立ち上げて対抗するのがるのが精一杯であった。

その間、沖縄2紙の狼狽を尻目に「正す会」の賛同者は増え続け、同時に両紙の購読を解約する読者が続出した。ひとつ目の「蟻の穴」である。

もうひとつの「押し紙」について、沖縄でも以前から噂にはなっていたが、肝心のメディアが業界の「不都合な真実」として隠蔽してきたため、「押し紙」の意味や存在そのものを知る県民はほとんどいないのが実情だった。

ところが、押し紙問題では以前から訴訟などの問題があった朝日新聞が、現役記者の内部告発により、公取委の「注意」処分を受けたことにより、押し紙について「脛に傷」の本土各紙を震撼させた。

■公取委が押し紙を問題視

業界の馴れ合いに目を光らせる公取委が新聞業界の押し紙に疑念を呈したのだ。

これまで、ぬるま湯に浸っていた新聞が存立の危機に瀕し、震撼するのも当然である。

新聞社、販売店、広告業界そして新聞の公称発行部数を発表するABC協会までもが、実際は持ちつ持たれつの、一つ穴の狢とみなされていた。

新聞業界の馴れ合いを、一見お互いを牽制するように見えるが、その実態は地下茎ではしっかり結びついて相互に助け合うかつて石油業界を席巻した「セブンシスターズ」に例える人もいる。

そんな業界で、唯一絶対権力を持っている公取委が、朝日新聞の押し紙行為に「注意」をし、疑念を呈したのだ。

元新聞記者で『小説 朝日新聞販売局』の著者の幸田泉氏は、公取委の「注意」についてこう述べている。

「公取委は独禁法に違反した事業者に排除措置命令を出し、課徴金を課す強大な権限があるが、注意は放置すれば違反につながる恐れがある行為だと指摘するもので、いわばイエローカードにあたる」

新聞が報じない業界の恥部に公取が疑念を呈したことに、週刊誌が飛びついた。

『週刊新潮』(4月28日号)と『週刊ポスト』(4月18日号)の両紙が、それぞれ「『朝日新聞』部数水増し 『大新聞の明日』」、「朝日新聞またも危機! 『押し紙問題』の不可解な裏事情」と題して特集を組んだのだ。

■那覇地裁と元販売店主に取材

週刊誌の大々的報道を受け、筆者は連休の中日の5月2日、那覇地裁で琉球新報の押し紙訴訟について取材し、6日には以前に琉球新報の販売店の経験のある浦崎さん(仮名)に取材することが出来た。

先ず那覇地裁の取材で、4月末現在、少なくとも琉球新報の約10店の販売店が琉球新報本社を提訴し、原告は19人にのぼることが判明し、被告・琉球新報の代理人が池宮城紀夫弁護士であることも分かった。

ちなみに池宮城弁護士は、ドキュメンタリー作家の上原正稔さんが言論封殺で琉球新報を提訴し、全面勝訴した「パンドラ訴訟」の被告側弁護士である。

■直談判で、押し紙廃止を宣言した高嶺社長

平成21年に押し紙問題で、琉球新報を提訴した販売店の島田さん(仮名)は、訴訟の前に押し紙の不当性を琉球新報の上層部に直談判した。

当時の高嶺琉球新報社長が販売店を集めた集会において、以後、ABC協会の公査を受けることを取りやめ、押し紙を無くすことを宣言した。 そして琉球新報は、平成21年6月と7月に、全販売店に対し、Z紙(残余紙)を削る処置をした。Z紙の削除をした責任を取ったのか、そのとき高嶺社長以下複数の幹部が辞任している。

2009年に、琉球新報は部数激減に伴う経費削減のため夕刊を廃止するが、元琉球新報の販売店主の浦崎さん(仮名)は、琉球新報が夕刊を発売し、まだ「儲かる時代」に、販売店を止めたという。

浦崎さんは、販売店をやめて理由として、「ネットの普及により、読者数が減ってきたことと、それに応じて押し紙が経営を圧迫し始めたから、経営に余裕のあるうちに思い切って辞めた」と、当時を振り返る。

浦崎さんによると、ほとんどの販売店主は、40代後半から50代前後の人が多く、琉球新報が「(押し紙が)嫌なら辞めてもいいのだよ」などと、脅迫的対応をしても、他に職のあても無いので、やむなく押し紙を強制されていたという。

那覇地裁の取材では、他にも直近の訴訟の原告の代理人や原告の氏名・住所・電話番号なども判明した。 訴状によると、裁判名は「不当利得返還等請求訴訟事件」と称し、被告琉球新報に対する請求金額は、1946万242円となっている。 また、新聞社の販売店に対する押し紙行為は、販売店に対する圧倒的優位な立場を利用した「販売店の不利益」をもたらす行為であり、公序良俗に反する、として損害賠償を請求している。

■広告料の過大請求ー「完全な詐欺」堀江氏が断罪

さらに訴状では次の2点を問題としている。

先ず、公序良俗違反は独占禁止法違反(押し紙規制違反)という点と、スポンサーに対する広告料の過大請求の目的として押し紙がおこなわれている点の2点。

本土で提訴された押し紙訴訟は「岡山地裁ー平成23年3月5日」と「控訴審広島高裁岡山支部ー平成23年10月28日」が販売店側の勝訴の判例となっている。

『週刊ポスト』は、押し紙特集で広告料の過大請求についてホリエモンこと堀江貴文氏の「これは完全な詐欺」とのコメントを引用し、厳しく断罪している。

■和解を勧める原告代理人

訴状を読む限り、原告の優位は疑う余地はなく、押し紙を示す販売店の帳簿も揃っている。

しかも原告勝訴の判例があるのだから、原告代理人は原告勝訴まで戦うべきと、販売店を鼓舞するかと思いきや、原告側弁護士と電話で話した印象は違っていた。

被告側の和解の意志を受け、原告に対しても和解を勧めているという。

ここで大きな疑念が浮上してきた。

琉球新報が敗訴した場合、会社の屋台骨を揺さぶるほど致命的なので、原告・被告の代理人がグルになって、判決をなるべく引き延ばし、古い訴訟から順に和解に持ち込む目論見ではないかという疑念だ。

琉球新報は高嶺前社長の当時、全販売店を集めて「押し紙止める」と宣言していたが、社長が変わっても押し紙がやめられず、「押し紙訴訟」にまで至った。

琉球新報が押し紙を辞めきれない理由はなにか。

それは、琉球新報が極端な購読者の減少とそれに伴う財務の悪化により、止めるに止められぬ「押し紙中毒」あるいは「押し紙依存症」に陥っているのではないか。

和解を勧める原告側代理人に問い合わせても原告に取り次いでくれないので、やむなく自分で行動を起した。

原告の電話は不通なので住所を訪ねてみたが、既に引っ越した後であった。

近所の人に聞き込み調査をしたら、「琉球新報の販売店をしていたが、移転先は不明」とのこと。

いかにも新聞販売店らしい間取りの荒れ果てた事務所を見ると、まるで夜逃げ同然で移転した様子がうかがわれた。

ヤクザまがいの琉球新報の押し紙に対する怒りが込み上げ、同時に押し紙に苦しむ販売店の哀れな末路を見る思いがした。

【おまけ】