その当時のアメリカの大統領はアイゼンハワーだったが、戦後わずか十数年しかた経っていない米軍統治下の沖縄ではあったが、かつての敵国アメリカの大統領アイゼンハワーの名は知らなくても、マッカーサー元帥の名を知らぬ者は居なかった。それ程マッカーサーの勇名は沖縄の少年たちの心をとらえていた。

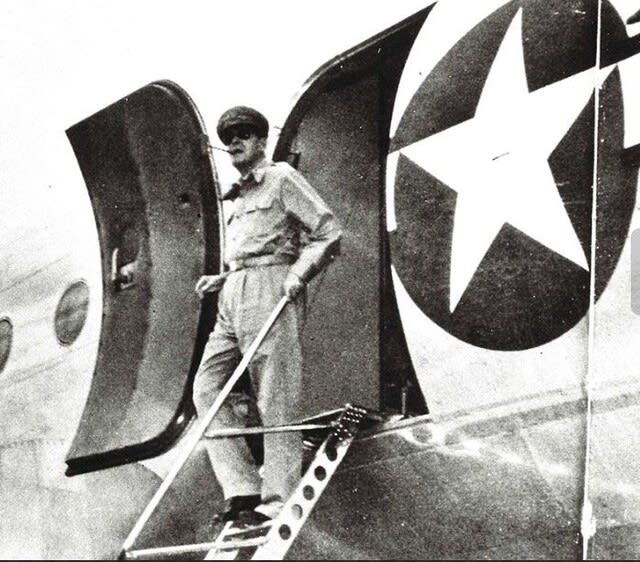

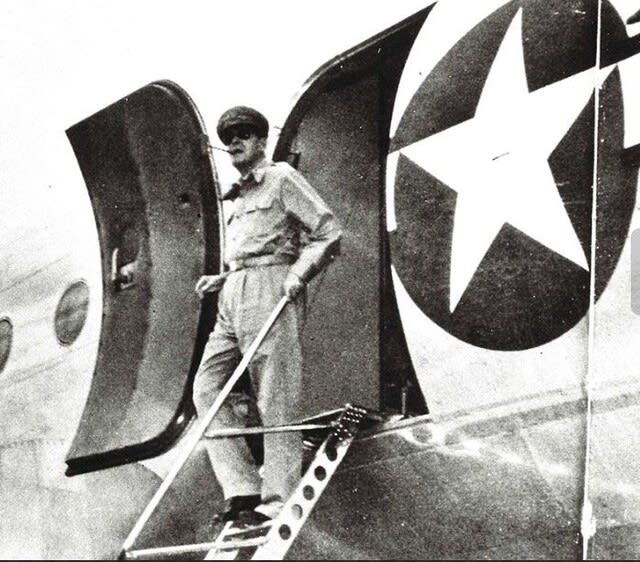

マッカーサーが沖縄の少年にカッコよく映っていたのは、彼がGHQの最高司令官として軍用機バターン号で厚木飛行場に降り立った時の映像が、沖縄の少年の脳裏に英雄のように刷り込まれていたのだろう。

「同僚ならびに兵隊からも将軍からもひとしく愛された従軍記者アーニーパイルは、今朝日本軍の機関銃弾に左こめかみを貫かれ、ついに戦死した。アフリカから沖縄にいたるまでのあらゆる戦線から報道を書き送った有名な寄稿家の死は午前10時15分、司令部から約一哩前方であった。(琉球諸島、伊江島司令部にて)」(「ウルマ新報」4月18日発のAP電)

ただ、内外の観光客で賑う現在の国際通りの真ん中に位置するテンブス館に辛うじてその名を留めている。

現在の那覇市テンブス館界隈に、「アーニーパイル国際劇場」という映画館あった。 そこから、国際通りの名前がついた。

当時は何もなかった国際通り周辺に、戦後の人々に娯楽を楽しんでほしいとの事から米軍政府と琉球政府の協力で民間会社がこの劇場を建設し、アメリカの従軍記者で第二次世界大戦中に沖縄地上戦で亡くなったアーニーパイルの名前を付け、「アーニーパイル国際劇場がある通り」から「国際通り」と呼ばれるようになった。

国際通り(向かって右が現在の県庁方面)アーニーパイル国際劇場

戦争中は鬼畜米英と言ってた敵国の総大将マッカーサーが復讐の年に燃えて日本占領を開始した。マッカーサーの巧妙な占領政策では世界に類を見ないほど成功を収めた。

日本国民はマッカ―サーを、戦前の軍国主義日本から日本を解放しに来た自由と民主主義の伝道師として敬意の眼差しで仰ぎ見た。

そして、マッカーサーがトルーマン米大統領により解任され日本を去る時は日本国民がその占領政策に謝意を示した。

「マッカーサー様、ありがとう」と約40万通の 感謝の手紙を送り、マッカーサーに日本の首相に成って欲しいと懇願する国民もいたくらいだ。

さて沖縄の中学校で親川君が親川元帥と呼ばれていたころ、学校の授業では日米戦争の事をどのように教えていたか。

米軍は『鉄の暴風』を出版する前に、米軍の出版許可を必要とし、手始めにラジオ放送による川平アナウンサーの朗読で、一般県民の洗脳に取り掛かった。

マッカーサー率いるGHQの占領政策は、公職追放に絡む日本の「非軍事化」であった。だが切り札はもう一つあった。

それは民間情報教育局(CIE)が担った「ウオー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」だった。

これは徹底的な言論統制とプロパガンダ(政治宣伝)で日本人に贖罪意識を植え付けるという非民主的な策謀だった。

言論統制の象徴である「新聞報道取締方針」は戦艦ミズーリでの降伏調印式から8日後の昭和20年9月10日に発せられた。

GHQへの批判はもとより、占領軍の犯罪・性行為、闇市、飢餓-など30項目が削除・発禁対象として列挙された。

GHQは手始めに9月14日に同盟通信社(共同、時事両通信社の前身)を翌15日正午まで配信停止とし、事前検閲を始めた。9月18日には朝日新聞を2日間の発禁処分にした。原爆投下を批判する鳩山一郎(後の首相)の談話を掲載したためだった。これ以降、各紙は競ってGHQの礼賛記事を掲載するようになった。

「日本軍=悪」「米軍=正義」という歴史観を刷り込む宣伝工作も着実に進められた。

そう、GHQの公職追放は、沖縄の中学生にまで「マッカーサーは正義の味方」という情報を刷り込んでいた。

20年12月8日、日米開戦の日に合わせて新聞連載「太平洋戦争史」(計10回)が全国の日刊紙で始まった。中国やフィリピンで行った日本軍の残虐行為を断罪する内容で、GHQは連載終了後、文部省に対して太平洋戦争史を教科書として買い取るよう命じた。

■「真相はこうだ」の沖縄版が「鉄の暴風」だった。

12月9日にはNHKラジオ番組で「真相はこうだ」の放送を始めた。反軍国主義の文筆家が少年の問いかけに答える形で戦争中の政治・外交を解説するこのシリーズは2年間も続いた。

CIEの手口は巧妙だった。「誰が日本を戦争に引きずり込んだのか」という問いには「人物を突き止めるのは不可能。責任者は日本人自身だ」と答えて「一億総懺悔」を促した。自らの言論統制は巧みに隠しながら、戦時中の検閲や言論弾圧を糾弾し、開戦時の首相、東條英機に怒りの矛先が向くよう仕向けた。

放送当初は懐疑的・批判的な日本人も多かったが、情報に飢えた時代だけに聴取率は高く、次第に贖罪意識は浸透していった。

ところが、昭和23年に入るとCIEは方針をジワリと転換させた。2つの懸念が出てきたからだ。1つは広島、長崎への原爆投下への憎悪。もう1つは、東條英機が東京裁判で主張した「自衛戦争論」だった。この2つに共感が広がると日本人の怒りは再び米国に向きかねない。

こう考えたCIEは「侵略戦争を遂行した軍国主義の指導者層」と「戦争に巻き込まれた一般国民」という構図を作り出し、批判をかわすようになった。宣伝工作や検閲も日本政府に代行させるようになった。

GHQの洗脳工作は見事に成功した。昭和26年9月8日のサンフランシスコ講和条約を経て独立を回復した後も、GHQの占領政策は肯定され、戦前は負の側面ばかりが強調された。

文芸評論家の江藤淳が『閉された言語空間』でGHQの言論統制を暴いたのは戦後30年以上たった昭和50年代後半。ジャーナリストの櫻井よしこが『真相箱の呪縛を解く』でさらに詳しく告発したのは21世紀に入ってからだ。WGIPは戦後70年を経た今もなお日本人の歴史観を束縛し、精神を蝕んでいる。

GHQ司令長官マッカーサーは、日本で行った「公職追放」は沖縄では実施しなかった。ところが後でわかったことだが、実は沖縄でも「公職追放」の影響を受けていたが、次の理由で「公職追放」実施を免れた。

マッカーサーは沖縄を永久占領し、米国の領土にする予定であった。

マッカーサーは沖縄を永久占領するため、これまで米軍統治下にのみ流通していたB軍票を米国本土と同じドルに切り替えた。

■「コーンパイプの煙幕」が半世紀後の中学生の精神に食い込んでいった。

マッカ―サのコーンパイプの「魔のけむり」による催眠効果は沖縄の中学生に持続していた。

「コーンパイプの魔のけむり」が、ボディブローのようにきいてきた時--アメリカという名の巨大な生き物が、日本の精神文化の隅々にまで浸透し、この島国の社会全体を被いつくしてしまった時でもあったのだ。

フィリッピンでは日本軍の猛攻に惨敗、部下を残して敵前逃亡を余儀なくされたマッカーサーが日本に初めて第一歩を刻むとき、マッカーサーは復讐の怨念に燃えていた。復讐の証拠は彼が日本軍に煮え湯を飲まされフィリピンのバターン地方の名を冠した「バターン号」にその怨念が表れている。

マッカーサーは武器は拳銃一つすらも帯同せずレーバンのサングラスを着用、コーンパイプを手に、丸腰でバターン号から着陸用の階段を一歩降りて、辺りを睥睨した。

その姿は歌舞伎で大見えを切る千両役者そのものであった。後でわかったことだがマッカーサー程他人の目を気にする人物もめずらしい。

■上司マッカーサーから「演技」を習ったアイゼンハワー副官」

7年間に渡ってマッカ―サの副官を勤め後の上司のマッカーサーを抜いて米国大統領になったアイゼンハワーはマッカーサー参謀総長の副官時代を振り返って、次のように上司を褒め称えている。「マッカーサー将軍は下に仕える者として働き甲斐のある人物である。マッカーサーは一度任務を与えてしまうと時間は気にせず、後で質問することもなく、仕事がきちんとなされることだけを求められた」「任務が何であれ、将軍の知識はいつも驚くほど幅広く、概ね正確で、しかも途切れることなく言葉となって出てきた」「将軍の能弁と識見は、他に例のない驚異的な記憶力のたまものであった。演説や文章の草稿は、一度読むと逐語的に繰り返すことができた」と賞賛している。

■マッカーサーから「演技」を学んだアイゼンハウワー

その一方、アイゼンハウワーはマッカーサーの影の部分も指摘している。連合国遠征軍最高司令官、アメリカ陸軍参謀総長と順調に経歴を重ねていくアイゼンハワーは、ある婦人にマッカーサーを知っているか?と質問された際に「奥さん。私はワシントンで5年、フィリピンで4年、彼の下で演技を学びました」と総括したとも伝えられている。

アイゼンハワーの陸軍士官学校の成績は平凡で、卒業時、164人中61番だった。もし彼が旧帝国陸軍の軍人だったら、うだつのあがらない平凡な存在だったであろう。

陸軍士官学校を一位で卒業した誇り高きマッカーサーは、歴史の節々で有名な「殺し文句」を、後世に残している。

ここで日本でもよく知られているエピソードを紹介しよう。

先ず、フィリピンでの対日戦争を指揮したマッカ―サが日本軍の猛攻に敗北しオーストラリアへ敵前逃亡した時、誇り高きマッカーサーは面目丸潰れになった。

そこでマッカーサーは従軍記者を相手に次のような大見えを切った。

I shall return (必ずや私は戻るだろう)

この日本軍の攻撃を前にした敵前逃亡は、マッカーサーの軍歴の中で数少ない失態となり、後に「10万余りの将兵を捨てて逃げた卑怯者」と言われた。

また、「I shall return.」は当時のアメリカ兵の間では「敵前逃亡」の意味で使われた。

敵前逃亡で面目を潰したマッカーサーは、オーストラリアに逃亡し、再度フィリピンに上陸したとき、「I shall return.」を身をもって証明した。

レイテ島に再上陸を果たすマッカーサー

レイテ島に再上陸を果たすマッカーサー

この時撮影された、レイテ島に上陸するマッカーサーの著名な写真は、当時フィリピンでも宣伝に活用されたが、これは実際に最初に上陸した時のものではなく、翌日に再現した状況を撮影したものである。 マッカーサーが上陸した地点では桟橋が破壊されており海中を歩いて上陸するしかなかったが、この時撮影された写真を見たマッカーサーは、海から歩いて上陸するという劇的な情景の視覚効果に着目し、再び上陸シーンを撮影させた。

アメリカ国立公文書館には、この時に船上から撮影された映像が残されており、その中でマッカーサーは一度上陸するものの自らNGを出し、戻ってサングラスをかけ直した後、再度撮影を行う様子が記録されている。

マッカーサーの巧妙な占領政策は、表面では自由と民主主義を標榜しながら、実際は、「言論弾圧」、つまり「焚書坑儒」を実施した。

マッカーサーは日本占領に際し、数多くの占領政策を実施したがその詳細はここでは立ち入らず、最も日本に影響を残し現在でもその後遺症を引きづっている政策は、「公職追放」である。公職追放が戦後約70年経過しても、依然として日本人の心をむしばみ続けている事実を知ったら、当事者のマッカ―サは「日本人は精神的に13歳」と呟いて仰天しただろう。

■自由と民主主義を普及する正義の戦争

連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーの主要な任務は、

戦争犯罪人の処罰

▽非軍事化

▽民主化-の3つだった。そこでマニラの極東司令官時代からの部下「バターン・ボーイズ」をGHQの要所に配し、権力をより固めた。

中でも信頼を寄せたのが、弁護士出身の将校である民政局(GS)局長、コートニー・ホイットニーだった。GHQ内で唯一マッカーサーとアポなしで面会でき、ほぼ毎夕1時間ほど面談した。

これにより、ホイットニー率いるGSはGHQ内で覇権を握り、主要な占領政策をほぼ独占して推し進めることになった。

だが、GSの「民主化」は急進的かつ社会主義的だった。戦前の政府要人や大物議員、財界人は「反動的」とみなして次々に公職追放し、日本社会党に露骨に肩入れしたため、政界は混乱が続いた。

GSは、外相を経て首相となる吉田茂も敵視した。吉田の孫で、現副総理兼財務相の麻生太郎(75)はこう語る。

「祖父はマッカーサーとの信頼関係を醸成することでGSの介入を排除しようとしたんだな。ホイットニーに呼ばれても『わしはトップとしか会わんよ』と無視を決め込んでいたよ」

では、どうやって吉田は、気難しいマッカーサーの信頼を勝ち得たのか-。

× × ×

だが、国際情勢は日に日に変化した。欧州で米ソの対立が深刻化し、米政府内で「反共」の防波堤としての日本の重要性が再認識され始めた。

これに伴い戦前に駐日米大使を務めたジョセフ・グルーら知日派の「ジャパン・ロビー」が復権した。GHQ内ではGSと他部局の覇権争いがあり、23年10月の第2次吉田内閣発足時にはGSは力を失っていた。

占領政策は「民主化」から「経済復興」に大きく舵が切られた。だが、超緊縮財政を強いるドッジ・ラインで大不況となり、日本の本格的な復興が始まったのは、皮肉にも昭和25年6月に勃発した朝鮮戦争により特需となったからだった。

× × ×

GHQの「非軍事化」「民主化」の切り札はもう一つあった。民間情報教育局(CIE)が担った「ウオー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)」だ。

これは徹底的な言論統制とプロパガンダ(政治宣伝)で日本人に贖罪意識を植え付けるという非民主的な策謀だった。

言論統制の象徴である「新聞報道取締方針」は戦艦ミズーリでの降伏調印式から8日後の昭和20年9月10日に発せられた。GHQへの批判はもとより、進駐軍の犯罪・性行為、闇市、飢餓-など30項目が削除・発禁対象として列挙された。

GHQは手始めに9月14日に同盟通信社(共同、時事両通信社の前身)を翌15日正午まで配信停止とし、事前検閲を始めた。9月18日には朝日新聞を2日間の発禁処分にした。原爆投下を批判する鳩山一郎(後の首相)の談話を掲載したためだった。これ以降、各紙はGHQの礼賛記事を競って掲載するようになった。

「日本軍=悪」「米軍=正義」という歴史観を刷り込む宣伝工作も着実に進められた。

20年12月8日、日米開戦の日に合わせて新聞連載「太平洋戦争史」(計10回)が全国の日刊紙で始まった。中国やフィリピンで行った日本軍の残虐行為を断罪する内容で、GHQは連載終了後、文部省に対して太平洋戦争史を教科書として買い取るよう命じた。

12月9日にはNHKラジオ番組で「真相はこうだ」の放送を始めた。反軍国主義の文筆家が少年の問いかけに答える形で戦争中の政治・外交を解説するこのシリーズは2年間も続いた。

CIEの手口は巧妙だった。「誰が日本を戦争に引きずり込んだのか」という問いには「人物を突き止めるのは不可能。責任者は日本人自身だ」と答えて「一億総懺悔」を促した。自らの言論統制は巧みに隠しながら、戦時中の検閲や言論弾圧を糾弾し、開戦時の首相、東條英機に怒りの矛先が向くよう仕向けた。

放送当初は懐疑的・批判的な日本人も多かったが、情報に飢えた時代だけに聴取率は高く、次第に贖罪意識は浸透していった。

ところが、昭和23年に入るとCIEは方針をジワリと転換させた。2つの懸念が出てきたからだ。1つは広島、長崎への原爆投下への憎悪。もう1つは、東條英機が東京裁判で主張した「自衛戦争論」だった。この2つに共感が広がると日本人の怒りは再び米国に向きかねない。

こう考えたCIEは「侵略戦争を遂行した軍国主義の指導者層」と「戦争に巻き込まれた一般国民」という構図を作り出し、批判をかわすようになった。宣伝工作や検閲も日本政府に代行させるようになった。

GHQの洗脳工作は見事に成功した。昭和26年9月8日のサンフランシスコ講和条約を経て独立を回復した後も、GHQの占領政策は肯定され、戦前は負の側面ばかりが強調された。

文芸評論家の江藤淳が『閉された言語空間』でGHQの言論統制を暴いたのは戦後30年以上たった昭和50年代後半。ジャーナリストの櫻井よしこが『真相箱の呪縛を解く』でさらに詳しく告発したのは21世紀に入ってからだ。WGIPは戦後70年を経た今もなお日本人の歴史観を束縛し、精神を蝕んでいる。

マッカーサーは武器は拳銃一つすらも帯同せずレーバンのサングラスを着用、コーンパイプを手にバターン号から着陸用の階段を一歩降りて、辺りを睥睨した。

その姿は歌舞伎で大見えを切る千両役者そのものであった。後でわかったことだがマッカーサー程他人の目を気にする人物もめずらしい。

■上司マッカーサーから「演技」を習ったアイゼンハワー副官」

7年間に渡ってマッカ―サの副官を勤め後の上司のマッカーサーを抜いて米国大統領になったアイゼンハワーはマッカーサー参謀総長の副官時代を振り返って、次のように上司を褒め称えている。「マッカーサー将軍は下に仕える者として働き甲斐のある人物である。マッカーサーは一度任務を与えてしまうと時間は気にせず、後で質問することもなく、仕事がきちんとなされることだけを求められた」「任務が何であれ、将軍の知識はいつも驚くほど幅広く、概ね正確で、しかも途切れることなく言葉となって出てきた」「将軍の能弁と識見は、他に例のない驚異的な記憶力のたまものであった。演説や文章の草稿は、一度読むと逐語的に繰り返すことができた」と賞賛している。

■マッカーサーから「演技」を学んだアイゼンハウワー

その一方、アイゼンハウワーはマッカーサーの影の部分も指摘している。連合国遠征軍最高司令官、アメリカ陸軍参謀総長と順調に経歴を重ねていくアイゼンハワーは、ある婦人にマッカーサーを知っているか?と質問された際に「奥さん。私はワシントンで5年、フィリピンで4年、彼の下で演技を学びました」と総括したとも伝えられている。

アイゼンハワーの陸軍士官学校の成績は平凡で、卒業時、164人中61番だった。もし彼が旧帝国陸軍の軍人だったら、うだつのあがらない平凡な存在だったであろう。

陸軍士官学校を一位で卒業した誇り高きマッカーサーは、歴史の節々で有名な「殺し文句」を、後世に残している。

ここで日本でもよく知られているエピソードを紹介しよう。

先ず、フィリピンでの対日戦争を指揮したマッカ―サが日本軍の猛攻に敗北しオーストラリアへ敵前逃亡した時、誇り高きマッカーサーは面目丸潰れになった。

そこでマッカーサーは従軍記者を相手に次のような大見えを切った。

I shall return (必ずや私は戻るだろう)

この日本軍の攻撃を前にした敵前逃亡は、マッカーサーの軍歴の中で数少ない失態となり、後に「10万余りの将兵を捨てて逃げた卑怯者」と言われた。

また、「I shall return.」は当時のアメリカ兵の間では「敵前逃亡」の意味で使われた。

敵前逃亡で面目を潰したマッカーサーは、オーストラリアに逃亡し、再度フィリピンに上陸したとき、「I shall return.」を身をもって証明した。

レイテ島に再上陸を果たすマッカーサー

レイテ島に再上陸を果たすマッカーサー

この時撮影された、レイテ島に上陸するマッカーサーの著名な写真は、当時フィリピンでも宣伝に活用されたが、これは実際に最初に上陸した時のものではなく、翌日に再現した状況を撮影したものである。

■歴史の皮肉『鉄の暴風』と『アメリカの鏡 日本』

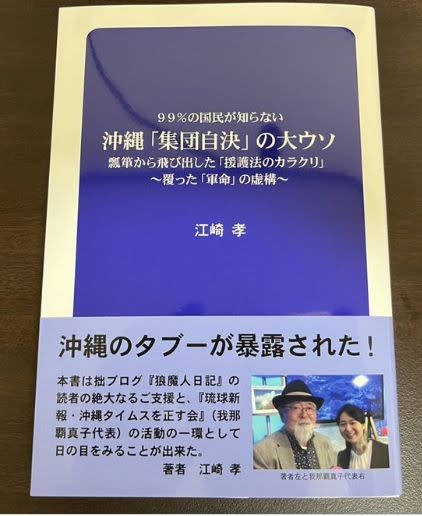

敗戦国日本の新聞社沖縄タイムスが発刊した『鉄の暴風』が米軍の事を「人道的」と褒め上げたが、その一方戦勝国アメリカGHQの要因ヘレンミラーは書いた『アメリカの鏡 日本』は、日本では発売禁止であった。

『アメリカの鏡 日本』抄訳刊行にあたって

【占領が終らなければ、日本人は、この本を日本語で読むことはできない】

(ダグラス・マッカーサー(1949年8月6日付書簡)

この本の原著『Мirror Àmericans:japan』がアメリカで出版されたのは、日本の敗戦後三年目、1948年(昭和23年)であった。

翻訳家・原百代氏はヘレンミアーズより原著の寄贈を受け日本での翻訳出版の許可を求めた。しかし、その望みは断たれた。翻訳出版不許可の決定が下されたのだ。

マッカーサーは上記書簡の中で、「私はいかなる形の検閲や表現の自由の制限も憎んでいるから、自分でこの本を精読したが、本書はプロパガンダであり、公共の安全を脅かすものであって、占領国日本における同著の出版は、絶対に正当化できない」と述べている。

そして米軍の日本占領が終了した翌年の1953年(昭和二十八年)、原氏の翻訳は『アメリカの反省』として出版された。

大東亜戦争をはじめとする近代日本の戦争は「野蛮で凶暴な侵略者」の日本と「自由と平和の守護者」米英露と中華連合国の戦いっていう単純化された歴史では無かったということである。

学校で歴史を教えてる教師や「戦争法案」とかレッテル貼する政治家はこういう本を読んでみるべきだ。

欧米流で合法的な国家運営をしようとしていた日本が、桁違いに凶暴な西欧帝国主義国家の狡猾さに翻弄された事実がはんめいする。無慈悲な殺戮に斃れた我らの祖父母は無念であろう。何故勝てない戦争をしたのか知りたい人は読むべきだ。

マッカーサー「占領が終わらなければ、日本人は、この本を日本語で読むことはできない」 本書が日本の敗戦後、三年目にアメリカで発売されたものであることに驚いた。

開国から敗戦までの日本、何を学び何を誤ったのかが、かなり公正に書かれている。 訳者も書かれていたが、私もまた、悲惨で惨めに死んでいった日本人についての記述は泣きながら読んだ。 日本の戦争へ至った道のりに疑問を持つ人は是非、読んでほしい。

我々の父祖は決して、野蛮で好戦的な民族ではない。物事が起こるには、様々な理由があるのだ。

「近代日本は西洋列強がつくり出した鏡であり、そこに映っているのは西洋自身の姿なのだ(326頁)」・・・1948年の出版時、マッカーサーにより翻訳出版が禁じられたという本。日本が満州事変、支那事変を経て真珠湾攻撃へと突き進むまでの経緯、中国をめぐるパワーゲーム、そして近代日本と欧米列強の関係性について冷静且つ緻密に分析されており、何より戦後すぐに‘米国人によって書かれた’という事実に驚かされた。‘法的擬制’、‘二重基準’、‘権益確保’、‘人種問題’等のキーワードでまとめてしまうには、深く重すぎる内容。必読。

■「公職追放」逃れた當間重剛・琉球政府主席

⇒最初にクリックお願いします

⇒最初にクリックお願いします