図書館で、題名がストレートに飛び込んできて、思わず手に取った。

ヴィオラ奏者、藤原義章氏の「美しい演奏の科学」

およそ、自然界に関するリズム(生命のリズム、性のリズム、黄金分割?)と音楽のリズムは密接に関係しているんだよ、音楽の美は、森羅万象の美と繋がっているんだよ、という主張は、自分も日々、深く感じていることでもあり、興味深い内容だった。

惜しむらくは、興味のある話題の掘り下げが、もう一つで、なんだか総花的な印象。

もう少し突っ込んで欲しいところで、違い話題に移って行ってしまって、やや物足りなさも感じる。

美しい演奏のための科学的なヒントの断章という感じかな?

なかには、今まで、考えたこともないヒントもあった。自分用に少しメモしよう。

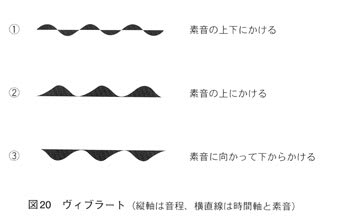

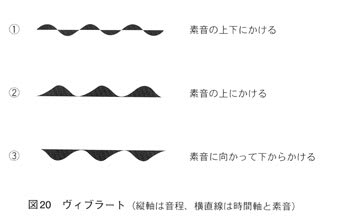

1.ビブラート

ビブラートを、高音側にかけるか?低音側にかけるか?

→「私たちは、「いちばん高い音部「いちばん高い音程」をよりはっきり聞く感覚をもっている。

→だから、低音側にかけるのが正。

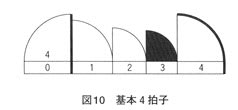

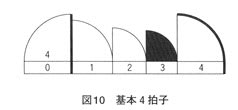

2.拍子

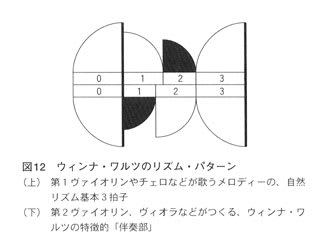

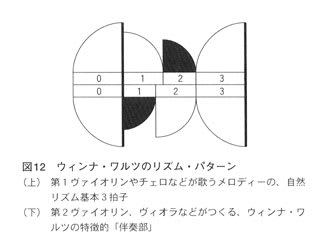

基本四拍子、基本三拍子、ウインナワルツ三拍子の考察は面白い。拍子の感覚が、図解されてて、わかりやすい。

ウインナワルツ三拍子の伴奏の上で、基本三拍子の旋律が微妙にずれるのが、いいというのは、分かるなぁ。

機械的なメトロノームによって、自然な拍感覚が狂わされないように、注意せねば。

それにしても、今時の電子ピアノなら、こういった自然な拍感覚のメトロノームが内蔵されていてもいいのになぁ・・・。(>ヤマハさん、カワイさん)

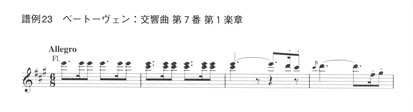

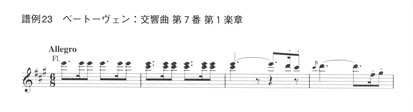

のだめですっかり有名になった7番シンフォニーでも、リズムが凝ってるなぁと、思っていたけど、

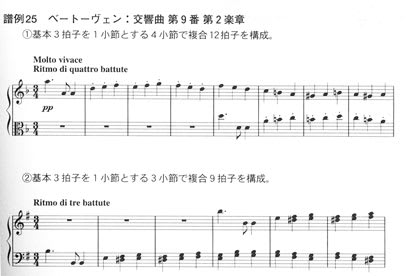

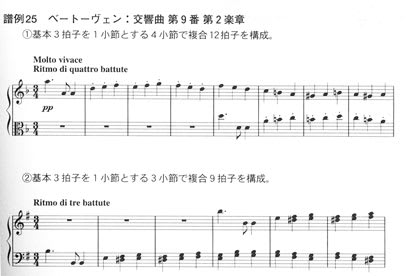

第九の9拍子や、12拍子が紹介されていて、5拍子などの変拍子好きとしては、とても嬉しい。ますます、改めてベートーヴェンは、リズムの天才であるなぁと思う。

ショパンの35連符(↑有名な遺作ノクターンです)などは、1拍子だと思って、一気に弾き切るべし。ふむふむ。

本書は、著者がビオラ奏者ということで、弦楽器や声楽のように、音程が固定でない楽器をやられてる方の方が、より興味深く読めそう。

もちろん、ピアノ趣味人にも、大いに参考になる内容ですね。

ヴィオラ奏者、藤原義章氏の「美しい演奏の科学」

およそ、自然界に関するリズム(生命のリズム、性のリズム、黄金分割?)と音楽のリズムは密接に関係しているんだよ、音楽の美は、森羅万象の美と繋がっているんだよ、という主張は、自分も日々、深く感じていることでもあり、興味深い内容だった。

惜しむらくは、興味のある話題の掘り下げが、もう一つで、なんだか総花的な印象。

もう少し突っ込んで欲しいところで、違い話題に移って行ってしまって、やや物足りなさも感じる。

美しい演奏のための科学的なヒントの断章という感じかな?

なかには、今まで、考えたこともないヒントもあった。自分用に少しメモしよう。

1.ビブラート

ビブラートを、高音側にかけるか?低音側にかけるか?

→「私たちは、「いちばん高い音部「いちばん高い音程」をよりはっきり聞く感覚をもっている。

→だから、低音側にかけるのが正。

2.拍子

基本四拍子、基本三拍子、ウインナワルツ三拍子の考察は面白い。拍子の感覚が、図解されてて、わかりやすい。

ウインナワルツ三拍子の伴奏の上で、基本三拍子の旋律が微妙にずれるのが、いいというのは、分かるなぁ。

機械的なメトロノームによって、自然な拍感覚が狂わされないように、注意せねば。

それにしても、今時の電子ピアノなら、こういった自然な拍感覚のメトロノームが内蔵されていてもいいのになぁ・・・。(>ヤマハさん、カワイさん)

のだめですっかり有名になった7番シンフォニーでも、リズムが凝ってるなぁと、思っていたけど、

第九の9拍子や、12拍子が紹介されていて、5拍子などの変拍子好きとしては、とても嬉しい。ますます、改めてベートーヴェンは、リズムの天才であるなぁと思う。

ショパンの35連符(↑有名な遺作ノクターンです)などは、1拍子だと思って、一気に弾き切るべし。ふむふむ。

本書は、著者がビオラ奏者ということで、弦楽器や声楽のように、音程が固定でない楽器をやられてる方の方が、より興味深く読めそう。

もちろん、ピアノ趣味人にも、大いに参考になる内容ですね。

| 美しい演奏の科学―生きたリズムの表現のために春秋社このアイテムの詳細を見る |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます