その前にお知らせをしておきます。パソコンの入換えのため、この巻でUPは一時お休みをします。再開は、パソコンが正常に動きだしてからということになりますから、果たしていつになるのでしょうね。では、本題です。ファインダーのピントとレンズの表示が合致しない。とのこと。その他、低速で止まりが発生します。調べてみると、ファインダー像の調整ポイントがいじられており、イモネジのスリ割りが折れています。この部分は、緩まないようにネジロックを塗布されていますので、それを溶かさずに無理にイモネジを回そうとするとスリ割りが折れてしまいます。途中まで回して折れたために、そのまま放置したようです。それによってファインダー像のピントがずれています。それから、付属の25mmにも問題がありました。ピントリングのイモネジを緩めた形跡があり、標準カメラに取り付けてチェックをすると∞が来ていませんね。

その前にお知らせをしておきます。パソコンの入換えのため、この巻でUPは一時お休みをします。再開は、パソコンが正常に動きだしてからということになりますから、果たしていつになるのでしょうね。では、本題です。ファインダーのピントとレンズの表示が合致しない。とのこと。その他、低速で止まりが発生します。調べてみると、ファインダー像の調整ポイントがいじられており、イモネジのスリ割りが折れています。この部分は、緩まないようにネジロックを塗布されていますので、それを溶かさずに無理にイモネジを回そうとするとスリ割りが折れてしまいます。途中まで回して折れたために、そのまま放置したようです。それによってファインダー像のピントがずれています。それから、付属の25mmにも問題がありました。ピントリングのイモネジを緩めた形跡があり、標準カメラに取り付けてチェックをすると∞が来ていませんね。 なにぶんPEN-Fは古いですから汚れが目立ちます。この個体は、光学系部分を分解清掃?されたようで、汚らしく組まれています。ダイカスト本体に付着している古いモルトや接着剤を落として洗浄したところ。

なにぶんPEN-Fは古いですから汚れが目立ちます。この個体は、光学系部分を分解清掃?されたようで、汚らしく組まれています。ダイカスト本体に付着している古いモルトや接着剤を落として洗浄したところ。 シャッターユニットは洗浄しますが、スローガバナーは分離をして別に洗浄のうえ点検します。幸い薄歯車の損傷はありませんでした。汚れと油切れによる不調でしょう。

シャッターユニットは洗浄しますが、スローガバナーは分離をして別に洗浄のうえ点検します。幸い薄歯車の損傷はありませんでした。汚れと油切れによる不調でしょう。 ブレーキですけどね。Oリングの嵌るホルダーの錆が激しいので錆落としをしてみると・・見えるかなぁ。ヤスリで削られていますね。関連部品の寸法公差の関係で、単に組んだだけでは良好な調整が出来ないため、通常はOリング側で調整をしてあるのですが、この個体の場合はホルダー側を削って調整をしてあります。

ブレーキですけどね。Oリングの嵌るホルダーの錆が激しいので錆落としをしてみると・・見えるかなぁ。ヤスリで削られていますね。関連部品の寸法公差の関係で、単に組んだだけでは良好な調整が出来ないため、通常はOリング側で調整をしてあるのですが、この個体の場合はホルダー側を削って調整をしてあります。 新しいOリングに交換したシャッターユニットを本体に組み込んでいます。

新しいOリングに交換したシャッターユニットを本体に組み込んでいます。 スロー(1秒)シャッターを切っているところ。調子は非常に良好です。

スロー(1秒)シャッターを切っているところ。調子は非常に良好です。 前板側。カビがすごいですね。ざらざらの防眩塗装なので、拭いても取れないのです。

前板側。カビがすごいですね。ざらざらの防眩塗装なので、拭いても取れないのです。 このぐらいで一杯です。

このぐらいで一杯です。 この頃のPEN-Fのプリズムは腐食しているものが多いです。

この頃のPEN-Fのプリズムは腐食しているものが多いです。 リターンミラーユニットを超音波洗浄しました。金属の切り粉が大量に出ます。

リターンミラーユニットを超音波洗浄しました。金属の切り粉が大量に出ます。 メカ部完成。ファインダー像のピント調整は、イモネジを交換してから実施しています。全反射ミラーも新品と交換しています。

メカ部完成。ファインダー像のピント調整は、イモネジを交換してから実施しています。全反射ミラーも新品と交換しています。 底部もきれいに組み上がっています。カバーを取り付けます。

底部もきれいに組み上がっています。カバーを取り付けます。

その前に、レチナ・カーター・クセノン35mm F4という巨大なレンズが来ています。レンズの内側に指紋や埃があって清掃のご依頼です。右の中玉は板バネで保持されており、カメラ側からの制御で前後に動きます。

その前に、レチナ・カーター・クセノン35mm F4という巨大なレンズが来ています。レンズの内側に指紋や埃があって清掃のご依頼です。右の中玉は板バネで保持されており、カメラ側からの制御で前後に動きます。 距離リングは特に連動はしていませんね。古いグリスを清掃交換してスムーズに回るようにしておきます。

距離リングは特に連動はしていませんね。古いグリスを清掃交換してスムーズに回るようにしておきます。 レンズの分解のために分離した距離プレートを取り付けます。

レンズの分解のために分離した距離プレートを取り付けます。 カメラ側との連動は特殊なバヨネットです。

カメラ側との連動は特殊なバヨネットです。 清掃組立が終ったところ。

清掃組立が終ったところ。 で、PEN-S 2.8ですけどね。すでに分解洗浄をしています。しかし、シャッターリング抑えのストッパーピンのカシメが緩んでいます。観察すると、過去にもカシメ修理をした形跡がありますね。

で、PEN-S 2.8ですけどね。すでに分解洗浄をしています。しかし、シャッターリング抑えのストッパーピンのカシメが緩んでいます。観察すると、過去にもカシメ修理をした形跡がありますね。 再カシメをしておきます。

再カシメをしておきます。 中央のピンがストッパーピン。このピンは強度が弱く、シャッターダイヤルを作動範囲を超えて無理に回そうとすると、すぐに曲がってしまいます。とにかく華奢なシャッターです。

中央のピンがストッパーピン。このピンは強度が弱く、シャッターダイヤルを作動範囲を超えて無理に回そうとすると、すぐに曲がってしまいます。とにかく華奢なシャッターです。 すべて分解、洗浄が終っています。特に書くこともないとは思いますが、では始めます。

すべて分解、洗浄が終っています。特に書くこともないとは思いますが、では始めます。 シャッターユニットは完成しています。洗浄した本体に組立をしていきます。1961-11製と古いですから、スプール軸の腐食が進んでおり、駒数板の回転がスムーズで無いため、軸を研磨しておきました。

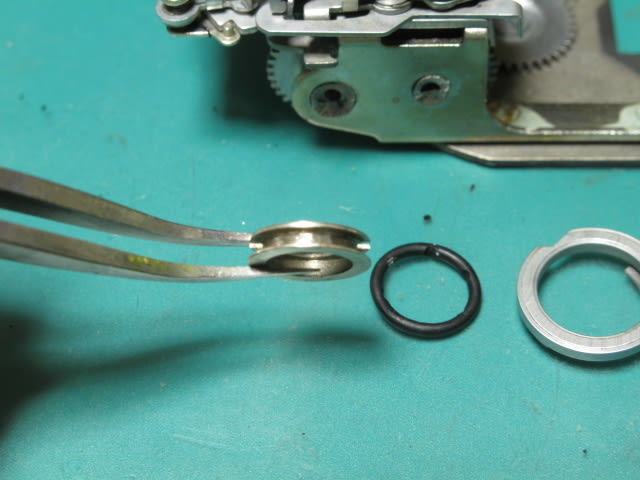

シャッターユニットは完成しています。洗浄した本体に組立をしていきます。1961-11製と古いですから、スプール軸の腐食が進んでおり、駒数板の回転がスムーズで無いため、軸を研磨しておきました。 シャッターユニットを搭載しました。ピンセット先のコロは紛失し易いですから注意をします。組み込みを忘れるとチャージが出来なくなります。

シャッターユニットを搭載しました。ピンセット先のコロは紛失し易いですから注意をします。組み込みを忘れるとチャージが出来なくなります。 作業の半分はひたすら部品の清掃なんですね。しかし、この部分に手を抜いてしまうと仕上がりが違って来るのです。

作業の半分はひたすら部品の清掃なんですね。しかし、この部分に手を抜いてしまうと仕上がりが違って来るのです。 この部分も隙間に汚れが溜まっています。ギヤの歯を丁寧に清掃していきます。

この部分も隙間に汚れが溜まっています。ギヤの歯を丁寧に清掃していきます。 シャッターダイヤルの彫刻文字の色が抜け気味でしたので、色入れをやり直してあります。

シャッターダイヤルの彫刻文字の色が抜け気味でしたので、色入れをやり直してあります。 吊環部にへこみがありますので修正を試みます。

吊環部にへこみがありますので修正を試みます。 角部の陥没は直せません。

角部の陥没は直せません。 生産が古い個体は開閉鍵のグリスに砂が入ってガリガリの感触なものが多いです。すべて分解洗浄のうえ、新しいグリスで組立ててあります。スムーズになりました。しかし、性能に関係の無いところばかりですね。

生産が古い個体は開閉鍵のグリスに砂が入ってガリガリの感触なものが多いです。すべて分解洗浄のうえ、新しいグリスで組立ててあります。スムーズになりました。しかし、性能に関係の無いところばかりですね。 本体と裏フタの内側。きれいになっていますね。圧板も鏡面に磨き出してあります。

本体と裏フタの内側。きれいになっていますね。圧板も鏡面に磨き出してあります。 はい、これで完成とします。

はい、これで完成とします。

http://www6.ocn.ne.jp/~tomys800/

セイコーのロードマーベルは永く生産されたモデルですが、この個体は1967年から製造された10震動モデル36000で、Cal.5740Cを搭載しています。最終生産は1978年とのことですから、クォーツ時代となっても最後まで生き残ったモデルです。個体は5740-8000の人気のアラビア数字文字盤で、普通に普段使いされてケースの小キズ、風防の劣化と大幅な歩度の遅れがありますが、致命的な欠点は無いようです。

セイコーのロードマーベルは永く生産されたモデルですが、この個体は1967年から製造された10震動モデル36000で、Cal.5740Cを搭載しています。最終生産は1978年とのことですから、クォーツ時代となっても最後まで生き残ったモデルです。個体は5740-8000の人気のアラビア数字文字盤で、普通に普段使いされてケースの小キズ、風防の劣化と大幅な歩度の遅れがありますが、致命的な欠点は無いようです。

ケースはキズが多いですが、深いキズは無いのがラッキーです。ラグのカットが3面は研磨でエッジを残すのが難しいのですが、軽く、まんじゅうの薄皮をはがす程度に研磨するつまりです。研磨作業は、すべて引き算の作業ですから、削ってしまったものは元には戻らないので、出来るだけオリジナルを残した方が良いと考えているからです。

ケースはキズが多いですが、深いキズは無いのがラッキーです。ラグのカットが3面は研磨でエッジを残すのが難しいのですが、軽く、まんじゅうの薄皮をはがす程度に研磨するつまりです。研磨作業は、すべて引き算の作業ですから、削ってしまったものは元には戻らないので、出来るだけオリジナルを残した方が良いと考えているからです。

裏フタ側。大きな摩滅も無くきれいですね。書き忘れましたが、この個体の製造はシリアル№から1970-3月のようです。

裏フタ側。大きな摩滅も無くきれいですね。書き忘れましたが、この個体の製造はシリアル№から1970-3月のようです。

機械も水入りの無くきれいですね。マーベル、クラウンから繋がる伝統的な景色です。部品の仕上げは上質ですけどね。過去に分解は受けています。

機械も水入りの無くきれいですね。マーベル、クラウンから繋がる伝統的な景色です。部品の仕上げは上質ですけどね。過去に分解は受けています。

劣化した風防は工場で組まれたままで、一度も交換をされていません。よって、ベゼルが非常に固く固着していて分離に手間が掛かりました。

劣化した風防は工場で組まれたままで、一度も交換をされていません。よって、ベゼルが非常に固く固着していて分離に手間が掛かりました。

純正新品の風防の寸法を計測しています。古い風防より5/100大きいです。クラッシュ分ですかね。

純正新品の風防の寸法を計測しています。古い風防より5/100大きいです。クラッシュ分ですかね。

ケースとベゼルの薄皮をむいた状態。取り切れないキズは残っていますが、この程度にしておいた方が古い時計ですから自然です。

ケースとベゼルの薄皮をむいた状態。取り切れないキズは残っていますが、この程度にしておいた方が古い時計ですから自然です。 洗浄をした地板に組立てて行きます。オシドリその他にグリスを塗布してツヅミ車、巻真を取り付けます。

洗浄をした地板に組立てて行きます。オシドリその他にグリスを塗布してツヅミ車、巻真を取り付けます。

負荷の大きな二番車にもグリスを塗布しておきます。

負荷の大きな二番車にもグリスを塗布しておきます。 輪列を組んで最後はガンギ車を置きます。足が多いですね。

輪列を組んで最後はガンギ車を置きます。足が多いですね。 O/H前は、80秒遅れで振り角も小さかったのですが、O/H後は、僅かな微調整で良いところになりました。やはり油切れだったのですね。

O/H前は、80秒遅れで振り角も小さかったのですが、O/H後は、僅かな微調整で良いところになりました。やはり油切れだったのですね。 文字盤と針を付けます。針は分解キズが殆ど無くきれいですので、キズを付けないように注意をします。

文字盤と針を付けます。針は分解キズが殆ど無くきれいですので、キズを付けないように注意をします。 新しい風防を取りつけたケースに、完成した機械をケーシングします。

新しい風防を取りつけたケースに、完成した機械をケーシングします。 ベルトはオーナーさんからの支給品。セイコー製のベルトに、貴重なセイコー純正の尾錠に予め交換されています。良い感じですね。バネ棒が痛んでいますので新品と交換をして取り付けます。

ベルトはオーナーさんからの支給品。セイコー製のベルトに、貴重なセイコー純正の尾錠に予め交換されています。良い感じですね。バネ棒が痛んでいますので新品と交換をして取り付けます。 きれいに出来上がりましたね。個人的には、折角の高級機ですから、もう少しベルトは気張っても良かった気がしますが消耗品ですからね。この文字盤は56系のロードマチックにも存在して、そちらも人気があります。あの時代に10震動の高性能モデルが存在したことがすごいと思います。秒針の動きが電気時計のように滑らかです。これでハック機能があればもっと良いと思いますね。http://www6.ocn.ne.jp/~tomys800/

きれいに出来上がりましたね。個人的には、折角の高級機ですから、もう少しベルトは気張っても良かった気がしますが消耗品ですからね。この文字盤は56系のロードマチックにも存在して、そちらも人気があります。あの時代に10震動の高性能モデルが存在したことがすごいと思います。秒針の動きが電気時計のように滑らかです。これでハック機能があればもっと良いと思いますね。http://www6.ocn.ne.jp/~tomys800/

その前に、北海道のINOBOOさんから。北海道にも鯉のぼりのシーズンに桜前線が到着したそうです。幻想的というか面白い作品ですね。二重露出のできるフジX-E1+FD500mm(反射望遠)の組合せでだそうです。構想が面白いですね。

その前に、北海道のINOBOOさんから。北海道にも鯉のぼりのシーズンに桜前線が到着したそうです。幻想的というか面白い作品ですね。二重露出のできるフジX-E1+FD500mm(反射望遠)の組合せでだそうです。構想が面白いですね。 二枚目は、いつも撮影をしている定点木ですね。北海道の雄大さが伝わってきます。この木が有っての作品ですね。

二枚目は、いつも撮影をしている定点木ですね。北海道の雄大さが伝わってきます。この木が有っての作品ですね。 では本題。オークションで落札された個体とのことですが、角が大きく陥没していますね。出品の説明には無かったそうです。出品は骨董品屋さんのようで、「画像で判断」という手ですね。

では本題。オークションで落札された個体とのことですが、角が大きく陥没していますね。出品の説明には無かったそうです。出品は骨董品屋さんのようで、「画像で判断」という手ですね。 陥没が深いのと、ルーペで観察すると、すでに中心部分の塗膜が浮いているのが分かりましたので、一度は修正を断念しましたが、オーナーさんのご希望もあって修正を試みました。残念ながら塗膜にクラックが入りました。

陥没が深いのと、ルーペで観察すると、すでに中心部分の塗膜が浮いているのが分かりましたので、一度は修正を断念しましたが、オーナーさんのご希望もあって修正を試みました。残念ながら塗膜にクラックが入りました。 機械としては未分解機だと思います。では、分解をしていきます。

機械としては未分解機だと思います。では、分解をしていきます。 駒数計が作動しない、とのお訴えがありました。復帰しない場合は駒数板を作動させるギヤの潤滑不足が原因ですが、今回は違いますね。見えますかね? ピンセット先のアイドルギヤの軸が折れています。

駒数計が作動しない、とのお訴えがありました。復帰しない場合は駒数板を作動させるギヤの潤滑不足が原因ですが、今回は違いますね。見えますかね? ピンセット先のアイドルギヤの軸が折れています。 このようになっています。このように軸が折れるケースは稀ですが、原因は、巻上げレバーユニットとダイカスト本体との取り付けが、慢性的に水平が出ない状態で、殆どの個体には地板の取付け部に高さ調整用のワッシャーが入れられていますが、水平を取り切れていない場合には、今回のように垂直に延びる軸の回転に無理が生じて、長期的に破壊に到ってしまいます。因みにこの個体には調整ワッシャーが入れられていませんでした。これは交換する以外にありません。

このようになっています。このように軸が折れるケースは稀ですが、原因は、巻上げレバーユニットとダイカスト本体との取り付けが、慢性的に水平が出ない状態で、殆どの個体には地板の取付け部に高さ調整用のワッシャーが入れられていますが、水平を取り切れていない場合には、今回のように垂直に延びる軸の回転に無理が生じて、長期的に破壊に到ってしまいます。因みにこの個体には調整ワッシャーが入れられていませんでした。これは交換する以外にありません。 その他、吊環の取り付けが緩んでグラグラしていますね。この部分には、緩みを防止するため、接着剤を塗布してネジ留めをされていますが、それが不完全だったか、大きなストレスを受けたのでしょう。

その他、吊環の取り付けが緩んでグラグラしていますね。この部分には、緩みを防止するため、接着剤を塗布してネジ留めをされていますが、それが不完全だったか、大きなストレスを受けたのでしょう。 洗浄をしたダイカスト本体に組立をしていきます。吊環は接着併用で取り付けいます。アイドラーギヤは良品と交換するしかありませんね。

洗浄をしたダイカスト本体に組立をしていきます。吊環は接着併用で取り付けいます。アイドラーギヤは良品と交換するしかありませんね。 シャッターユニットを点検していますが、ちょっと変ですよ。テンションフリーの状態で、シャッター幕の回転が異常に重いです。これでは、シャッタースピードに影響しています。

シャッターユニットを点検していますが、ちょっと変ですよ。テンションフリーの状態で、シャッター幕の回転が異常に重いです。これでは、シャッタースピードに影響しています。 シャッターユニットは非常に良いですね。あまり使われてはいないと思います。完全に洗浄をしてあります。

シャッターユニットは非常に良いですね。あまり使われてはいないと思います。完全に洗浄をしてあります。 前板関係を見ます。防眩塗装にカビの発生が目立ちますね。このような個体は、長期に渡って放置されていた証拠です。

前板関係を見ます。防眩塗装にカビの発生が目立ちますね。このような個体は、長期に渡って放置されていた証拠です。 ファインダー像を確認すると、スクリーンに黒く点々と汚れがあります。これは、スクリーンの裏のプリズム面の汚れ(カビ)なのです。清掃出来れば良いのですが・・

ファインダー像を確認すると、スクリーンに黒く点々と汚れがあります。これは、スクリーンの裏のプリズム面の汚れ(カビ)なのです。清掃出来れば良いのですが・・ シャッター幕の作動が重い原因は、軸にありました。通常は無給油で動いている部分ですので、何が原因か? 洗浄で正常となっています。塗装部分のカビは拭いてもきれいにはなりませんので、別の方法で清掃してあります。

シャッター幕の作動が重い原因は、軸にありました。通常は無給油で動いている部分ですので、何が原因か? 洗浄で正常となっています。塗装部分のカビは拭いてもきれいにはなりませんので、別の方法で清掃してあります。 露出計ユニットとハーフミラーを点検します。Cdsとメーターは生きています。ハーフミラーですが、長期保管をされた個体の光学系はダメージが大きいです。殆ど素通しにめっきが飛んでしまったミラー。他のプリズムなどもコーティングは厳しい状態でした。

露出計ユニットとハーフミラーを点検します。Cdsとメーターは生きています。ハーフミラーですが、長期保管をされた個体の光学系はダメージが大きいです。殆ど素通しにめっきが飛んでしまったミラー。他のプリズムなどもコーティングは厳しい状態でした。 交換をする新品のミラーと並べてみます。純正のミラーも反射率については疑問の点があるのですが、それはまぁ良いとして。露出メーターの光学径路を清掃しておきます。

交換をする新品のミラーと並べてみます。純正のミラーも反射率については疑問の点があるのですが、それはまぁ良いとして。露出メーターの光学径路を清掃しておきます。 駒数計関連は組立の最後に付けるようにしています。よく、駒数板が曲がった個体に出会うことがあります。これは、作業に夢中になって、カメラを裏返しにして作業をすると、テーブルで駒数板を曲げてしまう危険性があるからです。駒数板の復帰不良の原因は、真鍮の小歯車の潤滑不良です。軸には注油は厳禁です。

駒数計関連は組立の最後に付けるようにしています。よく、駒数板が曲がった個体に出会うことがあります。これは、作業に夢中になって、カメラを裏返しにして作業をすると、テーブルで駒数板を曲げてしまう危険性があるからです。駒数板の復帰不良の原因は、真鍮の小歯車の潤滑不良です。軸には注油は厳禁です。 で、いつもお決まりのメカ完成の画像です。

で、いつもお決まりのメカ完成の画像です。 おっと忘れていました。この個体はタイマーボタンを無くして来たのでした。めっき前の真鍮素材を塗装します。

おっと忘れていました。この個体はタイマーボタンを無くして来たのでした。めっき前の真鍮素材を塗装します。 では、こんな風に作っておきました。

では、こんな風に作っておきました。 付属の38mmも典型的な放置レンズの状態ですね。経験的にすべてきれいに落とすことは出来ないと思います。まぁ、頑張って分解清掃をします。

付属の38mmも典型的な放置レンズの状態ですね。経験的にすべてきれいに落とすことは出来ないと思います。まぁ、頑張って分解清掃をします。 予定では、今日(6日)は、栃木県のツインリンクもてぎへ撮影に出かける予定でしたが、中止しましたのでFT(B)の仕上げをすることが出来ました。長期放置機でしたので、むずかしいところもありましたが、メンテナンス後は、立派なブラックモデルとなったと思います。

予定では、今日(6日)は、栃木県のツインリンクもてぎへ撮影に出かける予定でしたが、中止しましたのでFT(B)の仕上げをすることが出来ました。長期放置機でしたので、むずかしいところもありましたが、メンテナンス後は、立派なブラックモデルとなったと思います。

http://www6.ocn.ne.jp/~tomys800/

ご常連さんからハミルトンのミリタリーウォッチが来ました。リュウズの巻真が抜けてしまったとのこと。この時計はワンピースケースなので、巻真は前後でジョイントされているのでリュウズ側(後)は強く引っ張れば抜ける構造ですから問題ないのですが、前側も一緒に抜けています。と言うことは「オシドリ」が磨耗をしている可能性がありますね。まぁ、とりあえず機械を取り出しますが、ワンピースなので風防を絞って外します。セイコーのオープナーS-14では、丁度中間のサイズで使えませんのでこの工具を使います。しかし、文字盤と針の劣化が激しいです。

ご常連さんからハミルトンのミリタリーウォッチが来ました。リュウズの巻真が抜けてしまったとのこと。この時計はワンピースケースなので、巻真は前後でジョイントされているのでリュウズ側(後)は強く引っ張れば抜ける構造ですから問題ないのですが、前側も一緒に抜けています。と言うことは「オシドリ」が磨耗をしている可能性がありますね。まぁ、とりあえず機械を取り出しますが、ワンピースなので風防を絞って外します。セイコーのオープナーS-14では、丁度中間のサイズで使えませんのでこの工具を使います。しかし、文字盤と針の劣化が激しいです。

針は完全に表面が腐食しています。秒針はオリジナルでは無さそうです。このモデルは、523-8290 W10-6645-99で、イギリス陸軍のNATOで使われた個体のようです。↑はイギリス政府官給品。○にTは、夜光塗料に放射性物質のトリチウムが使用されている印だそうです。あまり触りたくないですね。

針は完全に表面が腐食しています。秒針はオリジナルでは無さそうです。このモデルは、523-8290 W10-6645-99で、イギリス陸軍のNATOで使われた個体のようです。↑はイギリス政府官給品。○にTは、夜光塗料に放射性物質のトリチウムが使用されている印だそうです。あまり触りたくないですね。

問題のオシドリと巻真(前)。それほど磨耗が進んでいるようにも見えませんけど、抜けたのは事実ですからね。どちらも新品部品の入手が出来ませんので再使用とするしか方法がありません。

問題のオシドリと巻真(前)。それほど磨耗が進んでいるようにも見えませんけど、抜けたのは事実ですからね。どちらも新品部品の入手が出来ませんので再使用とするしか方法がありません。

で、すべて分解洗浄しました。この機械は、ハミルトンでは「649」ですが、スイスのETA Cal.2750です。

で、すべて分解洗浄しました。この機械は、ハミルトンでは「649」ですが、スイスのETA Cal.2750です。

スペックは手巻きの17石で6振動です。香箱のフタの外周が削られていて組立で圧入をしても開いてしまいます。作動中に開いてしまうと地板と接触をして止まりの原因になります。少しずつ位置を変えて何とか止まるところを探します。しかし、なんで外周を削ったのだろう?? 意味が分かりません。

スペックは手巻きの17石で6振動です。香箱のフタの外周が削られていて組立で圧入をしても開いてしまいます。作動中に開いてしまうと地板と接触をして止まりの原因になります。少しずつ位置を変えて何とか止まるところを探します。しかし、なんで外周を削ったのだろう?? 意味が分かりません。

何度も分解を受けた機械で傷が多いです。ETAの機械は、ピンセット先の真鍮の部品でテンプの天輪を接触させて秒針停止をさせますが、すごく華奢な部品です。

何度も分解を受けた機械で傷が多いです。ETAの機械は、ピンセット先の真鍮の部品でテンプの天輪を接触させて秒針停止をさせますが、すごく華奢な部品です。

分解前の測定で片振りが6以上とありえない調整がされていました。そこで仮に調整をしておきましたが、組立後ではかなりデータが異なります。ゼンマイは一杯に巻かれていないので振りは小さめ。完全に油切れだったようです。これから片振りと歩度を調整して行きます。

分解前の測定で片振りが6以上とありえない調整がされていました。そこで仮に調整をしておきましたが、組立後ではかなりデータが異なります。ゼンマイは一杯に巻かれていないので振りは小さめ。完全に油切れだったようです。これから片振りと歩度を調整して行きます。

ほぼ調整を終えました。少しエージングをして様子を見ながら微調整を繰り返します。

ほぼ調整を終えました。少しエージングをして様子を見ながら微調整を繰り返します。 片振りの修正から試みてこんな感じですかね? 平置き(文字盤上)でも殆どデータは変化しませんので、天真の磨耗は少ないようですね。

片振りの修正から試みてこんな感じですかね? 平置き(文字盤上)でも殆どデータは変化しませんので、天真の磨耗は少ないようですね。 ケースも洗浄したおきます。一番下の数字は左側は個体番号で/右側は製造年1973年でしょうね。良く知らないけど・・

ケースも洗浄したおきます。一番下の数字は左側は個体番号で/右側は製造年1973年でしょうね。良く知らないけど・・ 詳しいサイトを見ると、バネ棒部分ははめ殺しとなっていますが、この個体ではバネ棒です。良く観察すると、シャフトを打ち込んだ痕が残っていますね。と言うことは、通常のバネ棒式に改造されたってことかな?? 事の真偽は分かりません。

詳しいサイトを見ると、バネ棒部分ははめ殺しとなっていますが、この個体ではバネ棒です。良く観察すると、シャフトを打ち込んだ痕が残っていますね。と言うことは、通常のバネ棒式に改造されたってことかな?? 事の真偽は分かりません。 完成した機械をケーシングします。巻真はジョイント式なので角度を合わせて繋げます。風防はテンションリング付きですが、非防水のドーム風防とあまり変わりませんね。

完成した機械をケーシングします。巻真はジョイント式なので角度を合わせて繋げます。風防はテンションリング付きですが、非防水のドーム風防とあまり変わりませんね。 ワンピースケースは防水性能を狙っているのでしょうけど、風防の構造やリュウズの防水を見ると、それほど意味はないように思います。セイコーの56系にもワンピースケースが多いですが、歩度調整が困難で、後期のモデルでは、一般的なツーピースケースになっていますね。まだ風防は圧入していません。この状態でゼンマイの巻き量や姿勢差の変化を見て、良好であれば風防を圧入して完成します。

ワンピースケースは防水性能を狙っているのでしょうけど、風防の構造やリュウズの防水を見ると、それほど意味はないように思います。セイコーの56系にもワンピースケースが多いですが、歩度調整が困難で、後期のモデルでは、一般的なツーピースケースになっていますね。まだ風防は圧入していません。この状態でゼンマイの巻き量や姿勢差の変化を見て、良好であれば風防を圧入して完成します。

http://www6.ocn.ne.jp/~tomys800/