2日(火)。今朝、toraブログにログインできないという事故があり、アップが遅れました

昨日の朝日朝刊文化欄に、週刊文春で「佐村河内守氏のゴーストライター問題」をすっぱ抜いたノンフィクション作家・神山典士氏が「”売れたら勝ち”自覚せよ」という論考をかいています。超訳すると

「今回、私の友人たちは一連の記事を読んで、『ゴーストライターがゴーストライティングの批判をしている』と思っていたはず 私はフリーランスの書き手になって四半世紀、50冊以上のゴーストライティングを手がけてきたからだ。もしその行為が罪ならば、裁かれるべきは佐村河内氏と新垣氏だけでなく、私を含めた少なくない出版界の書き手や編集者も同罪になるだろう

私はフリーランスの書き手になって四半世紀、50冊以上のゴーストライティングを手がけてきたからだ。もしその行為が罪ならば、裁かれるべきは佐村河内氏と新垣氏だけでなく、私を含めた少なくない出版界の書き手や編集者も同罪になるだろう 書店に行けば『経営者』『スポーツ選手』『芸能人』たちが著者となる書物は無数にある。読者にしても、彼らが一人で書いているとは思っていないはずだ。つまり出版界においてゴーストライティングは、今や一つのビジネスモデルなのだ。私には、新垣氏の『佐村河内ブランドでも自分の曲が多くの人に聞いてもらえるのは嬉しい』という言葉と気持ちは、よく理解できる

書店に行けば『経営者』『スポーツ選手』『芸能人』たちが著者となる書物は無数にある。読者にしても、彼らが一人で書いているとは思っていないはずだ。つまり出版界においてゴーストライティングは、今や一つのビジネスモデルなのだ。私には、新垣氏の『佐村河内ブランドでも自分の曲が多くの人に聞いてもらえるのは嬉しい』という言葉と気持ちは、よく理解できる 私は(自分がゴーストライティングした)書物が世に出る直前に、その著者に一言添える。『仮にこの書物が売れたとしても、売れたのはテーマであり、あなた自身ではない。それを誤解しないでください』と。残念ながら新垣氏は、そこまで佐村河内氏をコントロールできなかった

私は(自分がゴーストライティングした)書物が世に出る直前に、その著者に一言添える。『仮にこの書物が売れたとしても、売れたのはテーマであり、あなた自身ではない。それを誤解しないでください』と。残念ながら新垣氏は、そこまで佐村河内氏をコントロールできなかった 私の中にも出版界放送界音楽界あらゆる組織の中にも佐村河内なるものは存在し、『売れたら勝ち』と囁いている。私たちはそのことに無自覚であってはならない。そのことを改めて問いかける事件になったと私は思っている」

私の中にも出版界放送界音楽界あらゆる組織の中にも佐村河内なるものは存在し、『売れたら勝ち』と囁いている。私たちはそのことに無自覚であってはならない。そのことを改めて問いかける事件になったと私は思っている」

有名人のゴーストライティングが大きくクローズアップされたのは、1981年に山口百恵が21歳で芸能界を引退する際に出版された「蒼い時」ではなかったでしょうか あれは残間絵里子が山口百恵に「私があなたに代わって書くから『手記』を出版しませんか」と持ちかけて出版されたのだと記憶しています

あれは残間絵里子が山口百恵に「私があなたに代わって書くから『手記』を出版しませんか」と持ちかけて出版されたのだと記憶しています あの時には、山口百恵の名前とともに”裏方”の残間絵里子という一人の”プロデューサー”が表に出てきました

あの時には、山口百恵の名前とともに”裏方”の残間絵里子という一人の”プロデューサー”が表に出てきました

神山典士氏が主張している「『売れたら勝ち』を自覚せよ」という言葉は、まさに神山氏が投稿された「週刊文春」や「週刊新潮」などの週刊誌にこそ向けて言わなければならないと思うのですが、どんなものでしょうか

閑話休題

閑話休題

本を5冊買いました。1冊目は竹内靖雄著「経済思想の巨人たち」(新潮社文庫)です。消費税も上がったし、たまには経済のことも勉強しないとね

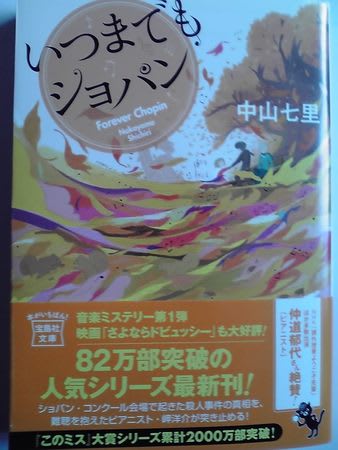

2冊目は中山七里著「いつまでもショパン」(宝島社文庫)です。「さよならドビュッシー」「おやすみラフマニノフ」の著者による久しぶりの音楽シリーズです

3冊目は三上延著「ビブリア古書堂の事件手帖5」(メディアワークス文庫)です。ご存知、人気の推理小説です

4、5冊目はジェフリー・アーチャー著「裁きの鐘は~クリフトン年代記第3部(上・下巻)」(新潮文庫)です。「時のみぞ知る」(2011年)、「死もまた我等なり」(2012年)に次ぐシリーズ第3弾です

いずれも、このブログでご紹介していきます