4日(木・休).わが家に来てから今日で946日目を迎え,北朝鮮の核・ミサイルをめぐり,対立する米朝が対話の機会を探り始めた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

対立と対話は一字違い 両方から「対」を外して「立ち話」で決着つかない? ムリだな

昨日,夕食に「鶏のトマト煮」と「生野菜とアボガドのサラダ」をつくりました 「鶏の~」は2度目ですが,上手に出来ました

「鶏の~」は2度目ですが,上手に出来ました

昨日から,第一生命保険日比谷本社1階ロビーで「第一生命グループ プレゼンツ 国際モーツアルテウム財団コレクション展・コンサート」が始まりました 今年で3回目とのことですが,今回の”売り”はモーツアルトが実際に弾いていたヴァイオリンによるコンサートが開かれることです

今年で3回目とのことですが,今回の”売り”はモーツアルトが実際に弾いていたヴァイオリンによるコンサートが開かれることです コンサートは午前11時から,午後3時から,午後6時からの3回ですが,このうち3時からの部は「チャイルド・ヴァイオリン・プログラム」で,モーツアルトが幼少期に弾いていたヴァイオリンによる演奏です

コンサートは午前11時から,午後3時から,午後6時からの3回ですが,このうち3時からの部は「チャイルド・ヴァイオリン・プログラム」で,モーツアルトが幼少期に弾いていたヴァイオリンによる演奏です

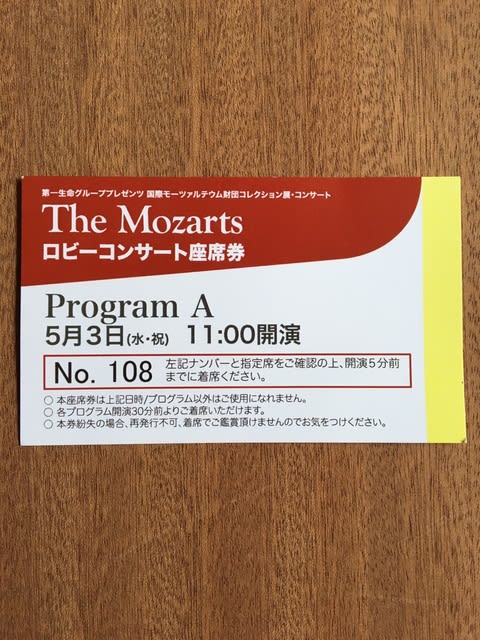

ロビーの開場が午前9時半,1回目のコンサートの開演が11時なので,10時10分頃に現地に着いたのですが,すでにコンサートの席番号入り座席券が配られており,私は108番でした 椅子席は前方のブロックと後方のブロックに分かれており,自席は後方ブロック最前列の右通路側席でした.こういうの結構ツイテます

椅子席は前方のブロックと後方のブロックに分かれており,自席は後方ブロック最前列の右通路側席でした.こういうの結構ツイテます 普段の心掛けがいいからでしょうねきっとそうだ

普段の心掛けがいいからでしょうねきっとそうだ

開演30分前までは席に座れないというので,先にロビー奧のギャラリーで開かれている「国際モーツアルテウム財団コレクション展」を見学することにしました 入口では展示品のカタログ(4ページ)が配られていました.配慮が行き届いていて嬉しいですね

入口では展示品のカタログ(4ページ)が配られていました.配慮が行き届いていて嬉しいですね こういう細かい配慮を含めて本当の「メセナ」と言うのでしょう

こういう細かい配慮を含めて本当の「メセナ」と言うのでしょう

展示品では,「キラキラ星変奏曲」として知られるK.265の自筆譜をはじめ,モーツアルトや姉ナンネルの肖像画などが飾られています モーツアルトの自筆譜を見て驚くのはとても綺麗だということです.修正の痕跡がありません

モーツアルトの自筆譜を見て驚くのはとても綺麗だということです.修正の痕跡がありません 天才の証明と言われる所以でしょう

天才の証明と言われる所以でしょう

これらの資料は以前,同財団のコレクション展で見たことがあるのですが,今回初めて見て感慨深かったのは,モーツアルトの未亡人コンスタンツェの再婚相手であるゲオルク・ニコラウス・ニッセンが書いた「モーツアルト伝」の初版本です これは1828年に出版されたモーツアルトの本格的な伝記です

これは1828年に出版されたモーツアルトの本格的な伝記です 古めかしい本なので,保存が大変だろうと想像します

古めかしい本なので,保存が大変だろうと想像します

開演時間になり,コンサートが始まります.モーツアルテウム管弦楽団ソロ・コンサートマスター,フランク・シュタートラーが,モーツアルトが弾いていたヴァイオリンを持って登場します このヴァイオリンはモーツアルトがザルツブルクの宮廷楽団でコンサートマスターを務めていた頃に弾いていたヴァイオリンで,1780年11月(24歳)まで使用していた楽器です

このヴァイオリンはモーツアルトがザルツブルクの宮廷楽団でコンサートマスターを務めていた頃に弾いていたヴァイオリンで,1780年11月(24歳)まで使用していた楽器です モーツアルトは故郷にヴァイオリンを残して旅立ったので,姉のナンネルが1820年まで所有することになりました.その後多くの人の手を経て,1896年2月にモーツアルテウム財団に渡り現在に至っています

モーツアルトは故郷にヴァイオリンを残して旅立ったので,姉のナンネルが1820年まで所有することになりました.その後多くの人の手を経て,1896年2月にモーツアルテウム財団に渡り現在に至っています ピアノ演奏はパリ国立高等音楽院を一等賞を得て卒業しパリを拠点に活躍する菅野潤です.演奏する楽器はモーツアルトの時代のワルター製フォルテピアノのレプリカです

ピアノ演奏はパリ国立高等音楽院を一等賞を得て卒業しパリを拠点に活躍する菅野潤です.演奏する楽器はモーツアルトの時代のワルター製フォルテピアノのレプリカです

最初に,モーツアルトが1778年にマンハイムで作曲した「ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調K.302」が演奏されました 2つの楽章から成る曲ですが,この曲の特徴は,初期の頃のヴァイオリン・ソナタが「ヴァイオリン・オブリガード付きピアノ・ソナタ」,つまり ヴァイオリンはあくまでピアノの伴奏の位置づけにあったのに対し,ヴァイオリンとピアノが対等に扱われていることです

2つの楽章から成る曲ですが,この曲の特徴は,初期の頃のヴァイオリン・ソナタが「ヴァイオリン・オブリガード付きピアノ・ソナタ」,つまり ヴァイオリンはあくまでピアノの伴奏の位置づけにあったのに対し,ヴァイオリンとピアノが対等に扱われていることです ガット弦特有の優しい音色がロビーを満たします

ガット弦特有の優しい音色がロビーを満たします 「モーツアルトはこういう音色で自分の作品を演奏していたんだな」と 感慨深いものがありました

「モーツアルトはこういう音色で自分の作品を演奏していたんだな」と 感慨深いものがありました

2曲目は,フォルテピアノの独奏で「クラヴィーア・ソナタ イ長調K.331”トルコ行進曲付き”」が演奏されました これも当時の楽器を再生したものなので,柔らかい響きが心地よく響きました

これも当時の楽器を再生したものなので,柔らかい響きが心地よく響きました ただし,この楽器は速いパッセージがあまり得意ではないようです

ただし,この楽器は速いパッセージがあまり得意ではないようです

3曲目は,再びヴァイオリンが加わって,1778年にマンハイムで作曲された「ヴァイオリン・ソナタ ハ長調K.296」が演奏されました 3つの楽章から成る曲ですが,この日演奏するヴァイオリンで作曲されたと考えられているそうです

3つの楽章から成る曲ですが,この日演奏するヴァイオリンで作曲されたと考えられているそうです

この曲も,ガット弦特有の優しく美しい音色が心地よく,モーツアルトの生きていた約250年前に思いを馳せながら聴きました

演奏後,来日中のモーツアルト財団の方が,モーツアルトのヴァイオリンを近くで見せてくれました

会場に着く前は,ほんの30分程度のロビーコンサートだろうと簡単に考えていたのですが,途中で財団側の説明や演奏者へのインタビュー等もあったので,1時間半近くかかりました お客さんも200数十名は来場し,後から来た人は立って聴いていました

お客さんも200数十名は来場し,後から来た人は立って聴いていました これからこのロビー・コンサートを聴こうと思う方は,相当の混雑が予想されますので,開演の1時間前くらいには現地に赴いて,まず座席券を入手することをお勧めします

これからこのロビー・コンサートを聴こうと思う方は,相当の混雑が予想されますので,開演の1時間前くらいには現地に赴いて,まず座席券を入手することをお勧めします

いよいよ,今年もその季節がやってきました 今日から3日間 東京国際フォーラムを中心に「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017」が開催されます

今日から3日間 東京国際フォーラムを中心に「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2017」が開催されます 私は第2回目の2006年から11年連続で5月の3連休はこの音楽祭に通ってきましたが,今年は17公演聴きます

私は第2回目の2006年から11年連続で5月の3連休はこの音楽祭に通ってきましたが,今年は17公演聴きます 4日=5公演,5日=5公演,6日=7公演です

4日=5公演,5日=5公演,6日=7公演です

各コンサートの模様はブログにアップしていきますが,何しろ1日5ないし7公演なので,1本のブログにすべてを盛り込んでアップするのは窮屈だと思っています したがって,1日2回に分けてアップすることになるかと思いますのでご留意ください

したがって,1日2回に分けてアップすることになるかと思いますのでご留意ください

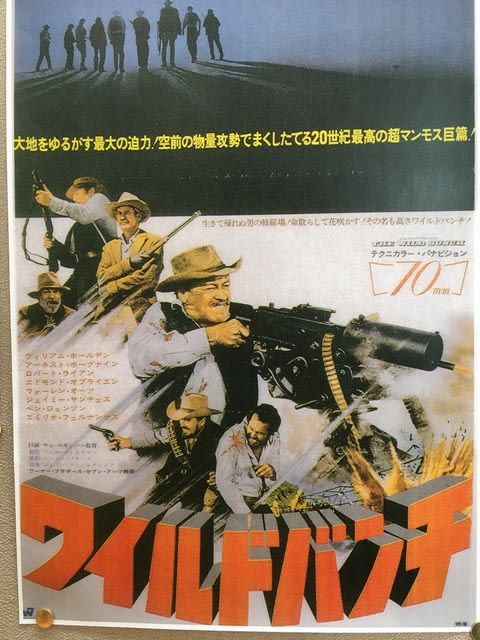

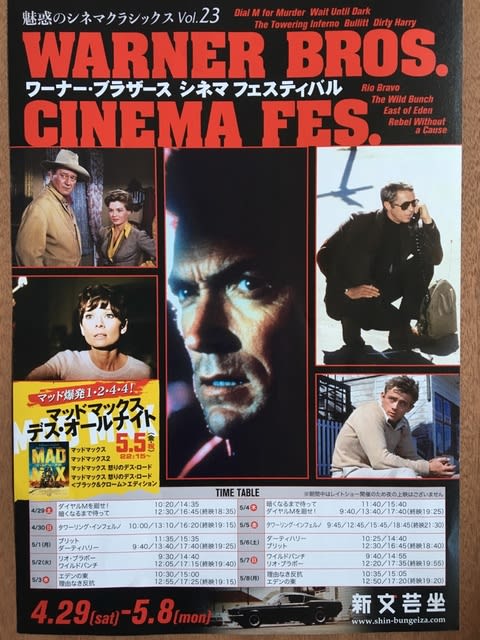

チャンスの味方はかつて拳銃の使い手ながら酒で身持ちを崩したデュード(ディーン・マーティン),足が不自由な老人スタンピー(ウォルター・ブレナン),そして途中から仲間に加わった拳銃の名手コロラド(リッキー・ネルソン)だけ

チャンスの味方はかつて拳銃の使い手ながら酒で身持ちを崩したデュード(ディーン・マーティン),足が不自由な老人スタンピー(ウォルター・ブレナン),そして途中から仲間に加わった拳銃の名手コロラド(リッキー・ネルソン)だけ

100人以上の軍隊を相手に5人は死闘を繰り広げる

100人以上の軍隊を相手に5人は死闘を繰り広げる

この当時,機関銃も発明されていたのですね

この当時,機関銃も発明されていたのですね

カードは相当使い込んでいて 角が擦り減っているので 「もう限界かも

カードは相当使い込んでいて 角が擦り減っているので 「もう限界かも 航空機が飛行中に異常事態が発生すると,機長が管制塔に「メーデー,メーデー」と叫びますが,私にとっては 5月のしょっぱなから とんだ「メーデー」でした

航空機が飛行中に異常事態が発生すると,機長が管制塔に「メーデー,メーデー」と叫びますが,私にとっては 5月のしょっぱなから とんだ「メーデー」でした

芥川は次のように述べます

芥川は次のように述べます 演奏が終わるや否や大きな拍手をしたりブラボーを叫ぶ常識外れの輩にこそ この本を読んで欲しいと思います

演奏が終わるや否や大きな拍手をしたりブラボーを叫ぶ常識外れの輩にこそ この本を読んで欲しいと思います たとえば,メンゲルベルクはベートーヴェンの「第5交響曲」の冒頭,5小節のモチーフを,トスカニーニの何倍もの時間をかけて演奏するのである

たとえば,メンゲルベルクはベートーヴェンの「第5交響曲」の冒頭,5小節のモチーフを,トスカニーニの何倍もの時間をかけて演奏するのである

例を挙げれば「ヴァイオリンの弓を短く上下させるトレモロと指で弦をはじくピチカートを初めて採用したのはモンテヴェルディであった」とか,「クレッシェンドやデクレッシェンドはラモーが初めて取り入れた」とかいったトリビアです

例を挙げれば「ヴァイオリンの弓を短く上下させるトレモロと指で弦をはじくピチカートを初めて採用したのはモンテヴェルディであった」とか,「クレッシェンドやデクレッシェンドはラモーが初めて取り入れた」とかいったトリビアです

と思いました

と思いました 4つの楽章から成りますが,例えば第3楽章「メヌエット」を聴くと,モーツアルトはこれほどしつこく繰り返しをするだろうか,という疑問が生じてきます

4つの楽章から成りますが,例えば第3楽章「メヌエット」を聴くと,モーツアルトはこれほどしつこく繰り返しをするだろうか,という疑問が生じてきます