11日(木).最近 テレビのニュースを見ていて とことん呆れたのは,8日の衆院予算委員会で,安倍首相が憲法改正の見解を聞かれて「読売新聞を熟読して」などと述べていたことです 当人は「自民党総裁として言った」と述べているようですが,当該の読売新聞には「首相インタビュー」と大見出しで書いてあるとのこと

当人は「自民党総裁として言った」と述べているようですが,当該の読売新聞には「首相インタビュー」と大見出しで書いてあるとのこと 国家の将来を左右する最も大事な問題に対する首相の見解が なぜ読売新聞に出ていて,国会で説明されないのか,誰がどう考えたって大きな疑問です

国家の将来を左右する最も大事な問題に対する首相の見解が なぜ読売新聞に出ていて,国会で説明されないのか,誰がどう考えたって大きな疑問です このニュースを聞いた時に頭をかすめたのは,数年前に読者数1,000万部を標ぼうしていた読売新聞社のナベツネ会長の顔でした

このニュースを聞いた時に頭をかすめたのは,数年前に読者数1,000万部を標ぼうしていた読売新聞社のナベツネ会長の顔でした 読売新聞は安倍首相のプロパガンダの手段なのか? のようなもの,か? 個人的には,新聞にはそれぞれ異なる主張がある方が民主主義社会にとっては良いことだと思いますが,一国の首相が特定の新聞を取り上げて「熟読するよう」促すのはいかがなものか

読売新聞は安倍首相のプロパガンダの手段なのか? のようなもの,か? 個人的には,新聞にはそれぞれ異なる主張がある方が民主主義社会にとっては良いことだと思いますが,一国の首相が特定の新聞を取り上げて「熟読するよう」促すのはいかがなものか

ということで,わが家に来てから今日で953日目を迎え,トランプ米大統領が連邦捜査局(FBI)のコミ―長官を解任したというニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプとロシアとの関係を捜査するFBI長官を解任する理由の解明は朝刊ネタだな

昨日,夕食に「豚バラ,甘酢ネギ胡麻だれ」「生野菜とツナのサラダ」「エノキダケと野菜とベーコンのスープ」を作りました ご飯がご飯がすすむ君です

ご飯がご飯がすすむ君です

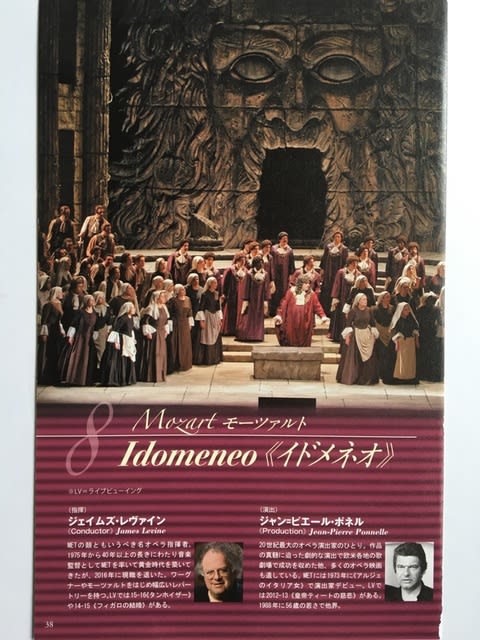

昨日,新宿ピカデリーでMETライブビューイング,モーツアルト「イドメネオ」を観ました これは今年3月25日に米メトロポリタン歌劇場で上演された公演のライブ録画映像です

これは今年3月25日に米メトロポリタン歌劇場で上演された公演のライブ録画映像です 出演は,イドメネオ=マシュー・ポレンザーニ(テノール),エレットラ=エルザ・ヴァン・デン・ヒ―ヴァ―(ソプラノ),イダマンテ=アリス・クート(メゾソプラノ),イリア=ネイディーン・シエラ(ソプラノ)です

出演は,イドメネオ=マシュー・ポレンザーニ(テノール),エレットラ=エルザ・ヴァン・デン・ヒ―ヴァ―(ソプラノ),イダマンテ=アリス・クート(メゾソプラノ),イリア=ネイディーン・シエラ(ソプラノ)です 指揮はジェイムズ・レヴァイン,管弦楽はメトロポリタン歌劇場管弦楽団,演出はジャン=ピエール・ポネルです

指揮はジェイムズ・レヴァイン,管弦楽はメトロポリタン歌劇場管弦楽団,演出はジャン=ピエール・ポネルです

舞台はトロイア戦争終結後のギリシャのクレタ島.戦争に出陣した国王イドメネオは,帰路の海で嵐に巻き込まれ,命と引き換えに,上陸して初めて出会った人間を生贄に捧げると海神ネプチューンに約束する クレタ島に帰り着いたイドメネオが最初に出会ったのは,あろうことか息子のイダマンテだった

クレタ島に帰り着いたイドメネオが最初に出会ったのは,あろうことか息子のイダマンテだった イダマンテは捕虜となっているトロイの王女イリヤと愛し合っている.一方,イダマンテを愛するアルゴスの女王エレットラは面白くない.イドメネオはイダマンテをエレットラとともに亡命させようとするが,イドメネオの裏切りに激怒した海神は怪物を送り込む.次々と襲う天災にイドメネオは窮地に立たされる

イダマンテは捕虜となっているトロイの王女イリヤと愛し合っている.一方,イダマンテを愛するアルゴスの女王エレットラは面白くない.イドメネオはイダマンテをエレットラとともに亡命させようとするが,イドメネオの裏切りに激怒した海神は怪物を送り込む.次々と襲う天災にイドメネオは窮地に立たされる 人々を救うためイドメネオは息子イダマンテを生贄にするしかないと決断し剣を振り上げるが,イリヤが駆け込んできて自分が生贄になると訴える.その時,海神の声が轟き,イドメネオの退位と,新しい王としてイダマンテの即位,そしてイダマンテとイリヤの結婚を勧告する

人々を救うためイドメネオは息子イダマンテを生贄にするしかないと決断し剣を振り上げるが,イリヤが駆け込んできて自分が生贄になると訴える.その時,海神の声が轟き,イドメネオの退位と,新しい王としてイダマンテの即位,そしてイダマンテとイリヤの結婚を勧告する 人々が喜びに沸く中,エレットラだけが怒りのあまり失神してしまう

人々が喜びに沸く中,エレットラだけが怒りのあまり失神してしまう

ジャン・ピエール・ポネル(1988年没)の演出は極めてオーソドックスです.オペラ・セリア(シリアスなオペラのこと.ギリシャ神話や英雄などを題材とした格調高いイタリア・オペラ)ではオーソドックスなのが一番です METが初めて「イドメネオ」を上演したのは今から35年前の1982年,その時タイトルロールを歌ったのはルチアーノ・パバロッティ,指揮はジェイムズ・レヴァインとのことです

METが初めて「イドメネオ」を上演したのは今から35年前の1982年,その時タイトルロールを歌ったのはルチアーノ・パバロッティ,指揮はジェイムズ・レヴァインとのことです

この映像を観て,あらためて気が付いたのは,全3幕とも,最初に歌うのはトロイの王女イリヤだということです その意味では,モーツアルトはイリヤに重要な役割を与えていると思います

その意味では,モーツアルトはイリヤに重要な役割を与えていると思います そのイリヤを歌ったネイディーン・シエラはフロリダ出身の若いソプラノですが,第1幕冒頭の長いアリアをはじめ,よく伸びる美しい声で,歌唱力抜群でした.これからの活躍が楽しみな歌手です

そのイリヤを歌ったネイディーン・シエラはフロリダ出身の若いソプラノですが,第1幕冒頭の長いアリアをはじめ,よく伸びる美しい声で,歌唱力抜群でした.これからの活躍が楽しみな歌手です

その恋敵エレットラを歌ったエルザ・ヴァン・デン・ヒ―ヴァ―は南アフリカ出身のソプラノですが,2012年のMETライブ「マリア・ストゥアルダ」でエリザベスを歌い,圧倒的な存在感を示したことが思い出されます この「イドメネオ」でも,ドラマティックな歌声で聴衆の圧倒的な共感と支持を得ました

この「イドメネオ」でも,ドラマティックな歌声で聴衆の圧倒的な共感と支持を得ました

イドメネオを歌ったマシュー・ポレンザーニはMETの看板テノールの一人ですが,ソフトな美声で悩める主人公を歌い演じました

イダマンテを歌ったアリス・クートは今回も得意のズボン役(女性が男性の役割で歌う)として登場し,理由も分からず父親から拒否される息子の苦悩を見事に歌い演じました

「イドメネオ」は正味3時間くらいの歌劇ですが,今回のMETライブはトータルで4時間25分もかかっています その理由は,通常の上映における休憩時間(10分✖2回)と歌手へのインタビューに加え,今シーズンはMETリンカーンセンター移転50周年記念ドキュメンタリーの一部が紹介されているからです

その理由は,通常の上映における休憩時間(10分✖2回)と歌手へのインタビューに加え,今シーズンはMETリンカーンセンター移転50周年記念ドキュメンタリーの一部が紹介されているからです 今回は,METを中心に一世を風靡したジェシー・ノーマンやキャスリーン・バトルの歌唱指導をするレヴァインの姿が紹介されています

今回は,METを中心に一世を風靡したジェシー・ノーマンやキャスリーン・バトルの歌唱指導をするレヴァインの姿が紹介されています レヴァインはピアノを弾きながら歌手に歌わせ,歌手と対話しつつ褒めながら改善を求める方法を取っています

レヴァインはピアノを弾きながら歌手に歌わせ,歌手と対話しつつ褒めながら改善を求める方法を取っています メトロポリタン歌劇場管弦楽団のアソシエイト・コンサートマスターの女性二人が,インタビューに応えて「レヴァインはオーケストラよりも歌手に寄り添って指揮をしている」と語っていますが,ノーマンとバトルのレッスン映像を観るとよく理解できます

メトロポリタン歌劇場管弦楽団のアソシエイト・コンサートマスターの女性二人が,インタビューに応えて「レヴァインはオーケストラよりも歌手に寄り添って指揮をしている」と語っていますが,ノーマンとバトルのレッスン映像を観るとよく理解できます METの看板歌手たちが,手放しでレヴァインを褒めたたえるのも無理のないことだと分かります

METの看板歌手たちが,手放しでレヴァインを褒めたたえるのも無理のないことだと分かります

「METライブビューイング2016-17」も残すところチャイコフスキー「エフゲニー・オネーギン」とリヒャルト・シュトラウス「ばらの騎士」のみとなりましたが,この度,来シーズンのラインナップが以下のように決定しました

個人的に一番嬉しいのは第1作にベッリーニ「ノルマ」がリストアップされていることです あとは,モーツアルトの「魔笛」と「コジ・ファン・トゥッテ」,プッチーニの「トスカ」と「ラ・ボエーム」の各2曲が,いわゆる”名曲路線”といったところです

あとは,モーツアルトの「魔笛」と「コジ・ファン・トゥッテ」,プッチーニの「トスカ」と「ラ・ボエーム」の各2曲が,いわゆる”名曲路線”といったところです あまり上演される機会がないヴェルディの「ルイザ・ミラー」と,ロッシーニの「セミラーミデ」が入っているのも嬉しいところです

あまり上演される機会がないヴェルディの「ルイザ・ミラー」と,ロッシーニの「セミラーミデ」が入っているのも嬉しいところです

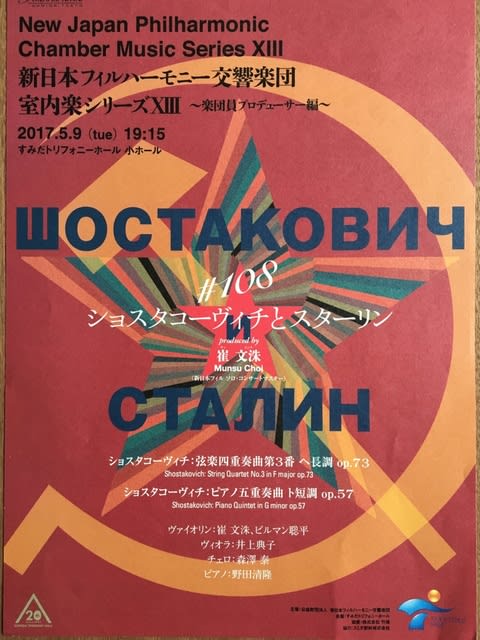

チェ氏は1988年ソヴィエト政府奨学金を受けてモスクワ音楽院に留学し,首席で卒業後 同大学大学院を経て97年に帰国しています

チェ氏は1988年ソヴィエト政府奨学金を受けてモスクワ音楽院に留学し,首席で卒業後 同大学大学院を経て97年に帰国しています

ピアノによりドラマティックに開始される第1楽章は,中盤から繊細さが際立つようになります

ピアノによりドラマティックに開始される第1楽章は,中盤から繊細さが際立つようになります 続く第2楽章は神秘的な雰囲気です

続く第2楽章は神秘的な雰囲気です 「いったいどこまでが建前で どこからが本音なのか?」と訊きたいくらいです

「いったいどこまでが建前で どこからが本音なのか?」と訊きたいくらいです

オーケストラが陰にされるくらいでちょうどいい.これが作曲家の真意か.『新しい第九』を聴いた

オーケストラが陰にされるくらいでちょうどいい.これが作曲家の真意か.『新しい第九』を聴いた

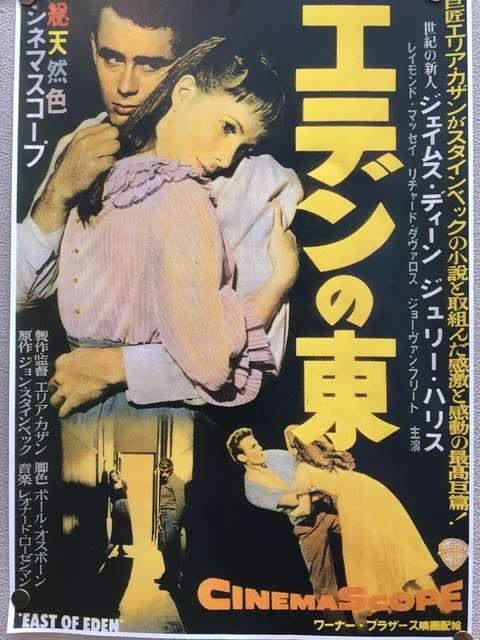

バズはアクシデントにより脱出に失敗し死亡する

バズはアクシデントにより脱出に失敗し死亡する 大きな責任を感じたジムは両親に事実を打ち明けた上で,警察に自首しようとするが,両親は黙っているように説得する.バズの手下はジムが警察に事件のことを密告したのではないかと考え,口止めすべく彼を探し求める

大きな責任を感じたジムは両親に事実を打ち明けた上で,警察に自首しようとするが,両親は黙っているように説得する.バズの手下はジムが警察に事件のことを密告したのではないかと考え,口止めすべく彼を探し求める

父親が事業で大きな損失を被ったことから,キャルは窮地を救うべく母親から借金し豆の先物取引で大金を手にし,父親の誕生祝に渡す

父親が事業で大きな損失を被ったことから,キャルは窮地を救うべく母親から借金し豆の先物取引で大金を手にし,父親の誕生祝に渡す

これからも1日も休まず毎日アップして参りますので,モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも1日も休まず毎日アップして参りますので,モコタロともどもよろしくお願いいたします 85年の日本シリーズで西武球場において吉田監督の日本一の胴上げを目の前で見た一人として,また六甲おろし(正式には『阪神タイガースの歌』)を暗唱できる私としては 嬉しさに心躍る毎日を送らせていただいております

85年の日本シリーズで西武球場において吉田監督の日本一の胴上げを目の前で見た一人として,また六甲おろし(正式には『阪神タイガースの歌』)を暗唱できる私としては 嬉しさに心躍る毎日を送らせていただいております

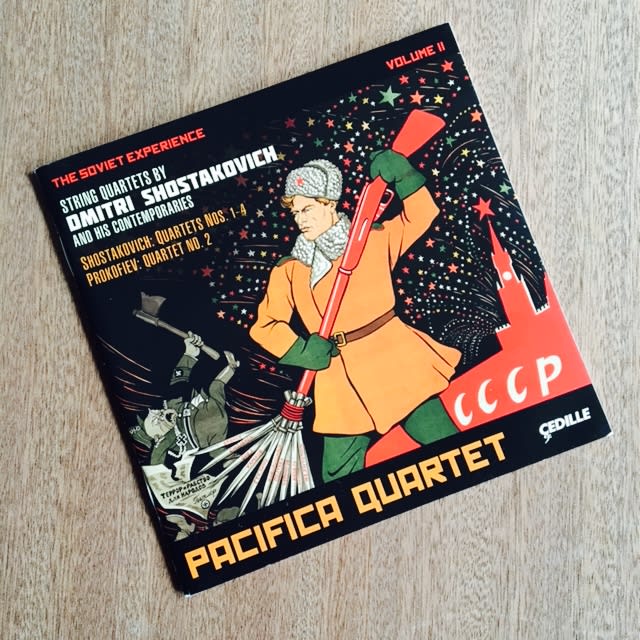

1966年録音のCDと2012年録音のものと2種類あったのですが,新しい録音の方を選びました

1966年録音のCDと2012年録音のものと2種類あったのですが,新しい録音の方を選びました

ジルベールの指揮はキビキビしていて好感が持てます.堂々たる演奏でした

ジルベールの指揮はキビキビしていて好感が持てます.堂々たる演奏でした

金管楽器と打楽器が大活躍するところは大衆受けするでしょう

金管楽器と打楽器が大活躍するところは大衆受けするでしょう リスはいつものようにダイナミックな指揮でロシアのオケの底力を見せつけました

リスはいつものようにダイナミックな指揮でロシアのオケの底力を見せつけました

」と言いたいです

」と言いたいです

ベレゾフスキーが「そんなに近くに椅子を置いたら身体がくっついてピアノが弾きにくくなるよ(そうでなくても”席取り”なんだから)もっと離してくれない?」とでも言い,ギンジンが「そんなことないと思うけどな.まあいいや離すよ

ベレゾフスキーが「そんなに近くに椅子を置いたら身体がくっついてピアノが弾きにくくなるよ(そうでなくても”席取り”なんだから)もっと離してくれない?」とでも言い,ギンジンが「そんなことないと思うけどな.まあいいや離すよ 商売道具を忘れてくるなんて,どうなのよ?

商売道具を忘れてくるなんて,どうなのよ?

聴いた感じでは,この日聴いた曲のうち最もブラームスらしい曲想だと思いました

聴いた感じでは,この日聴いた曲のうち最もブラームスらしい曲想だと思いました

それだけならここに書くまでもないのですが,「ロマンス」の演奏が終わると,なぜか席を立って最前列の通路を右方向に横切ったうえ,後方の席(たぶん通路側席)に移っていったのです

それだけならここに書くまでもないのですが,「ロマンス」の演奏が終わると,なぜか席を立って最前列の通路を右方向に横切ったうえ,後方の席(たぶん通路側席)に移っていったのです

どこから声がするのか,分かりません.それにしてもだれも注意をする様子がありません

どこから声がするのか,分かりません.それにしてもだれも注意をする様子がありません

これは例年のことです

これは例年のことです

この人 凄い人です

この人 凄い人です