"祈りの効果"

「祈り」とは信仰の基本的な行為のひとつとして習慣化されています。宗教、宗派によってその様式は様々ですが、私たちは祈りに自分の思いを込め、神と対話するのです。

しかし、「祈り」は神との対話以外にも日常的に行われています。

- 願望:「~が欲しいのでお願い!」「~でありますように…」

- 感謝:「~してくれてありがとう」

- 妬み:誰かの不幸を願うことがあるかもしれません

皆さんも心の中で祈った事があると思います。神、宗教に関わらず、祈りとは私たちの生活に密着し、常に心の中に存在しています。

では、祈りには具体的にどのような効果があり、私たちの心にどのような作用をもたらしているのでしょうか?

ここでは、「祈り」について、日常生活の中での具体的な効果をご紹介していきます。

読み終えた頃には、祈りの効果を理解し、それを自分のため、人のために使うイメージがついていると思います。

祈りの効果について

祈りというと神社、教会、お寺などで、神や仏に祈る事を思いつく人が多いかもしれません。

しかし、ここでの祈りは一つの宗教を対象にしたものではなく、祈る行為についての効果となります。どんな神、創造主に対してでも、どんなものに対しての祈りでも構いません。

祈りの潜在意識の働き

科学的に考えて祈りという行為に意味があるのでしょうか?

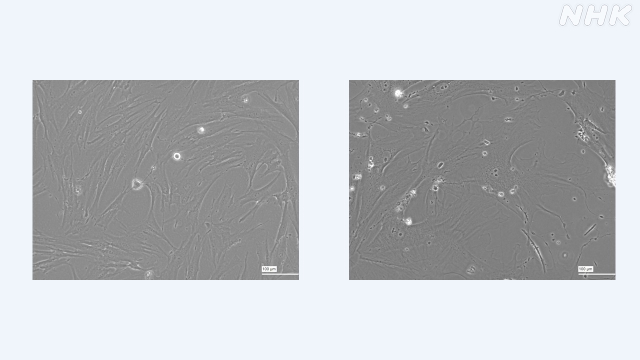

目に見えない部分ではありますので自覚することは難しいと思いますが、医学的な実験も行われています。

「プラシーボ効果」という言葉を聞いた事がありますか?

これは医者が効果の実証されていない薬を患者に特効薬と言って投与すると本当に病気が治ってしまうという現象です。こちらはアメリカの政府機関FDA(Food Drug Association)で50%の人に何らかの効果があると発表されています。

このことから、人間の体には精神的な回復要素が備わっていると考えられています。

また祈りに関して次のような実験も行われています。

心臓病の専門医ランドルフ・バード氏が行った実験ですが、心臓病の患者を対象に患者には知らせず、祈ってもらった人と普通に入院していた患者では祈ってもらった患者は普通の入院患者より症状の改善がよく、治療の度合いが軽くなったそうです。

こちらはその距離に関係なく効果があったということです。

これは科学的に祈りの効果を証明するものではありませんが、事実として祈りが体に及ぼす影響を実証しています。

祈りの効果とは、自分自身の潜在意識の働きのことだと考えられています。この潜在意識を自分でコントロールする事ができれば、祈りの効果を通常の生活レベルで活用する事ができます。それができれば、あなたの可能性も広げていく事ができるかもしれません。

指示型と非指示型

祈りは2種類に分類できます。

一つは

- 「神格化されたものに対して何かの実現を願うこと」

神社などで「〇〇祈願」と言われるものや、「願掛け」といったものです。こちらは自分の望む結果を指定して祈ることで「指示型」の祈りとなります。

もうひとつは

- 「創造主に感謝を宣べること」

具体的に結果を望むものではなく、万物の創造主にお任せし、その意思に感謝を宣べることで「非指示型」となります。

アメリカの実験機関スピンドリフトの実験では、非指示型の方が指示型より2倍以上の効果があると発表されています。

このように、祈りに関しての科学的な関心も高く、様々な研究、実験が行われています。

祈りの効果も実証されていて、私たちの潜在意識や精神の働きに大きな影響を与えている事がわかってきています。

「舞は祈りそのもの」舞の道 観音舞はこちら

では、この祈りの効果をどのようにして取り入れたらよいのでしょうか?

祈りの具体的な6つの効果

ここからは祈りの効果を6つに分けて、具体的に日常生活に落とし込んで紹介します。

- 朝の祈りは1日の気分を上げる

- 作業をスタートする前の祈りは集中力UP

- 祈ることでインスピレーションを掻き立てる

- 自分の悩みが解消されやすくなる

- シンクロニシティが起こりやすくなる

- 幸福感に満たされた毎日が送れる

詳しくみていきましょう。

朝の祈りは1日の気分を上げる

一人一人朝起きてからのルーティンがあると思います。朝はもちろん1日の始まりです。寝起きの眠気や前日までの疲れ、嫌なことをひきづることはその日1日を台無しにしてしまうかもしれません。

まずは朝のひとときに瞑想や祈りの時間を作ってみましょう。ネガティヴな感情は朝のうちにリセットして穏やかな心で1日を始めましょう。

作業をスタートする前の祈りは集中力UP

仕事や勉強を始める前に祈りの時間を取り入れましょう。集中力が上がり、パフォーマンスアップにつながります。

例えば、調理師が料理を作る前に食べる人の笑顔をイメージして調理するのといきなり調理に取り掛かるのでは、同じ手順で調理してもその味には違いが出るそうです。

また、プロスポーツ選手でも競技前にイメージトレーニングを取り入れているところをみる事がありますよね。祈りで良い結果をイメージすることで、自分のパフォーマンスを上げる事ができるのです。

祈ることでインスピレーションを掻き立てる

作業に入る前に祈りを行うと、集中力だけでなく、インスピレーションの向上にもつながります。

これは脳科学の世界でも証明されている「網様体賦活系(もうようたいふかっけい)の働きによるものです。私たちの脳は見たり、聞いたりした情報を取捨選択して必要な情報だけを選んでいるのです。作業前にその内容に対して意識を高めることで、得られる情報の量や質を高める事ができます。

特に閃きが必要な企画などの仕事や、授業科目などの前には祈りを行い、意識を高めておきましょう。

自分の悩みが解消されやすくなる

祈りは、自分の中にある物事に優先順位をつけてくれます。

祈りの対象を人の悩むことに向けてみましょう。自分の悩みは小さなことに感じることができるはずです。祈りは、本当に優先すべきことに気づかせてくれるでしょう。

シンクロニシティが起こりやすくなる

シンクロニシティとは、因果関係のない複数の出来事が離れた場所で同時に起こる原理で、心理学者のユングが提唱した概念です。これは「物理的に離れていても、意識は集合的無意識によって交流している」という考え方になります。

皆さんも、誰かに電話をかけようとしたら相手からかかってきた…などということがあると思います。自分の事だけを考えていると孤独を感じやすくなりますが、たとえ自宅で一人だったとしても、祈ることによって人とのつながりを意識する事ができるはずです。

幸福感に満たされた毎日がおくれる

祈りは生活の中の幸福感を上げる事ができます。

人とのつながりや、心の落ち着きを取り戻すことによって、現在の状況に感謝し、生きていることの喜びを感じる事ができるのです。

そしてその幸福感は飲酒などの現実逃避の幸福感と違い、現在を全て受け入れて得られるものです。それはさらに良くしようという力の原動力にもなるはずです。

【まとめ】祈りの効果とは

祈りの潜在意識の働き

- 効果の実証されていない薬を患者に特効薬と言って投与すると本当に病気が治ってしまうという「プラシーボ効果」のような潜在意識に働きかける効果がある。

- 祈ってもらった人と普通に入院していた患者では祈ってもらった患者は普通の入院患者より症状の改善がよく、治療の度合いが軽くなったという実験結果によって体に及ぼす影響が実証されている。

指示型と非指示型

祈りには

- 「神格化されたものに対して何かの実現を願うこと」を指す指示型

- 「創造主に感謝を宣べること」を指す非指示型

があり、非指示型の方が指示型より2倍以上の効果がある。

祈りの具体的な6つの効果

- 朝の祈りは1日の気分を上げる

- 作業をスタートする前の祈りは集中力UP

- 祈ることでインスピレーションを掻き立てる

- 自分の悩みが解消されやすくなる

- シンクロニシティが起こりやすくなる

- 幸福感に満たされた毎日が送れる

祈りは人の潜在意識や肉体、また他人の精神的な部分にも影響を与える事ができるのです。まだ科学的には解明されていませんが、その可能性は無限に広がっていると言えるでしょう。

信仰や宗教に囚われる必要はありません。まずは自分の心の中にいる神様に祈りを捧げ、対話をしてみましょう。きっとあなたの生活を豊かにしてくれると思いますよ。

alt ドナルド・トランプ氏の若き日の写真

alt ドナルド・トランプ氏の若き日の写真