先日高崎まで行ってきた講演会ですが、会場には新聞記者の方がいました。

最前列に座り、写真を撮り、ボイスレコーダーで録音もしてました。

私は近くに座ってたので印象に残っています。

講演会の終盤、質疑応答の際に司会者に紹介されて質問もしていらしたので、朝日新聞の方だとわかりました。

この講演会のことが記事になっていたので早速読んでみました。

URLでのリンクはいつかリンク切れを起こすこともあると思うので、全文引用します。

群馬)台湾大空襲、悲惨だった 前橋の97歳が講演

2015年9月21日03時00分 (朝日新聞群馬地方版)

日本占領下の台湾で生まれ育った前橋市在住の岡部茂さん(97)が20日、高崎市内で講演した。1945年5月に台湾で経験した米軍による台北大空襲の記憶を振り返り、「戦争とはいかに悲惨なものか。様々な思想の国があるが、平和的な話し合いを進めてほしい」などと語った。

日台交流団体の日本李登輝友の会県支部が戦後70年企画として主催し、約50人が参加した。

岡部さんは日本統治下の台北市内で生まれ、台北州立第一中(現、台北市立建国高級中)を卒業後、印刷会社で勤務した。当時、最先端の印刷方法だったオフセット印刷を手がけ、学校教科書やはがき、切手など多くの仕事を請け負った。

あるとき、フィリピンの航空写真や地図、食べられる野草についての文書などの印刷を頼まれた。何のために使うのか分からなかったが、間もなく日本が太平洋戦争に突入すると、南方作戦の参考にしたと知った。「作戦に役立ったとして、軍から宴席を設けてもらったこともあった」。本土から紙幣が届かなくなった戦争末期には、台湾銀行券の印刷も担った。

戦時中で最も鮮明に覚えているのが45年5月31日の台北大空襲だ。午前8時、会社の打ち合わせ中に警報が鳴った。急いで工場に向かうと、米軍機が飛んできて、次々に大型の爆弾を落としていった。

消防団に入っていた岡部さんも火災現場に向かったが、爆弾で水道管が破裂し、水は使えない。実質的な消火活動はできなかった。辺りには首がちぎれかかったり、腸が飛び出たりした無数の遺体が転がっていたという。空襲では同僚2人も亡くなり、犠牲者は約3千人に上った。

終戦後は、印刷技術の指導のため抑留徴用され、翌46年12月に引き揚げた。父の本籍があった前橋に移り住んだ。腕を買われ再び印刷の仕事に就き、2014年まで務めた。

台湾での体験を振り返り岡部さんは「火を消すこともできず、ただ立ち尽くすしかなかったことを今でも忘れない。全世界から軍事力が撤廃される日を心待ちにしている」と語った。

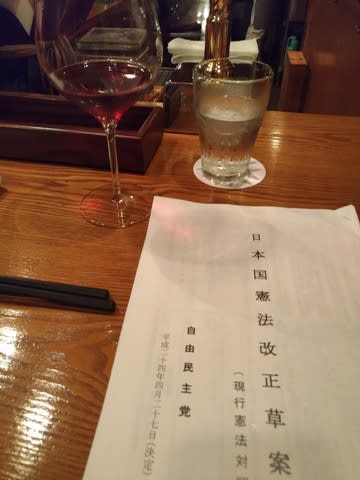

切抜き記事(クリックすると拡大します)

あれれれれれ?????

あれれれれれ?????

おかしい。

この記事、あの講演会のことを書いてるんだろうか?

と、真っ先に感じました。

確かに記事の内容は(一部を除いて)合ってますが、全体の印象として全く違っています。

記事だけを読むと、97歳のおじいさんが

台湾で体験した空襲により戦争の悲惨さを痛感し、後世に伝えたいために講演会で話をした・・・かのように受け取れます。

素直にこの記事を読めばそうでしょう?

しかし、同じ講演会をきいた私の感想は全く違います。

講演の内容としては、岡部さんご自身の「自分史」です。

岡部さんのご両親の経歴からはじまり、自分の学校時代、印刷所の話、太平洋戦争前夜の様子、物資不足になる戦時中の話、戦争末期に召集されて入隊した時の話、そして台北の空襲、消防団、戦後の日本人の引き揚げ、ご自身の留用、そしてご自身の引き揚げ。

いいことも悪いこともすべて判断をせず、聴き手にゆだねる形で、あのときどういうことがあったかの話をされた講演でした。戦後70年という節目ということで開催された講演会ではあったようですが、「反戦!」というメッセージをことさら込めたものではなく、全体としては非常に抑えたトーンで、淡々と話されていました。

記事からはそのことが伝わってこないばかりか、岡部さんが戦争を憎むと締めくくったように感じられます。

台湾の空襲の話はありましたが、「辺りには首がちぎれかかったり、腸が飛び出たりした無数の遺体が転がっていたという。空襲では同僚2人も亡くなり、犠牲者は約3千人に上った。」という話はされませんでした。

なぜ話されていないことを記事にするのでしょう?

関係者の方に聞いた話では、記者さんは特別に講演会後追加取材をされていたそうなので、その時に出た話かもしれませんが、レコーダーで録音もされたたんですから、講演内容かそうでないかは分かったはずです。

記者の考えを伝えるために岡部さんの講演が利用されたように感じます。

岡部さんへの敬意が感じられず、とても残念です。

記事だけ読んでいたらこんな感想を持つことはなかったと思いますが、講演を聴き、更に記事を読むと両者の乖離が歴然です。

朝日新聞は、昔から権威ある新聞だと思っていました。

夏目漱石の連載も朝日でしたし。

我が家でもずっととってましたし。(私は新聞を取らなくなりましたが、たぶん実家は今でも読んでるはず。)でも、最近の従軍慰安婦の誤報(というか捏造記事)の件で、大新聞の信頼も失墜しかかっているようですね。

でもまさか、それは一部の記者がやったことだろう、一部にはそんな行き過ぎ報道もあったのかも・・・と思ってたのですが、こういう事象を見てしまうと、「もしかして全てが?!」と疑う気持ちが芽生えますね。

記者は入社して研修を受けるときに「記事には記者の主張を盛り込め!」とか「記事は事実を伝えるだけでなく、そこに社会に潜む悪を浮かび上がらせろ!」のような教育を受け、それができた人だけが記事任されるとか、そんな構図があるんじゃないだろうかなんて、思ってしまいました。

普通の読者は、記事が真実かどうかなんて検証するすべを持たないものです。

当事者にならなければわからないことですが、当事者になったケースがこうだと・・・・。

そういえば、自分がよく知ってることが新聞記事になったことが数度あります。

仕事関係のこと、あとは芸能ゴシップ記事。

いずれも、記事は真実を伝えていませんでした。

そうか、これが初めてではなかった…

これからは新聞に書いてあることも、すべて疑うようにしないと、と思いました。

岡部さん側の方にも私の感想は伝えました。

一応主催者から記事についての「クレーム(?)」は伝えてもらうことになったとの話でしたが…響くのかな?

<追記 2015.10.2>

最後の文章で「私のクレームを主催者を通じて新聞社に伝えてもらうことになった」と読めるような書き方をしてしまいましたが、事実はそうではありません。

私が記事のことで岡部さんの関係者の方に連絡をして「講演内容と記事が違うように感じるのです」と伝えたところ、そちらでも記事に疑問を感じ、すでに主催者の方と話をされていて、主催者の方が岡部さん側の意向を新聞社に伝えるような話になっているという話でした。

主催者の方もこのブログを読んでくださったようで、少しプレッシャーを感じられたようなので念のため申し添えます。

このブログはあくまでも私個人の感想です。

これで主催者の方や岡部さまに何か動いていただきたいなどという気は全くありません。

いい講演会を企画してくださってありがとうございました^^ノ