写真は伊勢の夫婦岩

ただいま楽しんでいる『中世の貧民―説経師と廻国芸人 』のしょっぱなに説経節や土車(つちぐるま)について触れられている。

説経節にせよ万歳にせよ伊勢からこられた方が多い。

『説経節』「信徳丸」東洋文庫(『弱法師』『摂州合邦辻』『文楽瑠璃集 』の「摂州合邦辻」比較)

『説経節』から 「付 信太妻」 東洋文庫 平凡社

『古浄瑠璃 説経集』から「さんせい太夫」 岩波 新版古典大系

『さんせい太夫考』から「説経序説」「さんせい太夫の構造」岩崎武夫著 平凡社選書

東洋文庫『説経節』から「山椒太夫」「注」「解説:山椒太夫」昭和44年3月

『説経節』厨子王丸& 『幸若舞』信太(平将門孫)& 『説経節』小栗判官 = 重瞳、双瞳

小栗判官について

小栗判官(おぐりはんがん)は、伝説上の人物で。

これを主人公として日本の中世以降に伝承されてきた物語。

妻・照手姫の一門に殺された小栗が閻魔大王の計らいで蘇り、姫と再会し、一門に復讐するという話で、説経節の代表作であり、浄瑠璃や歌舞伎などになっ。

常陸国小栗御厨(現在の茨城県筑西市)にあった小栗城の城主である常陸小栗氏の小栗満重や、その子・小栗助重がモデルとされる。

「小栗の判官」「おぐり判官」「をくりの判官」「をくり」「おくり」などの名でも伝えられる。

『中世の貧民―説経師と廻国芸人 』によれば、「をくり」の表記は「ふぉぐり」と発生するので、間違いだと指摘されていた。

小栗判官の伝承は多く残っており、後に創作されたものもあり、それぞれにかなりの相違が見られる。

説経節や浄瑠璃、歌舞伎など多くに脚色されている。また縁のある土地にもそれぞれの伝承が残っており、小栗の通った熊野街道は小栗街道とも呼ばれる。

人物としての小栗判官は、藤原正清、名は助重、常陸の小栗城主。

京の貴族藤原兼家と常陸国の源氏の母の間に生まれ、83歳で死んだとされる。

15、16世紀頃の人物として扱われることもある。

乗馬と和歌を得意とした。子宝に恵まれない兼家夫妻が鞍馬の毘沙門天に祈願し生まれたことから、毘沙門天の申し子とされる。

藤沢市遊行寺(清浄光寺)長生院(小栗堂)がある。

応永22年(1415年)、上杉禅秀が関東において乱を起こした際、満重(他の資料では小栗判官(小栗助重)の父の名であるが、この伝承においては判官自身を指す)は鎌倉公方足利持氏に攻め落とされ、落ち延びる。

その途上、相模の国に10人の家来とともに潜伏中に、相模横山家(横山大膳・横浜市戸塚区俣野に伝説が残る)の娘・照手姫を見初め、結婚の約束を交わす。

横山は、旅人を殺し金品を奪う盗賊であった。照手姫は本来上皇や法皇の御所をまもる武士である北面武士の子であったが、早くに父母に死に別れ、理由あって横山大膳に仕えていた。

小栗の行為に怒った横山庄司親子は、小栗を人食い馬と言われる荒馬「鬼鹿毛(おにかげ)」に乗せ噛み殺さようと企てるなど、さまざまな計略を練るものの失敗。

しかしついには権現堂にて酒に毒を盛り、家来もろとも殺してしまう。横山は小栗の財宝を奪い、手下に命じて小栗と家来11人の屍を上野原に捨てさせる。

この事実を知った照手姫は密かに横山の屋敷を抜け出すが、不義の罪により相模川に沈められかける。

危ういところを金沢六浦の漁師によって助けられるも、漁師の女房に美しさを妬まれてさまざまな虐待を受け、最後には六浦浜で人買いの手に売り飛ばされてしまう。

姫は売られては移り、移っては売られて各地を転々とするが、最後まで小栗への貞節を守り通す。

小栗伝説にふさわしい佇まいを残す湯の峰温泉(上流より湯筒が見えるあたり。)

一方、小栗は地獄に堕ち、閻魔大王の前に引きずり出されるが、裁定により地上界に戻されることができた。

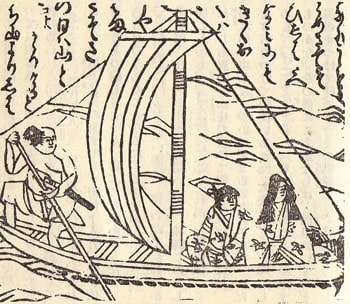

しかし異形の餓鬼阿弥の姿で、癩病にかかっており、歩くこともままならない。幸いに藤沢の遊行寺(清浄光寺)の大空上人の助けを蒙り、地車に乗せられて東海道を西進する。

小栗が殺された夜、遊行寺では大空上人の夢枕に閻魔大王が立ち、

「上野原に11人の屍が捨てられており、小栗のみ蘇生させられるので、熊野の湯に入れてもとの体に戻すために力を貸せ」

と告げていた。

上人はそのお告げに従って上野原に行き、死んだ家来達を葬るとともにまだ息のあった小栗を寺に連れ帰ったのであった。

説経節にみる小栗判官伝説

正本として、延宝3年(1675年)「おぐり判官」(作者未詳)、年未詳「をくりの判官」(佐渡七太夫豊孝)その他がある。

鞍馬の毘沙門天の申し子として生を受けた二条大納言兼家の嫡子小栗判官が、ある日鞍馬から家に戻る帰路、菩薩池の美女に化けた大蛇の美しさに抗し切れず交わり、妻としてしまう。

大蛇は懐妊するが、子の生まれることを恐れて隠れようとした神泉苑に棲む龍女と格闘になる。

このために7日間も暴風雨が続き、小栗は罪を着せられ常陸の国に流された。

この場所にて小栗は武蔵・相模の郡代横山のもとにいる美貌の娘である照手姫のことを行商人から聞かされ、彼に頼んで照手に文を渡す。照手姫から返事を受け取るや、小栗は10人の家来とともに、照手姫のもとに強引に婿入りする。

これに怒った横山によって、小栗と家来達は毒殺され、小栗は上野原で土葬に、家来は火葬にされる。照手姫は相模川に流され、村君太夫に救われるが、姥の虐待を受け、千手観音の加護により難を逃れたものの人買いに売り飛ばされ、もらわれた美濃国青墓宿の万屋でこき使われる。

一方、死んだ小栗と家来は閻魔大王の裁きにより

「熊野の湯に入れば元の姿に戻ることができる」との藤沢の遊行上人宛の手紙とともに現世に送り返される。餓鬼阿弥が小栗の墓から現われたのを見た上人は手紙を読み、餓鬼阿弥と化した小栗を車に乗せると胸の木札に「この車を引くものは供養になるべし」と書きしたためた。

多くの人に引かれた車は美濃の青墓に到着する。

常陸小萩の名で働いていた照手姫は餓鬼阿弥が小栗であると知らずに5日間に渡って大津まで車を引き、ついに熊野に到着する。熊野・湯の峰温泉の薬効にて49日の湯治の末、小栗の業病は完治し元の体に戻ることができる。

その後、小栗は京に戻り天皇により死からの帰還は珍事であると称えられ、常陸・駿河・美濃の国を賜ることになる。また、車を引いてくれた小萩を訪ね彼女が照手姫であることを知り、姫とともに都に上った。

やがて小栗は横山を滅ぼし、死後は一度死んで蘇生する英雄として美濃墨俣の正八幡(八幡神社)に祀られ、照手姫も結びの神として祀られた。

小栗判官伝説をつたえる熊野権現堂の碑(神奈川県藤沢市石川)がある。

鎌倉大草紙にはやや異なる話が書かれている。

道重は三河の国に落ち延びたが、子の小次郎助重は相模国権現堂[注釈 1]に泊まった際、盗賊に毒を盛られたが照手姫という遊女に救われて三河へと逃げた。

後に照姫を探し出して宝を与え、盗賊を退治したという。

御物絵巻「をくり」、奈良絵本「おくり」があり、これらは説教節から詞章を得ていると見られている。

また瞽女歌の中にも類似の物語が残っている。

近年では、1991年(平成3年)に初演された梅原猛作のスーパー歌舞伎『オグリ』、1994年の大野一雄による舞踏『小栗判官照手姫』、2001年の遊行舎による遊行かぶき『小栗判官と照手姫-愛の奇蹟』(説教節・政太夫)、2009年(平成21年)の宝塚歌劇団花組公演『オグリ! 〜小栗判官物語より〜』(木村信司作・演出、壮一帆主演)、1982年に初演された遠藤啄郎脚本・演出の横浜ボートシアター仮面劇『小栗判官照手姫』などがある。

また1990年に、近藤ようこによって漫画化・発表されている。

ウィキペディアによる。

みなさまご訪問いただき、誠にありがとうございます。

ただいま楽しんでいる『中世の貧民―説経師と廻国芸人 』のしょっぱなに説経節や土車(つちぐるま)について触れられている。

説経節にせよ万歳にせよ伊勢からこられた方が多い。

『説経節』「信徳丸」東洋文庫(『弱法師』『摂州合邦辻』『文楽瑠璃集 』の「摂州合邦辻」比較)

『説経節』から 「付 信太妻」 東洋文庫 平凡社

『古浄瑠璃 説経集』から「さんせい太夫」 岩波 新版古典大系

『さんせい太夫考』から「説経序説」「さんせい太夫の構造」岩崎武夫著 平凡社選書

東洋文庫『説経節』から「山椒太夫」「注」「解説:山椒太夫」昭和44年3月

『説経節』厨子王丸& 『幸若舞』信太(平将門孫)& 『説経節』小栗判官 = 重瞳、双瞳

小栗判官について

小栗判官(おぐりはんがん)は、伝説上の人物で。

これを主人公として日本の中世以降に伝承されてきた物語。

妻・照手姫の一門に殺された小栗が閻魔大王の計らいで蘇り、姫と再会し、一門に復讐するという話で、説経節の代表作であり、浄瑠璃や歌舞伎などになっ。

常陸国小栗御厨(現在の茨城県筑西市)にあった小栗城の城主である常陸小栗氏の小栗満重や、その子・小栗助重がモデルとされる。

「小栗の判官」「おぐり判官」「をくりの判官」「をくり」「おくり」などの名でも伝えられる。

『中世の貧民―説経師と廻国芸人 』によれば、「をくり」の表記は「ふぉぐり」と発生するので、間違いだと指摘されていた。

小栗判官の伝承は多く残っており、後に創作されたものもあり、それぞれにかなりの相違が見られる。

説経節や浄瑠璃、歌舞伎など多くに脚色されている。また縁のある土地にもそれぞれの伝承が残っており、小栗の通った熊野街道は小栗街道とも呼ばれる。

人物としての小栗判官は、藤原正清、名は助重、常陸の小栗城主。

京の貴族藤原兼家と常陸国の源氏の母の間に生まれ、83歳で死んだとされる。

15、16世紀頃の人物として扱われることもある。

乗馬と和歌を得意とした。子宝に恵まれない兼家夫妻が鞍馬の毘沙門天に祈願し生まれたことから、毘沙門天の申し子とされる。

藤沢市遊行寺(清浄光寺)長生院(小栗堂)がある。

応永22年(1415年)、上杉禅秀が関東において乱を起こした際、満重(他の資料では小栗判官(小栗助重)の父の名であるが、この伝承においては判官自身を指す)は鎌倉公方足利持氏に攻め落とされ、落ち延びる。

その途上、相模の国に10人の家来とともに潜伏中に、相模横山家(横山大膳・横浜市戸塚区俣野に伝説が残る)の娘・照手姫を見初め、結婚の約束を交わす。

横山は、旅人を殺し金品を奪う盗賊であった。照手姫は本来上皇や法皇の御所をまもる武士である北面武士の子であったが、早くに父母に死に別れ、理由あって横山大膳に仕えていた。

小栗の行為に怒った横山庄司親子は、小栗を人食い馬と言われる荒馬「鬼鹿毛(おにかげ)」に乗せ噛み殺さようと企てるなど、さまざまな計略を練るものの失敗。

しかしついには権現堂にて酒に毒を盛り、家来もろとも殺してしまう。横山は小栗の財宝を奪い、手下に命じて小栗と家来11人の屍を上野原に捨てさせる。

この事実を知った照手姫は密かに横山の屋敷を抜け出すが、不義の罪により相模川に沈められかける。

危ういところを金沢六浦の漁師によって助けられるも、漁師の女房に美しさを妬まれてさまざまな虐待を受け、最後には六浦浜で人買いの手に売り飛ばされてしまう。

姫は売られては移り、移っては売られて各地を転々とするが、最後まで小栗への貞節を守り通す。

小栗伝説にふさわしい佇まいを残す湯の峰温泉(上流より湯筒が見えるあたり。)

一方、小栗は地獄に堕ち、閻魔大王の前に引きずり出されるが、裁定により地上界に戻されることができた。

しかし異形の餓鬼阿弥の姿で、癩病にかかっており、歩くこともままならない。幸いに藤沢の遊行寺(清浄光寺)の大空上人の助けを蒙り、地車に乗せられて東海道を西進する。

小栗が殺された夜、遊行寺では大空上人の夢枕に閻魔大王が立ち、

「上野原に11人の屍が捨てられており、小栗のみ蘇生させられるので、熊野の湯に入れてもとの体に戻すために力を貸せ」

と告げていた。

上人はそのお告げに従って上野原に行き、死んだ家来達を葬るとともにまだ息のあった小栗を寺に連れ帰ったのであった。

説経節にみる小栗判官伝説

正本として、延宝3年(1675年)「おぐり判官」(作者未詳)、年未詳「をくりの判官」(佐渡七太夫豊孝)その他がある。

鞍馬の毘沙門天の申し子として生を受けた二条大納言兼家の嫡子小栗判官が、ある日鞍馬から家に戻る帰路、菩薩池の美女に化けた大蛇の美しさに抗し切れず交わり、妻としてしまう。

大蛇は懐妊するが、子の生まれることを恐れて隠れようとした神泉苑に棲む龍女と格闘になる。

このために7日間も暴風雨が続き、小栗は罪を着せられ常陸の国に流された。

この場所にて小栗は武蔵・相模の郡代横山のもとにいる美貌の娘である照手姫のことを行商人から聞かされ、彼に頼んで照手に文を渡す。照手姫から返事を受け取るや、小栗は10人の家来とともに、照手姫のもとに強引に婿入りする。

これに怒った横山によって、小栗と家来達は毒殺され、小栗は上野原で土葬に、家来は火葬にされる。照手姫は相模川に流され、村君太夫に救われるが、姥の虐待を受け、千手観音の加護により難を逃れたものの人買いに売り飛ばされ、もらわれた美濃国青墓宿の万屋でこき使われる。

一方、死んだ小栗と家来は閻魔大王の裁きにより

「熊野の湯に入れば元の姿に戻ることができる」との藤沢の遊行上人宛の手紙とともに現世に送り返される。餓鬼阿弥が小栗の墓から現われたのを見た上人は手紙を読み、餓鬼阿弥と化した小栗を車に乗せると胸の木札に「この車を引くものは供養になるべし」と書きしたためた。

多くの人に引かれた車は美濃の青墓に到着する。

常陸小萩の名で働いていた照手姫は餓鬼阿弥が小栗であると知らずに5日間に渡って大津まで車を引き、ついに熊野に到着する。熊野・湯の峰温泉の薬効にて49日の湯治の末、小栗の業病は完治し元の体に戻ることができる。

その後、小栗は京に戻り天皇により死からの帰還は珍事であると称えられ、常陸・駿河・美濃の国を賜ることになる。また、車を引いてくれた小萩を訪ね彼女が照手姫であることを知り、姫とともに都に上った。

やがて小栗は横山を滅ぼし、死後は一度死んで蘇生する英雄として美濃墨俣の正八幡(八幡神社)に祀られ、照手姫も結びの神として祀られた。

小栗判官伝説をつたえる熊野権現堂の碑(神奈川県藤沢市石川)がある。

鎌倉大草紙にはやや異なる話が書かれている。

道重は三河の国に落ち延びたが、子の小次郎助重は相模国権現堂[注釈 1]に泊まった際、盗賊に毒を盛られたが照手姫という遊女に救われて三河へと逃げた。

後に照姫を探し出して宝を与え、盗賊を退治したという。

御物絵巻「をくり」、奈良絵本「おくり」があり、これらは説教節から詞章を得ていると見られている。

また瞽女歌の中にも類似の物語が残っている。

近年では、1991年(平成3年)に初演された梅原猛作のスーパー歌舞伎『オグリ』、1994年の大野一雄による舞踏『小栗判官照手姫』、2001年の遊行舎による遊行かぶき『小栗判官と照手姫-愛の奇蹟』(説教節・政太夫)、2009年(平成21年)の宝塚歌劇団花組公演『オグリ! 〜小栗判官物語より〜』(木村信司作・演出、壮一帆主演)、1982年に初演された遠藤啄郎脚本・演出の横浜ボートシアター仮面劇『小栗判官照手姫』などがある。

また1990年に、近藤ようこによって漫画化・発表されている。

ウィキペディアによる。

みなさまご訪問いただき、誠にありがとうございます。