吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ)

天理大学付属天理参考館 常設展や民俗学の関係した本に何度か出てきた乳房形(天理大学付属天理参考館参考)の奉納絵馬を見たいと思っていたのですが、吉野の上の千本にある吉野水分神社で初めて見ることができました。

天理大学付属天理参考館 常設展や民俗学の関係した本に何度か出てきた乳房形(天理大学付属天理参考館参考)の奉納絵馬を見たいと思っていたのですが、吉野の上の千本にある吉野水分神社で初めて見ることができました。

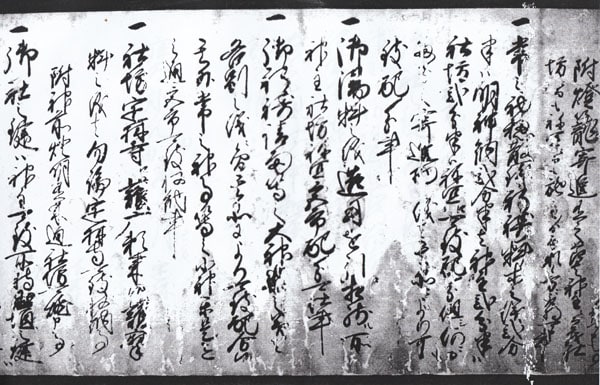

上二枚は 直接の祈願としては、お乳が良く出るようにと奉納された絵馬です。

吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ)の水分とは、この神社の主祭神である水の神。

また、水の神とは、水を田畑に配分する神さまで、天之水分大神(あめのみくまりのおおかみ)のことだそうです。

水を分けて配ることから、水配(みくまり)となり、後に、水分となったとの事です。

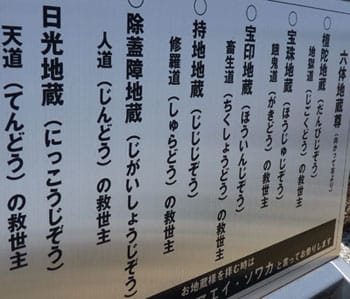

吉野水分神社は 平安時代中期頃から子守の神として、「子守大明神」「子守さん」と呼ばれ、親しまれました。

「水配」が「みくまり」→「みこもり」→「こもり」

子守の神、子宝の神として崇敬されたようです。

上と下の写真の台の中央には、子孫繁栄の吉祥である柘榴の絵が見られます。

この柘榴の文様に似たものは、東京の雑司ヶ谷鬼子母神堂で多く見ることができます。

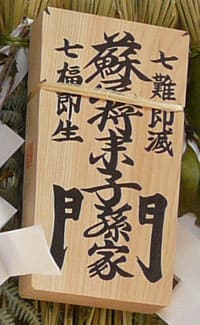

他にも下の写真のように、多くの奉納絵馬や 祈願或は祈願達成の奉納品を見ることができました。

2012年4月15日 吉野水分神社

以前 ◯様のブログの伊勢の民家の記事とお写真で、

以前 ◯様のブログの伊勢の民家の記事とお写真で、