午前中、奈良の古文書を使用しての、Y先生の二時間の講義を聞く。

色々と興味深い内容が多かったが、中でも「当道座」の一連の流れは詳しく説明される。

歌舞伎演目の『あんまとどろぼう』の意味合いが、一層理解できたのはありがたい。

江戸時代には視覚障害者においてだけとはいえ、環境が整っていたのは良いことだ。

座頭には「◯◯市」と言った名が多いが、「座頭市」では意味をなさないといったY先生の言葉にほくそ笑む。

「古手」「古鉄」「古道具」などの三商売や 【某寺】の説明はすこぶる詳しい。

他にも「赤坂」と言う地名、 「御林」の「御」の意味、 「頼母子講」「相続講」など、後々何かで役に立ちそうな内容が多かった。

講義後、Y先生に◯◯楽の舞台があることを教えていただく。

Y先生は◯◯楽もご研究されていたということで、伝統芸能に僅かばかり関心のあるわたしにとっては心強く感じた。

貴重な興味深いお話をありがとうございました。

最古の暦、大刀に銘文=「庚寅」、570年か-日本書紀裏付け・福岡

写真 時事ドットコム様、asahi.com様よりお借りしました▲ 時事ドットコムさまより▼

福岡市教育委員会は21日、同市西区の「元岡古墳群G6号墳」(7世紀中ごろ)から、570年とみられる干支(えと)の「庚寅(こういん)」などと刻まれた象眼大刀(たち)が出土したと発表した。554年に百済から暦がもたらされたとする日本書紀の記述を裏付けるもので、市教委は「暦が実際に使われたことを示す史料では国内最古といえる」としている。

市教委埋蔵文化財第2課によると、大刀は鉄製で長さ75センチ。表面がさびており、X線撮影で刀身の背の部分に文字が刻まれていたことが分かった。銘文は「大歳庚寅正月六日庚寅日時作刀凡十二果■」(■は「練」の可能性)の19文字。「庚寅の年の正月6日に、この刀を作った。12回練り鍛えた」と読める。

日本書紀によると、日本は553年、百済に暦博士の派遣を招請し、554年に来日した。この時もたらされた暦は、中国・南北朝時代の宋の時代(5世紀)に使われ始め、その後朝鮮半島や日本に伝わった「元嘉(げんか)暦」と考えられている。元嘉暦を基にすると、570年と1月6日の干支は庚寅になるという。

銘文入り刀剣の出土は全国で7例目だが、文字数としては稲荷山古墳(埼玉県)の国宝鉄剣(115文字)などに次いで4番目。

6号墳では、古墳時代で国内最大級の銅鈴(全長12センチ)も見つかった。同課は「大きな権力を持つ有力者の墓と考えられる」と説明している。

坂上康俊九州大教授(日本古代史)は記者会見で、「大刀は大和政権の大王から功績をたたえられて下賜された可能性があり、その場合は対半島政策か磐井の乱後の九州統治のいずれかとの関わりで授与されたとも考えられる」との見解を示した。(2011/09/21-18:48)

9月中旬

N大学文学研究科のA部泰郎氏による ◯徳◯子に関する連続公開講座を拝聴した。

テーマは

「生身の◯子と霊地の誕生 =中世の◯隆寺と◯子墓磯長廟をつなぐもの=」

今後博物館や◯隆寺や四天王寺を訪れる時に直結して役立つお話が多かった。

今までより◯子絵図を見るのが楽しみ。

今回も簡単な記録のみにて失礼申し上げます。

歌川国芳の描いた猫 1

鼠よけの猫

『鳥獣虫魚の文学史 日本古典の自然観1 獣の巻』鈴木健一編

「歌川国芳の描いた猫」藤沢 茜 より 借用

『鳥獣虫魚の文学史 日本古典の自然観1 獣の巻』最終章では「歌川国芳の描いた猫」が取り上げられ、今年の5月に楽しんだ大阪市立美術館 「没後150年 歌川国芳展」-400点超展示の展示物や会場の説明を思い浮かべる。

朱色の鍾馗を壁に張り、流行病や魔除けにしていたのと、どこか似ている 鼠よけの猫。

猫の絵を家に張り、猫よけにしていたという。

世の中に招き猫と言うものもあるが、鼠よけ猫あり。

わたくしのこどもは国芳が好みのようで、一人は展覧会図録を開けては眺めている。

わたしたちは浮世絵が好きで、そのひとつに歌川国芳の勧進帳をかけ、無意識に見ている。

『鳥獣虫魚の文学史 日本古典の自然観1 獣の巻』鈴木健一編 三弥井書店 平成23年3月

歌川国芳の描いた猫 2 歌舞伎猫など (8景)

歌川国芳の描いた猫 1 鼠よけの猫 (2景)

おつきあい下さいまして、ありがとうございます。

とっても嬉しいです。

「藤村の旅路展 記念講演会」鈴木昭一/島崎古巡、千田稔と、「藤村の旅路展 記念コンサート-歌と演奏と朗読」

第1部「藤村の旅路展 記念コンサート-藤村に寄せる歌と演奏と朗読」

【出演者】

歌 吉桑道子(ソプラノ)

朗読・司会 都築由美

二胡演奏 二胡アンサンブル楽・楽(La・La)

尺八 河内 博

キーボード 田中淑子

【プログラム】

(1部 二胡演奏) 青い山脈、蘇州夜曲、ふるさと、里の秋、荒城の月

(2部 歌と二胡) 初恋(独唱)、朝、惜別の歌、椰子の実、小諸なる古城のほとり(独唱)

第2部「藤村の旅路展 記念講演会」

【講 師】

島崎古巡(カナダ・レスブリッジ大学名誉教授)

鈴木昭一(島崎藤村学会名誉会長、藤村記念館(馬籠)館長)

千田 稔(奈良県立図書情報館館長)

【プログラム】

14:20~15:10 講演「島崎藤村 人と文学」 講師:鈴木昭一

15:10~16:00 対談「『藤村の旅路』をふりかえって」 講師:島崎古巡、千田稔

第1部で葉美しい詩の朗読と演奏と歌

島崎藤村に夢を馳せる。

満足した所で第2部。

鈴木昭一先生の年代や旅をおったお話は、内容が濃く充実。

先生は話したりないと言ったようすで、フル回転の早口で10分以上オーバーして熱演して下さった。

兄の棚に眠っていた「日本の詩歌」の中からの島崎藤村も選び読んだ6年から中学生の頃を思い出す。

鈴木昭一先生のお話は今一度じっくりと味わいたいと感じるお話内容だった。

島崎古巡先生と千田稔先生の対談も「藤村の旅路展 記念講演会」似ふさわしい内容で、楽しく充実したものだった。

1 島崎古巡先生が島崎と名字を変えられたいきさつ

2 藤村が見た昔の風景とご自分の芸術新との間に起るジレンマ

3 島崎藤村とのごく幼い頃のかかわり

4 そして、1にまつわる イラン空港身柄拘束のお話 (イランでのできごとは想像可能なので、他の方以上に興味を持った)

今回の島崎藤村の展覧会と1部2部はたいへん満足のいくものだった。

午前中に古典講座を受け、その足で奈良県立図書情報センターによったが、疲れは感じない。

暑い日だったが、佐保川の木陰を求めての往復もまた気持ちが良かった。

みなさま

おつきあい下さいまして。ありがとうございます。

とても嬉しいです。

(写真はイラン各地で度々見かけた、指導者の元で遺跡調査・復元を手がける方たち)

畿央大学 第3回やまとフォーラム~教育・文化・健康~

畿央大学 「第3回やまとフォーラム~教育・文化・健康」を楽しむ。

基調ライブ 13:20~14:20

シンガーソングライター やなせなな コンサート&トーク

同様など歌われた時には、隣関のお婆さんが一緒に歌われていた。

やなせななさんはご住職だそうだが、美しい髪を流されていた。

歌に関していえば、声もよく、上手い。

若干話につじつまの合わぬ部分が見え隠れしたものの、功徳あるお話と歌に、お年寄りの方達は楽しまれていたようだ。

公開講座は一時間が二つ自由に選ぶことができた。

公開講座1限目 14:40~15:40

1.奈良県がん対策推進計画と当院のがん医療

2.3つの力(パワー)で奈良を元気に!

3.転倒、骨折を予防するための「いろは」

4.おいしく食べて健康に長生きするには

5.邪馬台国への道

6.スイスの生活で感じた「住民主体」

7.虫食いの葉っぱ1枚からの雑感よもやま話

公開講座2限目 16:00~17:00

8.大丈夫!そんなあなたもやがて花粉症

9.美をつくる(キャンベラ奈良平和公園モニュメント)

10.若返り!!体内年齢とたたかう!

11.食を通じての感動(アレルギーの人も食べられる西洋料理)

12.最近の明日香の考古学

13.日本に滞在する外国人からみる日本

14.香芝北中ブランドの構築(天ぷら油の回収)

公開講座2限目は私の場合は当然のように河上邦彦先生の「最近の明日香の考古学」を拝聴させていただく。

今回は昨年お聞かせいただいた明日香の苑池の話にも一部ふれられる。

明日香の地形や他、多くの話を学ばせていただいた。

先生は「河伯」(カハク)は覚えておくようにと強調されていた。

河上先生のお話は古代や考古学のお話だけではなく、それを軸とした一部民俗学関係にも入って下さるため、毎回楽しむことが出来る。

中国の歴史や引用文献を論理に基づいて説明されるので、話が納得できる。

私にとっては、尊敬できる先生のお一人だ。

毎回河上先生の講座では充実した資料を多くいただくので、資料とノートをまとめたい。

九月

河上先生の復讐

古文書の勉強

「近松全集」の一部を丸本か影印を読む

「仁勢物語」(影印)「伊勢物語」(赤)を、三度目 比較して読む

読みかけの「北原白秋全集 1」(詩)

上を元にじっくりと遊びたい。

民俗学者 お茶の水女子大学生活科学部助教授 宮内 貴久氏

火伏せの祝い歌

火伏の歌 霜柱 雪の棟木の氷梁 雨の樽木に露の茸草 詠み人知らず 『日本の民俗信仰』八千代出版

霜柱氷の梁に雪の桁 雨の垂木に 露の葺き草 詠み人知らず こだわりアカデミー

(山形県飯豊町 『日本の民俗信仰』八千代出版 34ページ)

棟上後、造作工事に入るときに執り行なう儀式で呪い(まじない)歌として「君が代」を歌うということが伝承されているそうです。

「君が代」はお祝いの歌として伝えられてきたもので、その原型は題しらず、読人しらずとして古今和歌集で登場との事です。

君が代は

千代に八千代に

さざれ石の

巌(いわお)となりて

苔(こけ)のむすまで

国歌になるまでの君が代

元々は年賀のためであったこの歌は、鎌倉期・室町期に入ると、おめでたい歌として賀歌に限られない使われ方が始まり、色々な歌集に祝いごとの歌として収録されることになる。

仏教の延年舞にはそのまま用いられているし、田楽・猿楽・謡曲などには変形されて引用された。

一般には「宴会の最後の歌」「お開きの歌」「舞納め歌」として使われていたらしく、『曽我物語』の曽我兄弟や『義経記』の静御前などにもその例を見ることができる。

江戸時代には、性を含意した「君が代は千代にやちよにさゞれ石の岩ほと成りて苔のむすまで」(「岩」が男性器、「ほと」が女性器を、「成りて」が性交を指す)に変形されて隆達節の巻頭に載り(同じ歌が米国ボストン美術館蔵「京都妓楼遊園図」[六曲一双、紙本着彩、17世紀後半、作者不詳]上にもみられる)、おめでたい歌として小唄、長唄、浄瑠璃、仮名草子、浮世草子、読本、祭礼歌、盆踊り、舟歌、薩摩琵琶、門付等にあるときはそのままの形で、あるときは変形されて使われた。

教授対談シリーズ こだわりアカデミー 民俗学者 お茶の水女子大学生活科学部助教授 宮内 貴久氏より

『家相の民俗学』を上梓。 「君が代」は「まじないうた」だった?

みやうち たかひさ 1966年、岩手県生れ。89年、筑波大学第一学群人文学類卒業、97年、同大大学院博士課程歴史・人類学研究科文化人類学専攻単位取得退学。文学博士。同年、日本学術振興会特別研究員、2000年、聖徳大学人文学部日本文化学科専任講師に就任し、04年より現職。人間がいかに環境を認識し、生活の場である住居を造り上げてきたかを主要な研究テーマとし、全国各地で民俗調査と民家調査を実施。風水や民家・民具、文字文化などについて解明を進めている。共著に『都市と境界の民俗』、著書に『家相の民俗学』(ともに吉川弘文館)など。

2007年1月号掲載

民俗学として家相を調べる

──先生の『家相の民俗学』というご著書を拝見しました。なんでも、家相について民俗学的にアプローチした初めてのものだと伺っておりますが。

宮内 はい。これまで家相は俗信・迷信として捉えられており、学術的な研究の対象ではありませんでした。明治期に近代建築学が移入され、迷信撲滅運動の対象として研究されることはあったようですが、その歴史や実態に関してはほとんど把握されていません。

しかし家相を信じている人の存在や、現実に住宅建築に影響を与えている実情を鑑みても、その心意を考える、つまり家相を信じている民俗社会を研究することも必要ではないかと考えています。

──確かに、信じる信じないは別として、家相という考え方があるということは生活の中に定着していますからね。

山形県川西町の横山家家相図。これほどカラフルなものは珍しいという。家相見は渋谷常蔵。宮内氏は同氏についても研究、渋谷常蔵は、人から頼まれれば地祭り、家相・方位判断などを行ない、人々に「オギョウサマ」と親しまれていたとか<写真提供:宮内貴久氏>

寺小屋普及とともに、庶民にも急速に浸透

──ところで先生、家相という考え方はいつ頃からあるものなのでしょうか?

宮内 そうですね、日本を始め、東アジアにおける住居の吉凶に関する考え方は、3世紀頃中国の『管輅』(209-256)と『郭璞』(276-324)によって体系化された『風水』と呼ばれる思想の影響が大きいといわれています。風水は土地の気の流れと、地相と呼ばれる土地の相の陰陽を観察・判断し、その土地の人々に降り掛かる災禍を防ぎ、幸福を招くという考え方です。古来より墓地の建設、都市や城郭、村落の建設、住居とそれを取り巻く環境のあり方を判断する際に用いられてきました。

風水では、生きている人間の活動の場、つまり都市や住居を「陽宅」と呼んでおり、この陽宅風水が近世末期、家相という形で日本に定着したといわれています。

家相が一気に庶民にまで広まったのには、寺小屋が普及し、識字率が格段に上がったことや、書籍が流通し始めたといった社会背景が大きく影響しているんですよ。

──へえ。そもそもこの時代の知識人は教養として四書五経を学んでいましたから、易学としての素養もあったし、家相を受け入れる下地は十分にあったんでしょうね。

福島県大沼郡昭和村・只見町、茨城県つくば市・牛久市・岩井市、石川県輪島市などで、建築学者らなどと共同でフィールドワークを実施している。写真左は奥会津、写真右は茨城県桜川市真壁にて<写真提供:宮内貴久氏>

ところで、家相として広まったのは近世末期だそうですが、それ以前は住居等に関わる吉凶の考え方はなかったのでしょうか?

宮内 そうですね。住居等に関して『どうあるべきか』、という世界観、具体的にはどのような土地を宅地として選べば良いのか、空間の相互関係はどのようにあったら良いか、といった考え方は洋の東西を問わず、古代からあるようです。

厳しい自然環境から人々は家族の生命や財産を守るため、さまざまな工夫をしてきましたが、そうした努力に関わらず、人知を超えた災難に見舞われることもありました。災難の理由が分るものがある一方で、不可解なこともある。そういったとき人々は住居のあり方取り巻く環境について考えをめぐらせ、この世界を支配し統括する原理を知りたいと願わずにはいられなかったのでしょうね。

──確かに。平安時代に陰陽寮や陰陽師が活躍していたのもそうした願いが背景にあったのかもしれませんね。

フィールドワークで、家庭に眠る家相図を発掘

──ところで先生、家相のご研究はどのようにアプローチされているのですか?

宮内 古い書籍や文献をたどることもしますが、学生時代からさまざまな地域をめぐり、家相図を収集したり、各ご家庭に残る家相図や家相に関する資料などを拝見させていただくという、フィールドワークも大事にしています。

実際、家相によって建築されている住居も結構ありますし、地域の名士が教養として家相や姓名判断の知識を学んでいたということも分りました。

──名家の方々は、地域の相談役としてさまざまな行事の日取りを決めたり、姓名判断をしたりする必要があったのでしょうね。

ちなみに、そういった知識はどのようにして学んだのでしょうか?

宮内 おそらく、書籍を通じてでしょう。

フィールドワーク中にある土地の名主さんに「家相図ありますか」と伺ったところ、おもむろに風呂敷包みを持って来られて、結びを解いてもらうと桐の箱が出てきて、中を開けてみれば家相図、家相書、易学書、姓名判断に関する書籍が入っていた、なんてこともままあります。

ちなみに家相図には、家相図の作者名や肩書きが記されているのですが、易学者だけでなく、陰陽師系宗教者や、神道・仏教系の宗教者、中には 『風水師』『建築哲学』という肩書きも見受けられるんですよ。

──家相は多種多様な方々によって広められ、庶民の生活になじんでいったんですね。

ちなみに、確か、平成5年頃に住宅金融公庫が戸建て住宅を新築した方に行なったアンケート調査によると、家相による位置や方位、時期などを考慮された方は、全国で50・7%いらっしゃるとのことでした。また、現在でも家相や風水への関心は結構高いようですね。

宮内 ええ。私が研究を始めた頃、「風水」といっても誰にも分ってもらえなかったのですが、近頃ではごく当り前に出てくる言葉になっています。

本来、風水は敷地形状や傾斜、建物といった、地形的なもので吉凶を判断するものだったのですが、日本では狭い住宅事情を反映してか、それが台所や鬼門、主寝室の位置などを判断するようになり、近頃ではワンルームマンションのインテリアや家具の配置などで風水を意識して暮らすこともあるようです。

──だんだんとミニマムな世界になっているようですね。

茨城県つくばみらい市で行なわれた上棟式では、鬼門の方角に向けて弓矢が向けられている(写真上)。

写真右下は福島県奥会津地方で大工に伝承される秘伝の「番匠巻物」。建築にまつわる儀礼次第や工事の日どりの吉凶が書かれており、本来は「ゆめゆめ他者に見せるべからず」と大切にしまわれたもの。

写真左下のように上棟式の際、供え物の前で広げられることもある<写真提供:宮内貴久氏>

大工秘伝の巻物に伝承される「まじないうた」

──フィールドワークだと、さまざまな方の「家に対する思い」に接することになりますね。

宮内 そうですね。例えば奥会津地方の大工には、地鎮祭や上棟といった儀礼次第のほかに、『まじないうた』が伝承されていたりします。そういったものを研究してもおもしろいのではと思っているんですよ。

──例えば?

宮内 「霜柱氷の梁に雪の桁 雨の垂木に 露の葺き草」と、すべて雨冠で始まる歌がありまして、それは火伏せの歌でした。また驚いたことに、棟上後、造作工事に入るときに執り行なう儀式で「君が代」を歌うということが伝承されていたんですよ。

イデオロギーの問題とは別に、ご存知だとは思いますが、そもそも「君が代」はお祝いの歌として伝えられてきたもので、その原型は題しらず、読人しらずとして古今和歌集で登場しています。

──苔のむすまで…、ですから、確かに建物の歌にはぴったりですね。

宮内 はい。そういった伝承されるものを見ることで、人々が、どんなにか安寧な生活を望んでいたことがよく分るんですよ。

──なるほど。家相もそうした願いが反映されているものの一つですね。

宮内 はい。よく家相を研究しているというと、「家相は科学的統計ですね」とか、はたまた「家相なんて非科学的な迷信ですよね」など、いろいろなご意見を頂戴するのですが、私が研究しているのは「家相は科学的か」ではなく、家相を通じて、人々が何を思って、何を望んでいたかを知ることなんです。

──そうですね。明治以来、迷信視され続けた家相が、なぜ今日も生き続けているのかを明らかにするためには、住み手の考え方や立場を重視して論じる必要がありますものね。

宮内 はい。かつて家相判断はその対価が米俵1俵-2俵という大変高価なものでした。それにも関わらず、人々は家族の禍福や行く末を案じ、家相を判断してもらってきました。そういった史実をみると、昔も今も変らない子孫繁栄を祈る気持ちや、平安が続くようにとの願いがひしひしと伝わってきます。

──その通りですね。

それにしても、私達人間は、どんなに科学が進歩しても分らないことがまだまだあるものなんですね。

金土日と三日連続で古文書「百人一首」、万葉集、聖徳太子のお話を拝聴させていただく。

八月は武藤先生、大宮先生、美人の鍵◯先生、水野先生のお話を聞くととができた。

武藤先生はお守りや厄よけを含めた民俗学関係のお話で、わたしにとっては嬉しいものだった。

古文書で「百人一首」三種は五パターン。興味深い描かれ方。慈母の起こし方が理解できた。

万葉集では暦を軸とした大伴家持の話。こういった読み方ができるのだと、歌の深さに驚く。

聖徳太子は基本的なことを目一杯はなされ、アウトラインがつかめた。

河上先生は先月二度お話を聞いた。いよいよ 八月下旬に催される公開講座 河上先生のお話も心待ちだ。

最近は専門家の先生方のお話を聞くのが楽しみのひとつ。

先日、萩の台から矢田丘陵を歩き、平群の方向に降りてきました。

今回は私が歩いた逆まわりになりますが、近鉄平群駅の近くの 安明寺叶堂跡「叶堂」を記録したいと思います。

←ココ;奈良県生駒郡平群町三里 安明寺叶堂跡「叶堂」(図 平群町教育委員会 参考)

←ココ;奈良県生駒郡平群町三里 安明寺叶堂跡「叶堂」(図 平群町教育委員会 参考)以下 安明寺叶堂跡「叶堂」を叶堂

近鉄平群疫の近くには 次のように掘られた常夜灯があります。

叶堂道

東へ三一?

まずは叶堂に行ってみましょう…。

叶堂には木の板で作った鳥居があります。

私はこういった形の鳥居は、大阪の民族博物館などを含む博物館の他では見かけたことがありません。

素朴な鳥居に、村人の厚い信仰真を感じるのでした。

鳥居には消えかかった叶堂と言う文字が書かれています。

鳥居を挟んだ建物は比較的あたらしいようですが、中にはたいそう立派な観音様がいらっしゃるそうです。

この日は多くの村の女性が集まっておられ、観音様を見て下さいと何度もおっしゃって下さったのです。

しかしハイキングのほこりと汗で汚してはいけないと思い、ご辞退申し上げました。

次々の村人が集まってこられます。

その日は「じゅうしちや」のお参りだったそうです。

時計を見ますとお昼の二時過ぎ。お昼まっただ中です。

私が、

「じゅうしちや は十七夜と書くのですか?」

と尋ねますと、夜でよいそうです。

毎月17日には叶堂に集まり。ご住職さんに来ていただき、手を合わせるのだそうです。

大辞泉によると じゅうしち‐や【十七夜】とは次のように出てきます。

1 陰暦17日の夜。

2 陰暦8月17日の月。立ち待ち月。

また、日本国語大辞典では次のようにあります。

1 じゅうしち‐や[ジフシチ:]【十七夜】-日本国語大辞典

〔名〕陰暦の毎月一七日の夜。陰暦八月一七日の月。

立待月(たちまちづき)。

《季・秋》*俳諧・犬子集〔1633〕九・秋「立て見居て見待は苦しき 十七夜十八夜とて月遅み〈重頼〉」

2 じゅうしちや‐だいまち[ジフシチヤ:]【十七夜代待】-日本国語大辞典

〔名〕陰暦十七夜の月待ちの時に、米銭をもらって神社に代参する山伏、行者。

また、のちには一種の乞食をいった。

*家忠日記‐天正一九年〔1591〕五月一七日「十七夜代待のけん蔵主」*浮世草子・好色五人女

3 じゅうしちや‐まち[ジフシチヤ:]【十七夜待】-日本国語大辞典

〔名〕陰暦八月一七日の夜、月の出を待って祈願すること。

*俳諧・滑稽雑談〔1713〕八月

「和俗、又月待を行ふ、先は三箇月待初光を拝し、次に十三夜待、扨は十七夜待より廿三夜までを、七夜待と称し、是を七観音という

わたくしがお話を聴かせていただいた女性は 90歳だそうですが、お若くいらしてどのように見ても70代のお元気な方でした。

昔は学校の先生をされていたらしく、まじめで気丈な印象を受ける方です。

仮にYさんとでも呼ばせていただきましょう。

Yさんは三里と白畑谷村にある小学校のとを結ぶ山道や平群だにのお話を聞かせて下さいました。

昔は小学生の通学路だったと言う険しい山道はちょうどこの日、私たち夫婦がゴロゴロと岩が道をはばかり、倒木が道を塞ぐ坂道。蜂に追われながら、下山した道でした。

今は小学校が増え、この道は使わなくなったことを、眼を潤ませながらなつかしそうに教えて下さいました。

叶堂は古くから疫病の神として、地域に信仰されてきたと教えていただきました。

Yさんは

「観音様がいらっしゃるので、疫病も流行らず、こうして無事に生活できるのです。信仰することは大切です。毎日手を合わせています。」

などとおっしゃっていました。

民俗学関係の本には疫病や牛頭天皇(ごず)や朱色で描いた鍾馗さまの話が度々出てきますが、そんなこまごまとしたことは関係ないのでしょう。

叶堂に立派な観音様がいらっしゃって、毎月の十七夜と日々感謝の心を持って拝まれているのでしょう。

素晴らしいお心と信仰心だと感じました。

先ほどから見ていただいていますように、叶堂には多くの石仏や灯籠や石が置かれています。

そして写真上の用に、古い石段もあります。

上には柱跡らしいものがあり、縄で囲んで神域をあらわされています。

Yさんに尋ねますと、火事跡のようです。

そして、火事が起ったようすを色々と教えて下さいました。

ただ、いつ頃の話かは、抜け落ちていました。

お堂は焼け落ちてしまいましたが、地域の方に愛され親しまれている観音様はご健在だと喜んでおられました。

叶堂は独特の雰囲気を持った信仰心の厚い方々に大切にされている神域で舌。

写真上は下山してすぐに目のあたりにする神秘的にさえ感じる叶堂です。

独自の時の流れを持つのではないかと思わせる素晴らしい叶堂でしたが、それと同じくらい魅力的なYさんが貴重な話の数々を教えて下さり、楽しいひとときを過ごすことができました。

Yさんは出会いを喜んで下さり、家や名も告げ、何度も何度も別れを惜しんで下さいました。

ありがとうございました☆いつまでもいつまでもお元気で健やかにお暮らし下さいと心から祈願しております。

もうすぐ8月16日 送り火ということで盂蘭盆会(うらぼんえ)が気にかかりネットでみてみた。

下に書く多くは ウィキペディアを参考にした。

日本では、推古天皇14年(606年)4月に、毎年4月8日 (旧暦)と7月15日に斎を設けるとあり、また斎明天皇の3年(657年)には、須弥山の像を飛鳥寺の西につくって盂蘭盆会を設けたと記され、その5年7月15日には京内諸寺で『盂蘭盆経 』を講じ七世の父母を報謝させたと記録されている。後に聖武天皇の天平5年7月(733年)には、大膳職に盂蘭盆供養させ、それ以後は宮中の恒例の仏事となって毎年7月14日 (旧暦)に開催し、孟蘭盆供養、盂蘭盆供とよんだ。

奈良、平安時代には毎年7月15日に公事として行なわれ、鎌倉時代からは「施餓鬼会」(せがきえ)をあわせ行なった。

また、明治5年(1872年)7月に京都府は盂蘭盆会の習俗いっさいを風紀上よくないと停止を命じたこともあった。 (ウィキペディア)

盂蘭盆会(うらぼんえ、ullambana、उल्लम्बन)は、7月15日 (旧暦)

盂蘭盆(ullambana)とよんで、父母や祖霊を供養し、倒懸(とうけん)の苦を救うという行事である。

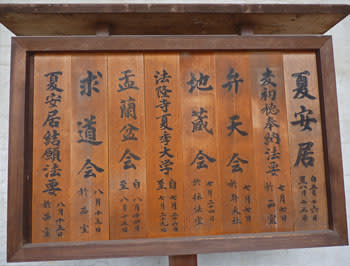

盂蘭盆会(うらぼんえ、ullambana、उल्लम्बन)は、7月15日 (旧暦)とあるが、先日奈良の法隆寺に行くと、写真のように盂蘭盆会は8月14日から8月15日に行われる場合もある。

調べて見ると8月の場合が多々あり。

とう‐けん【倒懸】とは

人の手足を縛ってさかさまにつるすこと。また、非常な苦しみのたとえ。 (大辞泉)

『盂蘭盆経 』(西晋、竺法護訳)『報恩奉盆経 』(東晋、失訳)などに説かれる目連尊者の餓鬼道に堕ちた亡母への供養の伝説によるらしい。

ゆえに鬼子母神と関連があるのかと調べてみたが、無関係のようす………か…?。

盂蘭盆は、サンスクリット語の「ウランバナ」の音写語とは、以前からよく聞いたり読んだりする。

「ウランバナ」は「ウド、ランブ」(ud-lamb)の意味があると言われ、これは倒懸(さかさにかかる)という意味。

亡くなった魂は中空に逆さにつり下げられたような苦しい状況にいると考えられていたから。

古代イランの言葉で「霊魂」を意味する「ウルヴァン」(urvan)が語源だとする説があると、ウィキペディアにも書かれている。

サンスクリット語の起源から考えると可能性が高いとあるが、いろいろ言われているようなので、私にはわからない。

古代イランでは、祖先のフラワシ(Fravaši、ゾロアスター教における精霊・下級神。

この世の森羅万象に宿り、あらゆる自然現象を起こす霊的存在。

この「フラワシ」は人間にも宿っており、人間に宿る魂のうち、最も神聖な部分が「フラワシ」なのだと言う。

ここから、フラワシ信仰が祖霊信仰と結びついた。)すなわち「祖霊」を迎え入れて祀る宗教行事が行われていた。

一説によると、これがインドに伝えられて盂蘭盆の起源になったと言われている。(ウィキペディア)

一般にはこの「盂蘭盆会」を、「盆会」「お盆」「精霊会」(しょうりょうえ)「魂祭」(たままつり)「歓喜会」などとよんで、今日も広く行なわれている。

この行事は本来インドのものではなく、仏教が中国に伝播する間に起こってきたものであろう。現在、この「盂蘭盆会」のよりどころとしている『盂蘭盆経 』は、『父母恩重経』や『善悪因果経』などと共に、中国で成立した偽経であると考えられている。したがって、本来的には安居の終った日に人々が衆僧に飲食などの供養をした行事が転じて、祖先の霊を供養し、さらに餓鬼に施す行法(施餓鬼)となっていき、それに、儒教の孝の倫理の影響を受けて成立した、目連尊者の亡母の救いのための衆僧供養という伝説が付加されたのであろう。

盂蘭盆経に説いているのは次のような話である。

安居の最中、神通第一の目連尊者が亡くなった母親の姿を探すと、餓鬼道に堕ちているのを見つけた。喉を枯らし飢えていたので、水や食べ物を差し出したが、ことごとく口に入る直前に炎となって、母親の口には入らなかった。

哀れに思って、釈尊に実情を話して方法を問うと、

「安居の最後の日にすべての比丘に食べ物を施せば、母親にもその施しの一端が口に入るだろう」

と答えた。

その通りに実行して、比丘のすべてに布施を行い、比丘たちは飲んだり食べたり踊ったり大喜びをした。

すると、その喜びが餓鬼道に堕ちている者たちにも伝わり、母親の口にも入った。 (ウィキペディア)

お盆には先祖の霊が帰ってくる日ということで、親戚一同が集まってお迎えし供養する地方もあると言う。

盆棚(ぼんだな)には、14日ソーメン、15日ぼた餅などと、水の子といって生(なま)米と生ナスのさいの目に切った物を、蓮や桐の葉に盛って供えます。

16日になると、仏さまは牛にのり、馬に荷物を背負わせてお帰りになり、ナスとキュウリの牛馬が供えられる。

地方によって、棚の四角(すみ)に青杉や青竹を立てるのは、正月の年神の松飾りと同じ風習らしい。

先日奈良の斑鳩の地場産菜販売所に行くと、くるくると巻いた蓮の葉がお盆用として一巻198円で売られていた。

いえに帰り、友人二人に電話をかけて聞いてみたが、誰も知らない。

私だけかもしれないが、京都市内では蓮の葉が売られているのをみたことが無かった。

今回 盂蘭盆会をさらりと簡単にみていて、蓮の葉の使用法がわかったのは幸運だ。

これで解決。

今日は友人にメールを送っておこう…。

盂蘭盆会の供養に参加できない場合は、キキョウ、萩、ホオズキなどお盆につきものの花や先祖の霊が乗るといわれる、キュウリやナスビで作った馬や牛のお飾りっをまつると良いらしい。

ようは気持ちと多少の行動。

お盆を気持ち良く過ごしたい。

【精霊(しょうりょう)送り(送り火)】

仏さまを送る日は、多くは15日か16日で、川原でオガラをたいたり、送り舟といって、舟を供物(くもつ)とともに、川や海に流すところもある。

環境問題のため、お寺など決まった場所に納める。

迎えるときと同じに「盆の仏さま、これについていにやあれ」などと唱えて、大切にお送リする。

【盆棚(ぼんだな)(精霊棚)】

供養のためにお迎えした仏さまは、どこに迎えるかというと、盆棚や魂棚(たまだな)、先祖棚と呼ばれる位牌を安置し、供え物を飾る特製の棚を設けて迎える。

棚をつくらないところでは、特にお仏壇を整えてお迎えします。

棚経とは、お坊さんが供養すること。

盆棚を設ける日は、たいてい13日の朝。

新盆の家は早く1日か7日までに設け、特に念入りにつくるべき。

この棚に、よく団子を供えるのは、落付団子(おちつきだんご)などといって、お墓に精霊を迎えに行ったすぐ後に供えるため。

盆中の14日 ソーメン、15日 ぼた餅などと、水の子といって生(なま)米と生ナスのさいの目に切った物を、蓮や桐の葉に盛って供える。

16日には、仏さまは牛にのり、馬に荷物を背負わせてお帰りになり、ナスとキュウリの牛馬が供える。

七タ馬も同じこと。

地方によって、棚の四角(すみ)に青杉や青竹を立てるのは、正月の年神の松飾りと同じ風習。

【盆踊り】

夏の風物詩として親しまれている盆踊リも、お盆にお迎えしたご先祖や亡き人の霊をなぐさめ、生者をたたえるとともに、豊年を祈るため。

ご先祖の霊をなぐさめるよう、盆に踊る。

生きている者もともどもに楽しむとされる。

【門火(かどび)(迎え火)】

この行事は、13日の夜、門口でオガラや松明(たいまつ)などをたくこと。

「ジイさまバアさま、この明リでおいでやれ」

と言い、仏さまを迎える目印にする。

『盂蘭盆』(うらぼんえ)を探していて、次のような興味深いページを見つけた。

お盆のこんな話さまより ▼

■お盆のいわれと由来■

お盆の正式名称は[盂蘭盆会・うらぼんえ]と言います。

先祖の精霊を迎え追善の供養をする期間を「お盆」と呼びます。

・7月または8月の13日より16日までの4日間をさします。

・13日の夕方に迎え火を焚き、先祖の霊を迎えます。

・期間中には僧侶を招きお経や飲食の供養をします。

・16日の夕方、送り火を焚き、御先祖さまにお帰りいただきます。

◆逆さ吊り?

[盂蘭盆会・うらぼんえ]とはインドのサンスクリット語のウラバンナ(逆さ吊り)を漢字で音写したもので、 転じて「逆さまに釣り下げられるような苦しみにあっている人を救う法要」という意味です。

・お盆の行事はお釈迦さまの弟子の一人、目連尊者(もくれんそんじゃ)が母を救う話に由来しています。

目連尊者はある時神通力によって亡き母が餓鬼道に落ち逆さ吊りにされて苦しんでいると知りました。 そこで、どうしたら母親を救えるのかお釈迦様に相談したところ、 お釈迦様は言われました。

「夏の修行が終った7月15日に僧侶を招き、多くの供物をささげて供養すれば母を救うことが出来るであろう」と。

目連尊者がお釈迦様の教えのままにしたところ、その功徳によって母親は極楽往生がとげられたとのことです。

・それ以来(旧暦)7月15日は、父母や先祖に報恩感謝をささげ、供養をつむ重要な日となりました。

わが国では、推古天皇の14年(606)に、はじめてお盆の行事が行われたと伝えられています。

日本各地で行われるお盆の行事は、各地の風習などが加わったり、宗派による違いなどによってさまざまですが、一般的に先祖の霊が帰ってくると考えられています。

お寺では施餓鬼供養をしますが、家庭では先祖の霊が帰ってくる日としてさまざまな行事を行います。

■日本のお盆■

◆ 日本における「お盆」は、

仏教に於ける盂蘭盆(ウランバナ)の行事―地獄の苦しみをうけている人々をこの世から供養することの功徳によって、その苦しみを救いたいという行事―と、

昔からの今の自分があるのは、ご先祖さまのお陰であると感謝する先祖崇拝の心と合体したものです。

古くからの農耕儀礼や祖霊祭祀などが融合して伝えられてきたのが日本のお盆です。

お盆の習わしも、地域や宗教・宗派によって、あるいは時代によって、 さまざまに形を変えながら伝えられてきました。

その意味では、これが絶対に正しいという決まりはありません。

しかし、親族が一堂に会し、先祖や故人を偲び、今日ある自分をかえりみるという、 お盆の根幹をなす理念は、千古の昔から変わらないものだといっていいでしょう。

◆わが国の朝廷で行われたのは推古天皇(606年)十四年七月十五日斎会を設けたのが初めてとされ、斎明天皇(657年)三年七月十五日飛鳥寺で盂蘭盆会が催されたとあります。

江戸時代以前のお盆行事は武家、貴族、僧侶、宮廷の上層階級で主に催され、一般庶民に広まったのは江戸時代のようです。江戸時代に入ると庶民の間にも仏壇やお盆行事が普及し、又、ローソクが大量生産によって安価に入手できるようになってから提灯がお盆にも広く用いられるようになりました。

◆盆と正月・・・・・藪入り(やぶいり)

「盆と正月」という言葉が聞かれるほど、日本人にとってお盆は大切な行事と考えられています。 最近は藪入り(やぶいり)という言葉も死語となってしまいました。

江戸の時代、お正月とお盆には奉公人が休みをとって実家に帰ることが出来る時期で、これを「藪入り」と称しました。

当時は、仕事を見習うために、職人・商人ともに、十三・四歳頃から師匠や商家を選んで丁稚奉公にでたものです。丁稚たちは例年、正月の薮入りに主人から衣類万端与えられ、小遣いをもらって親許へ帰ります。

この時期はまた、他家に嫁いだ女性が実家に戻ることの出来る時期でもあり、自分と自分の家(先祖、ルーツ・・・)の繋がりを確認する大切な行事でありました。

八月、再び軒下の厄よけ鰯と柊を見る (2景) 奈良県 田原本にて

以前記録した六月、軒下の厄よけ鰯と柊(3景)

朔日は田原本に行き、再び軒下の厄よけ鰯と柊を見る。

鰯は若干茶色を増した感じがする。

今までに節分以外でこういった光景は見たことが無い。

実際はというと、京都市内で生まれ育った私には、節分でさえなじみが薄い。

武藤先生のお話によると、奈良では一年中飾ったままに家も多くみられるという。

関東では節分だけ飾るという。

前回の記録で疑問に感じていたひとつが解決した。

2011年8月6日 奈良県 田原本町

サンカについて書かれた本を読み始めた。

今までにも柳田國男氏、赤坂憲男氏、沖浦和光氏などでサンカ関連内容を読んだことはある。

だが、今回は多角的立場からとらえられていて、わかりよい。

日本の昭和十二年頃、サンカ小説(作者 三角寛)が大流行したという。

小説には多少は興味はあるが、それ以上に昭和十二年頃にこういった内容が大流行りした背景とそれを好んだ多くの民衆心理を知りたく感じる。

竹細工職人や山川に住む人々の断片的生活習慣だけをとらえていた私には、サンカそのものに誤解していたことがわかる。

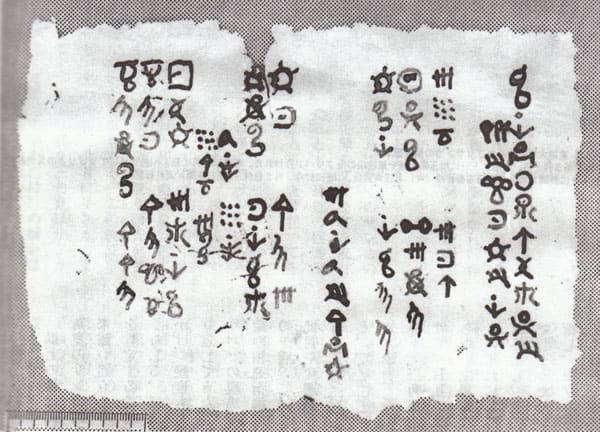

書物をペラペラとめくっていると、サンカ文字というものが載せられていた。

若干だが、中国のトンパ文字を思い起こさせる。

復元されたそれは、三角論文に基づいて、アブリダシにて再現制作されたという。

復元のプロセスにおいては何の問題も無く、加熱することでみごとに表記のとおりに表出したらしい。

現在、「サンカ符丁」ではない「サンカ文字」の在否には、まだまだ慎重な関係者からの聞き取りテストと検証調査を要する段階。

符丁とは

1 商品につける、値段や等級を示すしるし。

2 仲間うちだけに通用する言葉。隠語。合い言葉。「―で値を言う」

3 しるし。記号。符号。「頭文字で―をつける」

(『サンカ』河出書房新社 120ページ 飯尾恭之より 図・説明 引用)

先月から今月にかけて、K・邦彦先生のお話を四度(合計約6時間)聴く機会に恵まれる。

田原本、某図書館(2回)

K先生は考古学の先生。

考古学や歴史のこん本的な考え方を導いて下さるので、歴史がチンプンカンプンの私にはありがたい講義だと言える。

古墳は色々と見たが、全くもってわからない。

何しろ奈良に住んででずいぶんたった最近、やっと古墳を意識し始めたのだから。

それでも好きな古墳や印象深い古墳はいくつかできた。

わたしは考古学は全く知らない。

だが、保存だけでなく他の意味合いで水銀朱を塗られたり、呪術的なものをまわりに並べたり、文様の意味合いやそういった民俗学お話が時として交えられる先生方の話を聴くのが好きだ。

K・邦彦先生は次のようにおっしゃる。

「考古学は文献や民俗学的立場からも顕彰することが必要です。」

なるほどなと、妙に納得した。

先月末には古文書専門のY・栄治郎先生のお話を二時間聴く。

Y・栄治郎先生は奈良のお話の講義をされた年もあり、やはり歴史の中に多くの民俗学的なお話を織り込まれていた。

わたしは今年古文書の講義を二種類受講しているが、Y先生のお話も魅力的だと感じている。

今日は数年続けている個展の講座を受けてきた。

いつもここで書いている風吹ジュン似の美人の先生が講師。

わたしは女なので美人と言えども女性には感心は無いが、この先生の授業自体は好きだ。

先日は七月大歌舞伎の昼の部をひとりで見たが、もうすぐ夫と夜の部。

それがすむとY・栄治郎先生とは別の古文書の講座。

こちらは変体仮名の基本や元字などを学べるので、初心者の私にはもってこいだ。

これでわたしも、昔の仮名草子が読める名と、ひとりほくそ笑む。

5月にはA・茂先生とS・稔先生のお話、また『川路聖謨』の読み聴かせを楽しませていただいた。

そういうと今年もどういう訳だか天理市からA・茂先生講義の案内をいただいている。

この年になって、いろいろな方のお話を聴いたり読んだりさせていただくのは、とても楽しい。

正確に言うと、わからないなりに喜びを感じる…が、ただしいだろう。

それにしても、うねるように暑い。

うねるように…月並みな言葉だ。

もうすぐ祇園祭

今日はきゅんと冷たく冷やしたビールと鱧で、乾杯したい。

…………

って、

この暑いのに、何をだらだらと書いているのか!?わたしは!