太子ゆかりの法輪寺の謎にせまる

ーー 法輪寺出土品 ーー

斑鳩文化財センター 公式HPより ▼

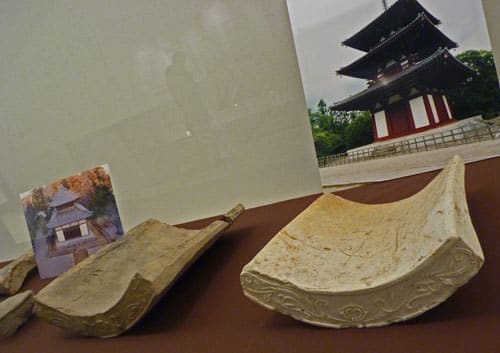

斑鳩町大字三井に所在する法輪寺は、別名、三井寺とも呼ばれ「斑鳩三塔」の一つとして親しまれています。しかし、古くより2つの創建説が伝わるなど、多くの謎につつまれています。そこで今回の展示会では、斑鳩町が実施した発掘調査の出土品や、法輪寺所蔵の出土品などを一堂に展示し、聖徳太子ゆかりの寺院として知られる法輪寺の謎の一端にせまります。

A

A B

B『法隆寺式軒瓦』は丸瓦と平軒瓦はセット(AB)を標識とする瓦だそうです。

会場説明書によると丸瓦と平軒瓦の正式名は次のようにありました。

線鋸歯文線復弁八弁蓮華文軒丸瓦

均整忍冬唐草文軒瓦

均整忍冬唐草文軒瓦(真上の写真と同一)

右は古い時代、左は新しい時代の瓦だそうです。

時代を経るにつれ、文様は簡素化され、造りやすくされたそうです。

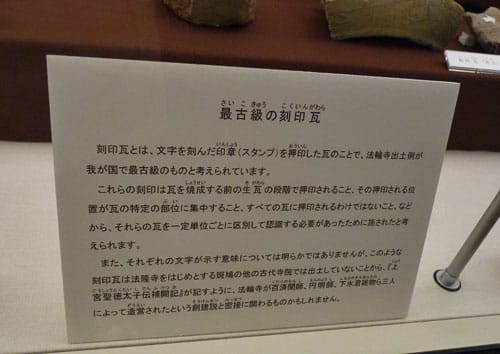

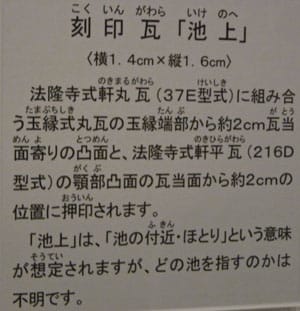

最古級の、刻印瓦

なぜ 印を押したかは三説ほどあるそうですが、はっきりとはわかってないそうです。

この印は転がすものではなく、上から押す種類のものですね。

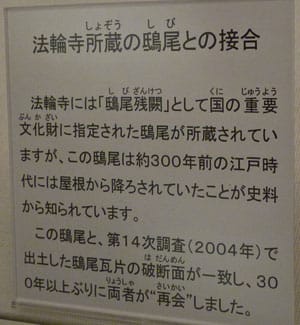

上は 鴟尾瓦です。

唐招提寺では大きな鴟尾瓦(オリジナルは、展示館)をみることができます。

そして法輪寺では 唯一 赤い鴟尾瓦があったそうです。

赤

どういった意味があったのでしょうか…。いろいろ考えられて、楽しいです。

貴重な瓦を拝見させていただきました。

今回は、わたしの心に残ったほんの一部を記録いたしました。

ご訪問のみなさま、関係者のみなさま、ありがとうございました。

感謝申し上げます。

斑鳩文化財センター(斑鳩町文化財活用センター)

4奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西1-11-14