『パイドン』 11 プラトン著(エケクラテス「裁判は遥か以前に終わったのに、彼が亡くなられたのは随分後なのはどうしてか?」パイドン「アテナイ人の伝説(ミーノータウロスの退治)による」)

東大寺南大門

『パイドン』 11 プラトン著(エケクラテス「裁判は遥か以前に終わったのに、彼が亡くなられたのは随分後なのはどうしてか?」パイドン「アテナイ人の伝説(ミーノータウロスの退治)による」)

プラトン P.11-14 「序曲」続き

「序曲」

エケクラテス

毒を仰いで亡くなられたということしか知らないのです。

パイドン

裁判がどのように行われたかも、ご存知ないのか?

エケクラテス

知らせてくれた人はいる。

裁判は遥か以前に終わったのに、彼の方が亡くなられたのは随分後なのはどうしてか?

パイドン

ある偶然。

船に花飾りがつけられたからです。

エケクラテス

なんの船ですか。

パイドン

アテナイ人の伝説によれば、その昔7人の若者と七人の乙女とを連れてクレタ島に渡り、彼らの生命も自分自身の生命とともに救ったという、あの船のことなのです。云々

パイドン

伝説にちなんで、毎年船に花をつけてstyっじょう。

花飾りの日がちょうど花飾りの日の前日に当たった、

そのためソクラテスは、裁判としの間に長い時間を牢獄で過ごすことになった。

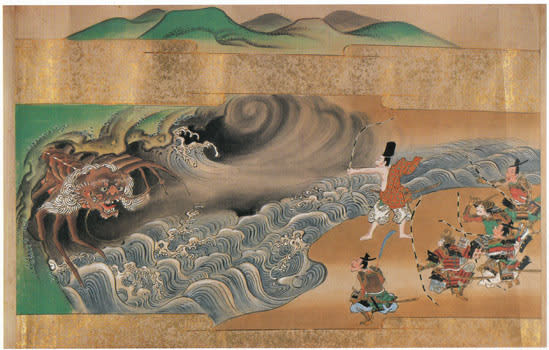

ミーノータウロスの退治

当時、アテーナイはクレータ島のミーノース王の勢力下に置かれており、アテーナイはミーノース王の命令によって毎年7人の若者と7人の乙女を怪物ミーノータウロスへの生贄として捧げるよう強要されていた。

その事を知って強い憤りを感じたテーセウスは、クレータ島に乗り込んでミーノータウロスを退治するため、父王アイゲウスの反対を押し切り、自ら進んで生贄の一人となった。

生贄を運ぶ船は、国民たちの悲しみを表す印として黒い帆が張られていた。

テーセウスは他の生贄たちと共にその船に乗り込み、クレータ島へ向かった。

ミーノータウロスが幽閉されているラビュリントスは、名工ダイダロスによって築かれた脱出不可能と言われる迷宮であった。

しかし、ミーノース王の娘アリアドネーがテーセウスに恋をしてしまい、彼女はテーセウスを助けるため、彼に赤い麻糸の鞠と短剣をこっそり手渡した。

テーセウスはアリアドネーからもらった毬の麻糸の端を入口の扉に結び付け、糸を少しずつ伸ばしながら、他の生贄たちと共に迷宮の奥へと進んでいった。

そして一行はついにミーノータウロスと遭遇した。

皆がその恐ろしい姿を見て震える中、テーセウスはひとり勇敢にミーノータウロスと対峙し、アリアドネーからもらった短剣で見事これを討ち果たした。

その後、テーセウスの一行は糸を逆にたどって、無事にラビリントスの外へ脱出する事ができた。

テーセウスはアリアドネーを妻にすると約束し、ミーノース王の追手から逃れてアテーナイへ戻るために、アリアドネーと共に急いでクレータ島から出港した。

しかし、彼は帰路の途中、ナクソス島に寄った際に、アリアドネーと離別してしまった。

これは、アリアドネーに一目惚れしたディオニューソス(バックス/バッカス)が彼女をレームノス島に攫ってしまったために、行方が分からなくなり、止むを得ず船を出港させたとも、テーセウスがアリアドネーに飽きたため、彼女を置き去りにしたとも言われている。

テーセウスは生贄の一人としてクレータ島へ向かう時、無事クレータ島から脱出できた場合には喜びを表す印として船に白い帆を掲げて帰還すると父王アイゲウスに約束していた。

しかし、テーセウスはこの約束を忘れてしまい、出航時の黒い帆のまま帰還した。

これを見たアイゲウスは、テーセウスがミーノータウロスに殺されたものと勘違いし、絶望のあまり海へ身を投げて死んだ。

その後、アイゲウスが身を投げた海は、彼の名にちなんでエーゲ海と呼ばれるようになった。

アテナイ人の伝説

テーセウス(古希: Θησεύς[1])

ギリシア神話に登場する伝説的なアテーナイの王。

そして国民的大英雄である。

長母音を省略してテセウスとも表記される。

アテナイ人の伝説

ミーノータウロス退治などの冒険譚で知られ、ソポクレースの『コローノスのオイディプース』では憐み深い賢知の王として描かれる。

ヘーラクレースほどではないが、大岩を持ち上げるほどの怪力を誇る。

プルタルコスの『英雄伝』では古代ローマの建国の父ロームルスと共に、アテーナイを建国した偉大な人物として紹介されている。

マラトーンの戦いでは、アテーナイ軍の先陣に立ってペルシア軍に突っ込み、アテーナイ軍の士気を大いに高めたという伝説がある。

テーセウスの伝説

テーセウスはアテーナイの王アイゲウスとトロイゼーンの王女アイトラーの子とされる。

海神ポセイドーンとアイトラーとの間に生まれた子であるという伝説もある。

テーセウスはトロイゼーンで育てられたが、16歳の時、アイゲウスに息子として認めさせるために、アテーナイに向かった。

テーセウスの伝説

アテーナイには安全な海路を取ることも可能であったが、テーセウスはあえて危険な陸路を選び、道中の山賊や怪物を討ち果たした。

エピダウロスではペリペーテースを、コリントス地峡ではシニスを、クロミュオーンではパイアと呼ばれた猪(クロミュオーンの猪)を、メガラではスケイローンを、エレウシースではケルキュオーンを、ヘルメウスでは山賊プロクルーステースを倒した。

残虐な方法で人を殺めていたこの者達に対し、テーセウスはいずれも同じ目に遭わせて殺した。

道中、テーセウスが倒したプロクルーステースは「プロクルーステースのベッド(寝台)」(Procrustean bed)の逸話で有名である。この山賊は旅人に寝台を勧め、大きな寝台より背が小さければ、旅人の手足を無理やり引っ張ることで殺してしまった。

また、小さな寝台から手足がはみ出せば、旅人の手足を切り落として殺してしまった。

そこから「無理矢理、基準に一致させる」という意味になった。

アテーナイでは、アイゲウスの妻メーデイアがテーセウスを毒殺しようとしたが、テーセウスはこの陰謀から逃れ、身に着けていた剣とサンダルによって身の証しをたて、アイゲウスから息子と認められた。

そして、メーデイアはアテーナイから追放された。

『パイドン』魂の不死について

プラトン著

岩田靖夫訳

岩波文庫 青602-2

他 Wikipediaなど

『パイドン』 1 プラトン著 (言葉memo 『パイドン』/ 「ピタゴラス派哲学者ピロラオス」/ 「ピタゴラス派」)

『パイドン』 2 プラトン著 (『パイドン』の登場人物)

『パイドン』 3 プラトン著 (言葉memo 「想起説」/ 「イデア論」/ 「カタルシス」)

『パイドン』 4 プラトン著 (『パイドン』におけるソクラテス像(超禁欲)と伝わる実像(禁欲主義者及び大酒豪、エロスといった快楽主義者))

『パイドン』 5 プラトン著 (パイドンとソクラテス / シミアスとケベス 対 ソクラテス / ピタゴラス派、ピタゴラス、ピタゴラス学派)

『パイドン』 6 プラトン著 (激しい問と答の激突は、この対話篇において、プラトンがいかに歴史的なソクラテスの生きた対話の有様の再現を意図したかを雄弁に物語る。)

『パイドン』 7 プラトン著 (『ゴルギアス』「いかに生きるべきか」「どんなに人が幸福であり、どんなに人が不幸であるかを知ることである。」「正義とは何であるか」)

『パイドン』 8 プラトン著 (ソクラテスの求めていたもの、、、、、プラトンのイデア論が成立する。 / 言葉memo イデア論(初期、中期、後期))

『パイドン』 9 プラトン著 (『パイドン』のソクラテスと歴史的ソクラテスの差異がある(多くの研究者))

『パイドン』 10 プラトン著 (『パイドン』「序曲」 「序曲」では 物語は、エケクラテスとパイドンの会話から始まります。 / 言葉memo 「エケクラテス」)

『パイドン』 11 プラトン著(エケクラテス「裁判は遥か以前に終わったのに、彼が亡くなられたのは随分後なのはどうしてか?」パイドン「アテナイ人の伝説(ミーノータウロスの退治)による」)