(写真はカッパドキアの夜明け頃。一人で散歩中の写真。ヨーロッパから到着した一人旅の息子と合流し、ここカッパドキアでは三人で三泊した。)

『暫』1985年

『恋女房染分手綱~重の井』

『俊寛』

『雨の五郎・三ツ面子守』

『伊勢音頭恋寝刃』

4月、『伊勢音頭恋寝刃~油屋・奥庭』を最後に5月になってからというもの、あまりテレビで歌舞伎を見る時間が無かった。

5月に入ってみる事ができたのは、次の演目

『暫』

『恋女房染分手綱~重の井』

『平家女護島~俊寛』

『雨の五郎・三ツ面子守』

先日のこと。

三津五郎さんのインタビューと舞踊『三ツ面子守』を見て、なぜかしらん?涙が流れてきた。

なぜかしらん?とは書いているが、理由ははっきりとわかっている。

三津五郎さんの踊りもお芝居も好きだから☆

本日、『恋女房染分手綱~重の井』を見て、芝居を見たという気持ちで、心満つ。

『恋女房染分手綱~重の井』のあと、1985年の『暫』を見て、役者さんたち皆さんの力強さに感無量。

嬉や!うれしや!!

出演者は次の通り(敬称省略)

市川團十郎 二世尾上松緑 尾上梅幸 市村羽左衛門 中村富十郎 中村吉右衛門 初世尾上辰之助 實川延若 片岡秀太郎 十三世片岡仁左衛門 十七世中村勘三郎 中村歌右衛門

なんだか懐かしいお顔ぶれで、心ときめく

好きな役者さんのオンパレードだ。

こんなにも重厚な舞台だったんだ^^vと、再度感じる。

そして、ジーパンで歌舞伎を☆をうたいもんくにされていた頃の南座で初めて見た歌舞伎。

この舞台よりも十年ばかり前から歌舞伎を見てこられた事に、今更ながら嬉しく感じる☆

そして、今はいる事のできない多くの役者さんたちをテレビで見る事ができる時代にも感謝する。

劇場(歌舞伎)に足を運んで、息吹を感じる舞台を楽しんでみよう。そのように感じさせる懐かしい舞台だった☆

ところで、連休はなにかしらん?忙しかった私^^

仁左衛門さんの舞台『義経千本桜~すし屋』を録画し忘れた。次回は22日。必ず録画しよう。

『義経千本桜~木の実・小金吾討死』は録画できている(はずな)ので、近日中に楽しませて頂こうと思う☆

『暫』

本編尺:56分

製作年:1985年

出演:市川團十郎 二世尾上松緑 尾上梅幸 市村羽左衛門 中村富十郎 中村吉右衛門 初世尾上辰之助 實川延若 片岡秀太郎 十三世片岡仁左衛門 十七世中村勘三郎 中村歌右衛門

戦後最大の襲名と言われた昭和60年の十二代目團十郎襲名の模様を放送。

悪人・清原武衝が善人たちを殺そうとするところへ隈取をしたヒーロー・鎌倉権五郎が「しばらく」と声を掛けて助けに現れるのでこの外題がある。扮装、化粧、演技いずれもが荒事の典型で、登場人物すべてに江戸の洒落が息づいている。江戸庶民を襲う災いや疫病、邪悪なものを神がかりの強さで抑え込む荒事の精神を初代市川團十郎が表現し、市川家のお家芸となった。團十郎の鎌倉権五郎に、二世松緑の武衡、梅幸の照葉、十三世仁左衛門の後見、十七世勘三郎の加茂次郎、歌右衛門の桂の前ほかでご覧いただく。

(1985年/昭和60年5月・歌舞伎座)

『恋女房染分手綱~重の井』

本編尺:68分

製作年:2005年

出演:中村福助 中村児太郎 坂東亀三郎 坂東亀寿 中村七之助 坂東彌十郎

身分違いの母と息子の出会いと別れが描かれる、涙なくしては見られない「子別れ狂言」。福助と息子・児太郎の親子共演で、五代目歌右衛門以来の成駒屋の家の芸をお届けする。

武家に生まれた調姫は、未だ幼いうちに政略結婚のため父母に別れ遠国に行くのを嫌がっている。その姫を慰めた馬子の三吉(児太郎)も、元は武家の生まれだったが事情があって浪人した父と離れ、馬子としてひとりで生計を立てなければならない身の上だった。親の都合できめられた運命だが子供はそれをどうすることもできない。姫の乳母である重の井(福助)は、せっかく巡り合った息子の三吉を前にするも、忠義を優先して親子の情を押さえ込んでしまう…。

(2005年/平成17年12月・歌舞伎座)

『平家女護島~俊寛』

本編尺:80分

製作年:2013年

出演:中村吉右衛門 中村梅玉 中村芝雀 中村歌六 市川左團次 片岡仁左衛門

絶海の孤島に残された男の悲哀。平家滅亡を企て鬼界ヶ島に流罪となった俊寛僧都と、平判官康頼、丹波少将成経は、流人生活に疲れ果てていた。しかし島に住む海女の千鳥と成経が夫婦となり、三人は日頃の憂いを忘れて喜び合う。そこへ都からの赦免船が到着し、三人の赦免が告げられるが、千鳥の乗船は許されない。悲嘆にくれる千鳥を見た俊寛は、自ら一人島に残ることを決意して…。

俊寛は僧侶だが政治家的な意志も強く、一方で都に残した妻や仲間への情も厚い人物。自分も都に帰り妻に会いたい。だが最後は死を覚悟して恋人たちを都に帰らせる。その心の移り変わりが短い間に描かれる近松門左衛門の名作。吉右衛門の俊寛、梅玉の成経、芝雀の千鳥、左團次の瀬尾太郎、仁左衛門の丹左衛門で。

(2013年/平成25年6月・歌舞伎座)

『雨の五郎・三ツ面子守』

本編尺:36分

製作年:2007年

出演:尾上松緑 坂東三津五郎

松緑の雨の五郎と、三津五郎の子守、人気の舞踊作品二題。

「雨の五郎」は曽我物語の主人公として有名な曽我五郎を取り上げた長唄舞踊。春雨の降る夜、五郎は恋人の化粧坂の少将に逢いに大磯の遊郭へと向かう。艶やかなクドキ、豪快な立ち廻りなど見どころに溢れた作品。

「三ツ面子守」は変化に富んだ常磐津の風俗舞踊。赤ん坊を背に駆け出して来たのはあどけなさの残る子守の少女。おかめ、恵比寿、ひょっとこのお面を付け替え踊っては赤ん坊をあやし、恋する男女の様子なども踊って見せる。

(2007年/平成19年5月・歌舞伎座)

『伊勢音頭恋寝刃~油屋・奥庭』

出演:市川團十郎 中村時蔵 坂東三津五郎 尾上菊之助 澤村田之助 尾上菊五郎

伊勢古市の遊郭にある油屋で実際に起きた事件を題材にした作品。

伊勢の御師(神官)福岡貢が、かつての主筋にあたる今田万次郎のために名刀青江下坂を捜すうち、なじみの遊女お紺をめぐる争いから多くの人を殺傷してしまう…。殺しの場面では、妖刀・青江下坂があまりにも切れるので、思わず殺人を重ねてゆく貢の白絣が、帰り血をあびて朱に染まっていくシーンは、凄惨美を充分に味わうことができ、この芝居の最大の見せ場となっている。

團十郎の貢に、菊五郎の万野、時蔵のお紺、田之助のお鹿、三津五郎の喜助、菊之助のお岸で。

(2001年/平成13年5月・歌舞伎座)

皆様

ご来場誠にありがとうございます。

昨日は 548名の方にお越し頂いておりました。

2014.05.07(水) 2915 PV 548 IP 1477 位 / 2016838ブログ

2014.05.06(火) 2773 PV 553 IP 1564 位 / 2016476ブログ

2014.05.05(月) 1510 PV 420 IP 2253 位 / 2016071ブログ

2014.05.04(日) 1657 PV 408 IP 2089 位 / 2015737ブログ

2014.05.03(土) 2982 PV 481 IP 1641 位 / 2015491ブログ

2014.05.02(金) 2709 PV 444 IP 1826 位 / 2015139ブログ

2014.05.01(木) 1530 PV 392 IP 2115 位 / 2014864ブログ

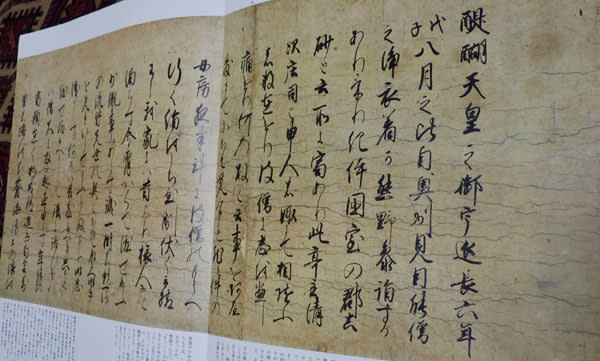

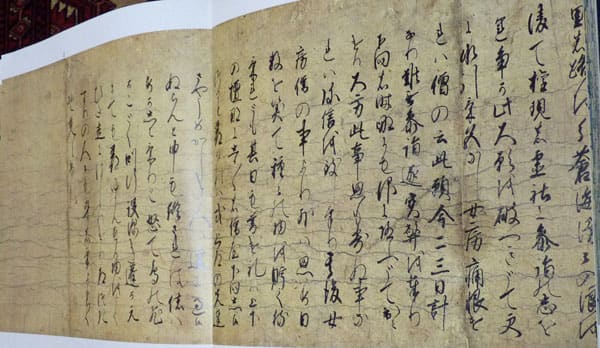

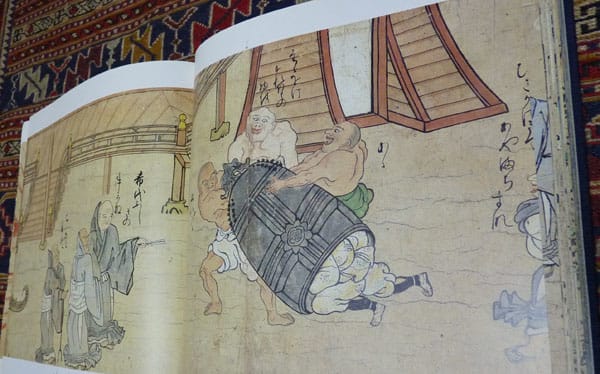

の『伊勢物語』を展示されていた。

の『伊勢物語』を展示されていた。