61: 『あなたの1日を3時間増やす 「超整理術」』 高嶋美里

角川フォレスタ

あなたの1日を3時間増やす「超整理術」

高嶋 美里【著】

\1,404(本体\1,300)

KADOKAWA

2014/02発売

某人物の鞄に忍ばせていた高嶋美里著の『あなたの1日を3時間増やす 「超整理術」』を少しの時間借りて読む。

ためになる部分、実行すべき部分がいくつかあった。

若い方には大変有効な本書。

齢を重ねたこれからの人生をどうすごそうか、或は時間を無駄にしたく無いと考える私のような中高年にも考えさせられる部分があると感じる。

紀伊国屋書店公式HPより ▼

内容説明

どうすればムダを減らし、時間を節約できるか?永遠のテーマを14日間で解決する1冊。

どうすれば効率よく無駄を減らし、時間を節約できるのか? という永遠のテーマを14日間で解決する1冊。仕事における「見つからない」を排除し、成果とお金と時間を生み出す、忘れることで結果を出す頭の整理術。

目次

デスクの整理

書類の分類

紙のデータ化

スケジュールへ落とし込む

データの分類

クラウドに必要情報をまとめておく

一目でわかる索引を作る

ネタとなるデータを保存する

自分の時間を把握する

定型化で時間を生み出す〔ほか〕

著者紹介

高嶋美里

遊雅セレブリティ株式会社代表取締役。シビスアカデミー学長。早稲田大学理工学部数学科に合格。卒業後は、時間と収益の効率を最大化するため、大手予備校数学講師に。体調を崩して予備校を退職。その後、ウェブデザイナーに。2005年にインターネットを使ったビジネスに出会う。2013年、自身が運営するオンラインスクール「シビスアカデミー」が通信制高校と連携し、日本初、インターネットビジネスを学んで高校卒業資格を取得できるようになる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

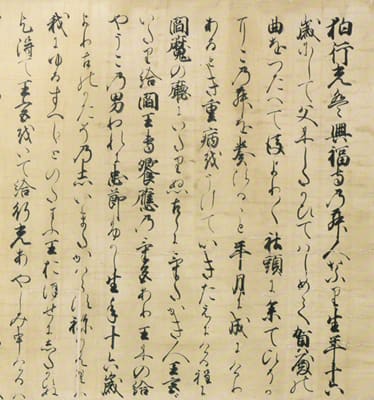

『近衞家 王朝のみやび 陽明文庫の名宝2』京都文化博物館(類聚歌合、短冊手鏡、春日権現霊験記絵巻)

『近衞家 王朝のみやび 陽明文庫の名宝2』京都文化博物館(類聚歌合、短冊手鏡、春日権現霊験記絵巻) 『和歌山県立博物館所蔵 熊野権現縁起絵巻』(勉誠出版 柳川家蔵絵巻(断簡))

『和歌山県立博物館所蔵 熊野権現縁起絵巻』(勉誠出版 柳川家蔵絵巻(断簡)) 『春日大社宝物殿 特別公開 華やかな屏風と祭礼図』(春日若宮御祭礼絵巻物/若宮祭絵巻)

『春日大社宝物殿 特別公開 華やかな屏風と祭礼図』(春日若宮御祭礼絵巻物/若宮祭絵巻)