備後の国分寺南大門の跡地の前は古代山陽道、近世山陽道、石州ぎんざん道の3つの道路が交差していた。

奈良時代からこの地は交通の要衝であったと思える。

国分寺南大門跡

徳川幕府の筆頭老中まで上り詰めた阿部の殿様は自領の交通の要衝が洪水で

道路が通れなくなるなどの事故が発生したらメンツにかかわる。

そんな理由で堂々川に砂留を造ったと推定できる。

その山陽道の道標を追いかけて見る。

備中国高屋宿(岡山県井原市高屋町)と備後国福山藩神辺宿の間は約1里強

その境界には江戸時代からの道標がある。

広島県側から見た最新の道標

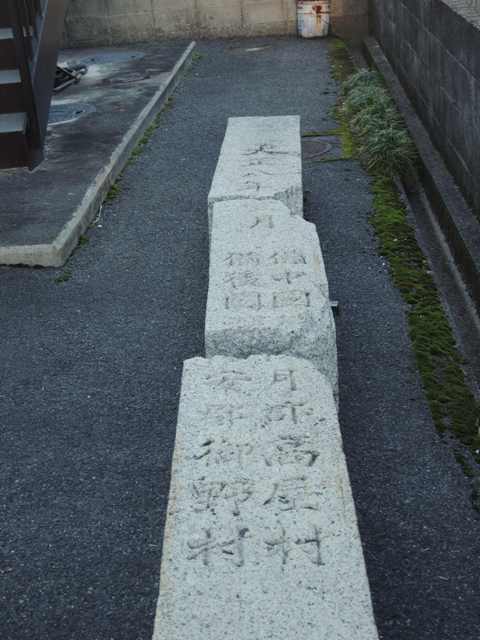

実はこの道しるべ江戸時代は木でつくられていたが村人の不満が起こるたびに焼かれたり

持ち去られるので石で造られた。がその石も3つに割られた経緯があり

現在では近くの金光教両備協会の水車がある池の脇の橋上に保存されている。

当時の農民の意地が石を3つに割った意味が隠されているようだ。

江戸時代のものらしい

つい最近車が壊すまで立てられていた

この道標は現在上御領集会所の庭に保管されている。

この保管されている場から南に山陽道は向かい、大阪峠を越えて八尋地区へ

そこから古代山陽道は一直線に西へ向かい国分寺前に

途中高屋川を渡り、数100メートルの所に四面地蔵がある。

多分天宝年間に女人講が建てたものだと推測するがその脇に道標がある。

この道が厩往還(地元の人はうま往還と呼ぶ)で奈良時代に造られた道が拡大されたものであろう。

そして国分寺前

近世山陽道と古代山陽道が交差する所

この場にも道標があった。現在は下御領八幡ン神社の境内に存在する。

道路を拡張する時邪魔になったらしい。国分寺南大門後の史跡から

南に5mの所にあったと近くのお店の会長が教えてくれた。

また西へ向かえば石州ぎんざん道になるのだが昭和のはじめには

堂々川の土手はここまで高くなかったとも教えてもらった。

神社にある道標

2基ある

ここから山陽道を進むと神辺宿東本陣と西本陣(黒田家専属に近い)につく。

ここから道沿いに1K程進むと福山道と山陽道に分かれる。

その別れる場所、現在の丙(えど)別れに立っていたが道路拡張工事で

ここも移設を余儀なくされ現在は菅茶山記念館の入り口に保管されている。

多分道路工事は昭和20年代天皇陛下が神辺に来られた時のことだと長老は言う。

今回保存された道標は運よく見ることができたが時の流れで

道端に立っていた道標の多くは何処かに埋められたり捨てされれたものがあると推定できる。

歴史遺物はそれなりの所に保存することが大事である。

と思うのは私だけであろうか。

奈良時代からこの地は交通の要衝であったと思える。

国分寺南大門跡

徳川幕府の筆頭老中まで上り詰めた阿部の殿様は自領の交通の要衝が洪水で

道路が通れなくなるなどの事故が発生したらメンツにかかわる。

そんな理由で堂々川に砂留を造ったと推定できる。

その山陽道の道標を追いかけて見る。

備中国高屋宿(岡山県井原市高屋町)と備後国福山藩神辺宿の間は約1里強

その境界には江戸時代からの道標がある。

広島県側から見た最新の道標

実はこの道しるべ江戸時代は木でつくられていたが村人の不満が起こるたびに焼かれたり

持ち去られるので石で造られた。がその石も3つに割られた経緯があり

現在では近くの金光教両備協会の水車がある池の脇の橋上に保存されている。

当時の農民の意地が石を3つに割った意味が隠されているようだ。

江戸時代のものらしい

つい最近車が壊すまで立てられていた

この道標は現在上御領集会所の庭に保管されている。

この保管されている場から南に山陽道は向かい、大阪峠を越えて八尋地区へ

そこから古代山陽道は一直線に西へ向かい国分寺前に

途中高屋川を渡り、数100メートルの所に四面地蔵がある。

多分天宝年間に女人講が建てたものだと推測するがその脇に道標がある。

この道が厩往還(地元の人はうま往還と呼ぶ)で奈良時代に造られた道が拡大されたものであろう。

そして国分寺前

近世山陽道と古代山陽道が交差する所

この場にも道標があった。現在は下御領八幡ン神社の境内に存在する。

道路を拡張する時邪魔になったらしい。国分寺南大門後の史跡から

南に5mの所にあったと近くのお店の会長が教えてくれた。

また西へ向かえば石州ぎんざん道になるのだが昭和のはじめには

堂々川の土手はここまで高くなかったとも教えてもらった。

神社にある道標

2基ある

ここから山陽道を進むと神辺宿東本陣と西本陣(黒田家専属に近い)につく。

ここから道沿いに1K程進むと福山道と山陽道に分かれる。

その別れる場所、現在の丙(えど)別れに立っていたが道路拡張工事で

ここも移設を余儀なくされ現在は菅茶山記念館の入り口に保管されている。

多分道路工事は昭和20年代天皇陛下が神辺に来られた時のことだと長老は言う。

今回保存された道標は運よく見ることができたが時の流れで

道端に立っていた道標の多くは何処かに埋められたり捨てされれたものがあると推定できる。

歴史遺物はそれなりの所に保存することが大事である。

と思うのは私だけであろうか。

ふるきを尋ねて 新しきを見る

折れた道標 繋ぎて見れば

東西南北 成る程なるほど

次いで道を まっしぐら

杉の並木を 潜って行けば 確かな石碑を まともに眺め

山陽道は ここかと刻む

、

福山は歴史がごろごろですね。

そこには色々な物語が点在していて興味深いです。

道標にもそれぞれ深い意味があるようですね。

その原因は農民だったり 道拡大の移転だったり 交通事故だったり時代によって色々変化していて 考えさせられました。

歴史を紐解くのは楽しそうですね。

うかね。私が読むとぎんぎん道となって、何だろうと思

いましたが、そりゃぁ石見銀山に通じる道だったのだと

やっと理解しました。(^^ゞ

国分寺は、かつては広大な敷地を誇っていたのでしょう

徳島の国分寺はかつてはのどかな田園地帯にあったのですが

最近は民家がまわりに増えて風情が無くなってしまいました

住宅や工場などの建築にある程度の規制が必要だったように思います

道しるべ、庚申様、塞神様、馬頭観音、それでも昔は信心深いからそれほど無関係のところへは移転していまいようです。今はどうでしょう。

できるだけ写真を撮っておくことだと思います。それと年月日も。風食で判読不可のもだいぶあります。