本日朝、先日注文したRCAケーブル 1m BELDEN 8428 NEUTRIK が届く、

先日RCAケーブの選び方に付いて参考意見をお聞きし、此れなら?良いのかなと思い、既製品を購入してみました。

早速筆者のTANNOY IIILZ in CabinetとTEAC MA-7に繋ぐ、勿論接点復活剤を塗布して早速視聴します。

筆者は機器の事は良くわからないので、其れなりにBelden社の歴史については調べてみる、

1900年頃、つまりウェスタンエレクトリック社がスタートした時期と、ほぼ同時期か、それより少し遅れて始まっています。

ベルデン(BELDEN)8412がいつ頃から存在していたのかを、米国ベルデン(BELDEN)社に問い合わせをした記事がありました。

その返答は、『8412がいつ頃からあったのか、我々も知らないほど、それほど古くから存在している。』

という返答でした。ある米国のエンジニアのかたは、Belden 8412は、あまりにも長く米国のスタンダードだったので、

他のケーブル(シールド)を使うときには、それなりに考慮しなくてはならないと証言されています。

あまりにも長くスタンダードだったということは、放送局から流れてくる音すら、ハリウッド映画の音すら、

Belden 8412的を通った音であることを意味しています。それがBelden 8412の正体です。100年以上の歴史があるようです。

だからといってそれが一番良いかどうかは別ですが、米国音楽、ジャズ、映画などを再生するには、ベルデン 8412こそ最良の一品であることは確かです。

その8412をギターケーブルと改良した8424なのです。改良型で多分中身の線を12mmから24mmに増やしたと思われる番号です。

前回のWEのRCAケーブルの事もあり、今回は太めの既製品を購入してみました。

又筆者の使用機器のようにオールド機材を使っている方は其れと同時から販売している、BELDEN、WEと相性が良いのかもしれない。

あと気になるのは、van den Hul(オランダ)ortofonからもRCAケーブルが出ているようです、ひょっとするとむしろ

classic愛好家にはvan den HulのRCAケーブルが合うかも知れません?一度試してみたいですね!ケーブル破産するかも知れませんネ!

TANNOY IIILZ in CabinetとTEAC MA-7から音を出してみます。

最初は話しても気にならない音量で聴きはじめ其れから徐々に音量をあげます。するとチェンバロ独特の低音が響く

勿論高音も澄んだ音色がでます、IIILZ in Cabinetが生き返る、スピーカーコードの交換した時と同じ感激を受ける、

音出ししてTANNOYってこんなに明るめの音だったのか?何となく艶っぽい?感じがする?今日は耳が異常なのか?

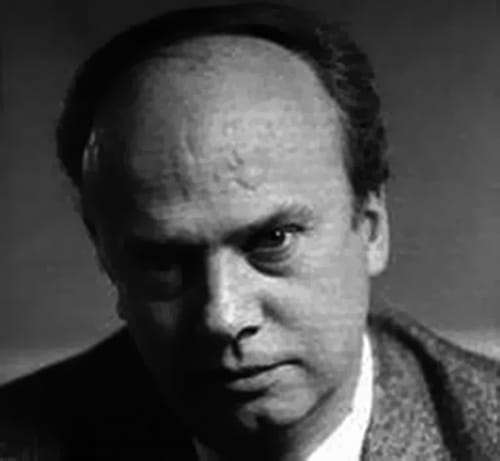

今回試聴には筆者も大好きでナチュナルで落ち着いた音楽を演奏するケネス・ギルバートの鍵盤演奏をきいてみました。

ケネス・ギルバートは1931年モントリオールに生まれ、パリに留学しリテーズ、ブーランジェらに師事。

モントリオール、ラヴァル大学、ベルギーのアントウェルペン王立音楽院教授。

1973年にはハールレム夏季講習会でグスタフ・レオンハルトの後任講師を務めました。

フランス・バロック音楽やバッハのチェンバロの権威として名高く、演奏には歴史的な銘器を用いているのも特徴です。

アルヒーフ・レーベルに録音されたバッハの作品集は、曲によっては独特な調律やヴェルサイユ・ピッチなど、

彼の研究結果が反映された演奏で、他の演奏者にはないものです。

バッハがオクターブを数学的に十二等分して、いわゆる平均律クラヴィーアを作曲して以来、

音楽芸術の中心は、作曲者の情緒でも表現観でもなく、音楽的な実体と楽器の発展それ自体から生み出される。

すなわち音楽それ自体を描写原型とすべきものなのである。

益々好きになるケネス・ギルバート、この落ち着いた深みのある演奏、少し前に出るが中音が充実いました。

気になる点は少し派手目の演奏に聴こえるが、実に見事なまるで低域から高域までスッと鳴る感じです。鍵盤楽器は合格点です。

ちなみにWanda Landowska・Edith Picht-Axenfeld・Josef Suk, Zuzana Růžičkováの三人も聴くが前より良く聴こえる。

まるで目の前で演奏してるような様を感じる、此れは相性が相当良いのかも知れない・・・出てきた音に染み染み痛感する。

未だヴァイオリン等弦楽器、管楽器等は聴いていませんが、かなり期待できるRCAケーブルだと思う。

バッハは「フーガの技法」の作曲中に死んだとされていますが、

実はこの曲は一度完成されていたことが最近の研究で明らかになりました。

ここではその初稿による演奏が収録され、チェンバロでも演奏可能なことを実証しています。

又フーガの技法は鍵盤楽器での演奏が実に説得力があり、バッハの音楽を聴くには最適と思う。

バッハはスコアーに楽器の指定に拘らなかったと聞く、その辺りは実にフリーのようだ、昔からバッハが好きで

特に器楽中心に聴いてきたが、最近は鍵盤楽器の演奏を聴くことが多い、又筆者所有のTANNOY IIILZ in Cabinet

で鳴らすのには丁度会っているのかも知れない?例えばアルテックA7で指揮者が見える体験もしたが・・・・

やはり、10畳程度の部屋でひっそり筆者だけ楽しむ感じの聴き方が好きだ、

筆者の友人曰く、お前の顔からclassicは合わないと笑われ続けた人生であった?首振りながらJAZZ聴いてるのが似合うと言われ続けた!

人の顔と音楽と比べるな!その為今は余り音楽談義はしない、特定の友人だけの音楽談義になっているのが寂しいです、(笑)

だから最近ブログで、日記帳の様に綴っているのが現状です。

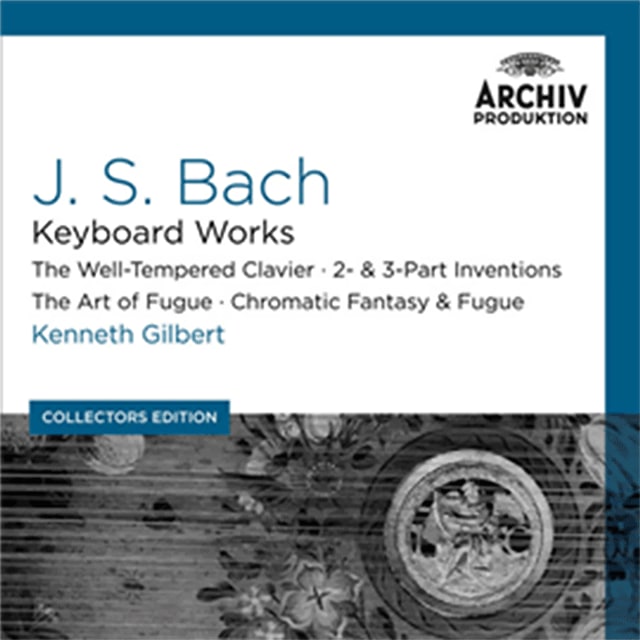

『J.S.バッハ:鍵盤楽器のための作品集』はその基本の曲が全て10枚の中に入っています。

筆者はレオンハルト、Zuzana Růžičková等のアルバムも持参していますが、ケネス・ギルバートを聴くのが多いようです。

但し通して聴くと何と10時間以上かかるので、インヴェンションとシンフォニアから聴いてます。

筆者はこのケネス・ギルバートの演奏が好きで良く聴くが

少しゆったりしたテンポで一音一音確実に、又的確に音符を刻み、誠にバッハファンとしても嬉しい演奏である

また音楽を大切に奏でる演奏は実に好ましい、鍵盤楽器の練習曲としては当に模範演奏といえる。

『J.S.バッハ:鍵盤楽器のための作品集』

[CD1-2]

平均律クラヴィーア曲集第1巻BWV.846-869

J. S. Bach - Prelude and Fugue n.1 in C Major BWV 846 (WTC I)

[CD3-4]

平均律クラヴィーア曲集第2巻BWV.870-893

[CD5]

フーガの技法BWV.1080

The art of Fugue BWV1080 - Kenneth Gilbert

[CD6]

半音階的幻想曲とフーガニ短調BWV.903

トッカータBWV.912~914

トッカータBWV.916

幻想曲ハ短調BWV.906

[CD7]

インヴェンションとシンフォニアBWV.772~801

♪J.S.バッハ:2声のための15のインヴェンションBWV772~786 / ケネス・ギルバート (チェンバロ)

♪J.S.バッハ:3声のための15のインヴェンション(シンフォニア) BWV 787-801 / ケネス・ギルバート (チェンバロ)

[CD8]

前奏曲とフーガイ短調BWV.894

トッカータ ト短調BWV.915, 同ハ短調BWV.911, 同嬰ヘ短調BWV.910

イタリア様式によるアリアと変奏イ短調BWV.989

カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」変ロ長調BWV.992

[CD9]

小プレリュード集BWV.924~929

**♪J.S.バッハ:6つの小前奏曲 BWV 924-929 / ケネス・ギルバート (チェンバロ)

6つの小プレリュードBWV.933~938

小プレリュード集BWV.939~943&999

**♪J.S.バッハ:イタリア様式によるアリアと変奏イ短調 BWV.989 / ケネス・ギルバート (チェンバロ)

プレリュード、フーガとアレグロ変ホ長調BWV.998

プレリュードとフゲッタト長調BWV.902

プレリュードとフゲッタヘ長調BWV.901

ファンタジーとフーガイ短調BWV.904

[CD10]

2台のチェンバロのための協奏曲BWV.1061&1062

3台のチェンバロのための協奏曲BWV.1063&1064

4台のチェンバロための協奏曲BWV.1065

【演奏】

ケネス・ギルバート(チェンバロ)

トレヴァー・ピノック(チェンバロ&指揮) イングリッシュ・コンサート(CD10)

【録音】1981~1992年

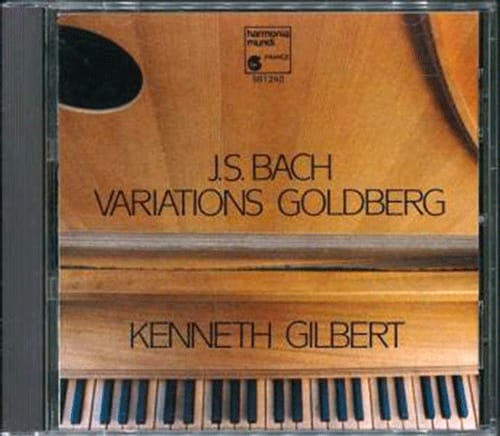

今回このシリーズの中には、筆者の大好きなゴルドベルグ変奏曲が入って無いのが残念です。

ケネス・ギルバート演奏はハルモニア・ムンディ盤のCDは入手出来ます。

今回購入のBELDEN 8428は筆者のシステムには相性は良いようです、

未だ全て聴いていませんが鍵盤楽器に於いては非常に良かったです。

BELDEN 8428の音を一口に言い表すと、ortofonSPUを聴く感じに・・・

かなり粘りのある音を出します。勿論JAZZもイケますよ!

昔筆者もグレースF8L、シュアー、ピッカリング、そしてオルトフォンと針を替え

最終的にはオルトフォンが残っている。

CDもアルフィーフレーベルでしっかりした録音で全曲安心して聴けます。

特にフーガの技法BWV.1080が神々しく聴ける

このCD全曲聴くと10時間以上必要のようですが、聴く価値はありそうです。ブラボー!