6/24 東海道ウオーク2日目。今日は石薬師~四日市~桑名まで歩こうかと思っていますが、今は曇っていますが、天気が心配です。

近鉄四日市駅前の三重交通バス 7:35に乗車し、前日ゴールの鈴鹿市自由が丘バス停に8:15到着。

スーパーの横から旧道に入ります。このあたり閑静な住宅街です。

1号線と合流する手前に「延命地蔵」がありました。一旦1号線小谷に出てすぐ旧道に入ります。小谷から四日市市です。

四日市市は、人口約30万人。三重県の中で一番人口の多い都市です。

豊富神社があります。万延2年(1861)京都山城国伏見稲荷神社の祭神を分霊・勧請して創建されました。もとは、杖衝稲荷大明神とも称しましたが、後に豊富稲荷神社よ改称されました。

1号線の向こう側に「采女(うねめ)一里塚跡」が見えます。道路を横断する所がなく、カメラの望遠で撮影しました。

このあたり「采女(うねめ)」と呼ばれています。采女の原義は、宮中で炊事を司った女官です。(大和朝廷に地方豪族から献上された) 古事記には、雄略天皇に仕えた「三重の采女」の

話が出てきます。雄略天皇の酒宴で盃に落ち葉が浮かんでいるのを知らずに采女が献上、天皇の怒りをかった。この時、采女は一首の歌を献上し許され、お褒めに預かったという

逸話があります。そこからこの地に采女という地名がついたとされています。

伊吹山での戦いで傷を負った日本武尊(倭建命)が、剣を杖代わりに越えたと伝わるのが、「杖衝坂」。坂の途中にある井戸で渇きを癒して、坂を越えたと言われています。

坂の頂上付近にある「血塚(ちづか)社」は、傷による出血を封じた所。日本武尊の血で染まった石を集めて葬ったと伝えられています。

日本武尊は、「吾が足は、三重の勾(ま)がりの如く、甚(いと)疲れたり」と、いったと伝わり、この言葉が「三重」の語源となりました。

ここから「杖衝坂」に入ります。比高20mながら東海道の道筋の中でも急坂の一つ。昭和初期まで唯一の幹線道路でした。江戸時代に作られた「東海道名所図会」にも紹介されています。

貞享4年(1687)江戸から伊賀に向かった松尾芭蕉が、馬に乗って杖衝坂にさしかかったが、坂が急なため、落馬したことを詠んだ「歩行(かち)ならば 杖衝坂を 落馬かな」は、

季語のない有名な句です。

私達は、京からでしたので下りでしたのでそんなに苦はなかったですが、江戸からでしたら、急な上りで大変でしたでしょうね。

坂の下り口には、「うつべ町かど博物館」がありました。まだ朝が早いので開いていませんでした。

1号線、内部川に架かる内部橋を渡ります。渡るとすぐ左折し、20~30m行った所から右折。

内部駅の所で1号線を横切ります。ここには、東海道400周年記念の石碑が建っています。

しばらく歩くと、民家の所に「いわひば処」という看板を目にしました。民家の方に許可をもらって見せてもらいました。

いわひばは、「巻柏」と書き、冬は、冬眠して枯れていますが、春に目をさまし、夏には青々と成長し、秋には紅葉し、また冬眠するそうです。不思議な植物ですね。

このあたり、神社仏閣が建ち並んでいます。

願誓寺は、浄土真宗高田派に属しています。現本堂は、寛政4年(1792)再興のものです。

小許曽(おごそ)神社は、延喜5年(905)式内神社として神名帳に記載されています。伊勢の国には、253の大社、中社、小社があり、そのうちの小社として選ばれました。

約1100年の歴史があります。

観音寺は、寺の縁起に寄れば、織田信長の北伊勢侵攻により兵火にあいましたが、村民が本尊観世音菩薩を守護して災禍を逃れ、村仏として維持されました。

安永8年(1779)黄檗宗(おうばくしゅう)黄檗山万福寺の末寺となりました。

大連寺は、俗称米田の森にあったことから米田山法鎮寺といい、真言宗の寺でした。後に現大連寺の西北に俗称大連の地に堂を建立し、米田山大連寺となりました。

布教にこの地に逗留された浄土真宗高田派第10世真慧上人に帰依し、浄土真宗に転宗、現本堂は、文化10年(1813)再建のものです。

街道歩きの先輩、ランドセルさんは、お寺の格言が好きです。この言葉なんか私も好きですね。(笑)

四日市あすなろう鉄道「追分駅」に着きました。この電車は、公共交通として走っている電車の中では、最も線路幅の狭い、特殊狭軌線「ナローゲージ」(762mm)の鉄道で

全国でも3路線しか残っていない貴重な路線です。

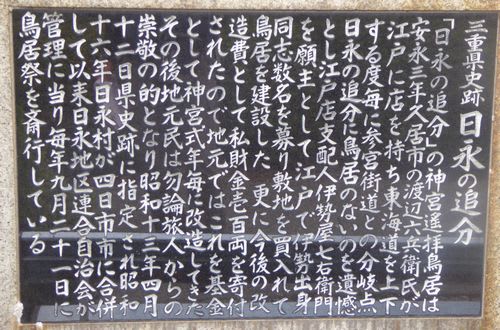

追分駅の先、東海道と伊勢街道が交差する所に「日永の追分」があります。道路が拡幅される前は、伊勢街道の道を跨いで伊勢神宮の鳥居が建てられていたそうです。

この鳥居は、安永3年(1774)、久居出身で江戸にいた渡辺六兵衛という人が、江戸から京へ行くとき、ここから伊勢神宮を遥拝するようにと思って建てたものです。

また、追分は、四日市宿と石薬師宿の間にあって「間の宿」と言われ、伊勢神宮遥拝鳥居を中心に旅籠が軒を並べ、茶店も多かった。そして間の宿は、本宿に比して

割安に宿泊することができ、旅人からは、歓迎されていました。

そういえば、この近くに「泊町」という地名がありますが、この間の宿の旅籠があったからでしょうか?

「東海道中膝栗毛」の中で弥次さん喜多さんが参宮の為、伊勢に向かいましたが、日永の茶店で金比羅詣りの男と名物饅頭の食べ合いの賭けをすることになったそうです。

結局、食べ合いに敗け大金を巻き上げられてしまいますが、男は、手品師で餅を懐に入れ込んだそうです。

日永郷土資料館は、休館日でした。「日永足袋」「日永団扇」などをはじめ、地域に残る歴史、文化、街道に関するものなどが展示されているそうです。

泊町の信号から旧道に入りますが、この道路、1号線の抜け道になっていて、歩道もなく、車が通行するたびに止まって、車が通過するのを待って歩きます。

「名残の一本松」があります。当時は、泊の集落まで、東海道の両側に低い土手が築かれ、その上に大きな松の木が並んでいました。その間には、家は一軒もなく、

縄手(畷)と呼ばれていましたが、この松はその縄手に植えられたものが残った貴重なものです。

「日永の一里塚跡」 もとは、5m四方で高さ2,5mの塚が、東海道の両側に築かれており、西側の塚には、榎が残っていましたが、明治2年(1869)に伐採され、塚もその姿を消しました。

日本橋から100番目の一里塚です。江戸から百里。

「日永神社」 伊勢の神宮で祀られる天照大御神を祀っています。神社本殿右側に東海道最古の道標があります。道標の右側に「京」、表に「大神宮」、左側に「山田」、

裏に「明暦2年(1656)3月吉日南無阿弥陀仏 恵心」と彫られており、もとは、日永の追分にあったそうです。

「つんつくおどり」は日永地区に伝わる郷土色豊かな踊りです。その起源については、滝川一益の母の隠居所を実蓮寺境内に建築する地固め工事に歌った歌謡と動作を

取り入れた踊りであるという伝承があり、もう一つは滝川一益が田畑を流失する農民の困窮を見て、天白川の堤防を築くための地固め、地つきに歌ったとする伝承です。

なお、元和6年(1620)の「清水九朗左衛門手記」に「日永踊之事ツンツクノ事ハ此ノ町地タカメ浪切踊トテ帯ヲ手ニモチ扇ニ而踊浪入也」とあり、近世の初頭には

現在のような「つんつくおどり」があったことがうかがわれます。踊りには3種類あって太鼓・笛などを用いた囃子と歌い手に合わせて、櫓を中心に二重三重に円陣を作って踊ります。

司馬江漢の「西遊旅譚(さいゆうりょたん)」にも「つんつくおどり」が挿絵入りで紹介されています。現在では8月第2土曜日・日曜日に両聖寺(りょうしょうじ)境内で保存会を中心に行われています。

街道は、天白川に架かる天白橋を渡ります。この日永地区にも神社仏閣が多いです。

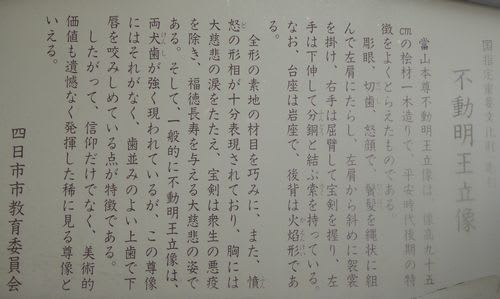

大聖院 松井親蔵法印が一族の守り本尊を奉じ、永禄8年(1565)氏寺として再興されました。本尊不動明王(秘仏)は、鎮守府将軍源頼義公、義家公父子の念持仏で、大正4年(1945)

国宝に指定されています。醍醐三宝院直末、神戸藩主御祈願寺。

水沢道標:約200年前、大阪の河村羽積という人が、東海道から水沢道に分かれる角に建てたのがこの道標です。水沢の楓谷は紅葉の名所であり、昔は菰野藩主の土方公が

必ずこの紅葉を愛でられたそうです。この碑の表は「水沢は藍より出て紅葉哉 大坂 羽津み」、裏面は、「猿丸大夫名歌古跡すい沢へ是より三里」と彫られています。

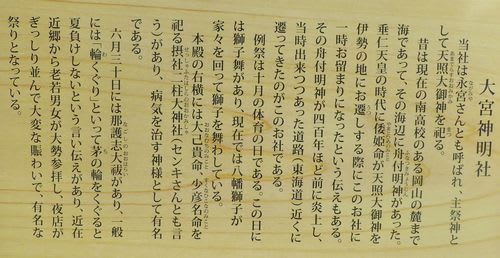

大宮神明社は、永宮さんとも呼ばれ、天照大御神を祀っています。ちょうど神社では、「輪くぐり神事」が行われていました。

鹿化橋を渡ると赤堀の町に入ります。

赤堀の町に入ると、街道沿いに「鈴木薬局(旧鈴木製薬所)」という旧家があります。

案内板によると、

鈴木薬局(旧鈴木製薬所) 竹の切り口を示す「丸二つの組み合わせ」の登録商法に、「赤万能即治膏」・「無二即治膏」・「萬金丹」・「真妙円」などの膏薬の名前が書かれた

古い看板を掲げる鈴木薬局は、200年以上も製薬業を営む旧家である。

当家は、代々勘三郎の名を受け継ぎ、現在の当主鈴木友造氏で第十一代を数えるが、同家に伝わる家系図によると、第四代勘三郎高春が、寛延三年(1750)二月に蘭学勃興の地、

長崎に赴き、漢方を伝授されたといわれている。

当家の建物は、東海道沿いの古い家の中でも一際がっちりとしたものである。 これは、第六代勘三郎高光が、嘉永五年(1852)に建てたものであることが、家系図によってわかる。

玄関には、約60kgの重い木製の上げ下げ戸があり、東海道に面した表には連格子がはめられ、六畳から十二畳の部屋が奥に続き、そのうちのひとつの欄間には、

厚い檜の近江八景を形どった一枚彫りがある。また、土蔵とともに膏薬をつくった作業場があり、薬研などの貴重な道具が保存されている。

無二膏、赤万膏は、吸出し薬です。

近鉄名古屋線を渡ると「浜田」の町です。

文明2年(1470)田原美作守忠秀が築城した浜田城は、天正3年(1575)に織田信長の軍勢に攻められて落城。今は、鵜森神社に土塁を残すばかりになりましたが、

城下町だった旧浜田町には、当時千鰯屋や材木屋、紙屋などの店が軒を連ね、多くの人で賑わっていました。今もこの界隈には、連子格子の古い民家が残り当時の風情を伝えています。

作家の丹羽文雄さんは、浜田町崇顕寺(現浜田保育園)が生誕地です

四日市市の中心部にやってきました。

四日市市は三重県の北部に位置し、西は鈴鹿山系、東は伊勢湾に面した温暖な地域です。太古より市内各所に古墳が築かれ、なかでも志氏神社古墳は市内唯一の前方後円墳として

知られています。文明5年の外宮庁宣案には「四ヶ市庭浦」の地名が記されており、この頃にはすでに定期市「四日市」が成り立っていたともいわれています。

江戸時代になると、市場町・湊町の四日市に「宿場町」「陣屋・代官所の町」が加わり、北勢の行政・商業の中心地として知られるようになり、幕末から明治にかけては、

菜種油や肥料の生産や取り引きの盛んな町として栄え、四日市港の修築で勢い生糸、紡績を中心として繊維工業へ、さらに、機械工業や化学工業の進出が相次ぎ、

日本の近代工業化への歩みを模したかのような形で四日市地域が商工業の都市に進展しました。

明治30年に市制を施行し、昭和5年に塩浜、海蔵の両村を合併して以来、昭和32年まで周辺の町村を併合、さらに、平成17年2月7日に楠町と合併し、現在の市域となりました。 (四日市市公式ページより抜粋)

街道は、表参道スワ栄という商店街に入って行きます。街道が商店街の中を歩くのは、山陽道で岡山市内を歩いた時以来です。

この商店街は、諏訪神社に通じています。もうすぐ七夕、商店街には、七夕飾りが飾られています。四日市市のゆるキャラ「ごにゅうどうくん」も展示されていました。

商店街の終わりにある「諏訪神社」は、鎌倉時代の建仁2年(1202)に信州の諏訪神社の御分霊をこの地に勧請し、創祀されたと伝わっています。

毎年10月の第一土曜、第一日曜に行われる例大祭「四日市祭り」は、江戸時代初期から続いています。昭和20年の戦災で焼失したが昭和26年に再建されました。

四日市宿は、東海道五十三次の43番目の宿場です。幕府直轄の天領であり、代官所が置かれていました。宮宿との間に「十里の渡し」がありました。

宿内人別:7114人(男3522人、女3592人) 宿内総家数:1811軒(本陣2、脇本陣1、旅籠98)。

本陣などは、残っていなく、黒川本陣跡が、現在の黒川農薬商会。脇本陣の「帯屋跡」が近藤建材店、問屋場跡が、福生医院だと言われています。

もう一つの「清水本陣跡」は、笹井屋さんの向かい側だと伝えられています。その辺の所を詳しく聞きたくて、和菓子の「笹井屋」さんに入りました。

笹井屋は、「なが餅」で有名です。なが餅とは、薄く伸ばした餅に餡を詰めて軽くあぶった餅です。長い餅だから「なが餅」と思っていたのですが、

このお店、天文19年(1550)、日永の地で創業。日永の「永」をとって「永(なが)餅」と命名されたという説もあるそうです。

その460年以上続く「なが餅」が食べたくなりました。1個1個のバラ売りはありませんので7個入りを買い、お店の中は食べる所はありませんでしたが、

椅子がありましたのでそこでいただきました。食べてみると甘さも抑えられており、実に美味しいお餅です。

ただ、別に強要するわけではありませんが、お店の方、店の中で食べるのでしたら、お茶の1杯ぐらい出してもいいのではないでしょうか?

老舗の店でしたら、このくらいの気配りが必要ではないでしょうか?

お店の方に、本陣の場所を聞きますが、清水本陣の場所は、パンフを持ってきて説明してくれましたが、解らないとのこと。そのパンフいただけるのかと思いましたが、

すぐ持って帰られました。店の中に私達みたいな旅人に配る東海道四日市宿のパンフを置いてもらえれば、何かと参考になるのですが・・・・・・・

広重の浮世絵、「四日市宿」は、三重川を渡る旅人が強風に遭遇している姿を描いています。

三重川は、現在、三滝川と名前が変わっています。

東海道チェックシート

≪追記≫ 四日市市のマンホール

1.四日市港と石油コンビナート、姉妹都市オーストラリア・シドニーのコアラ、中国・天津のパンダ

2.市の花「サルビア」

3.広重浮世絵「四日市宿」