11/30(土)は、福岡県みやま市で行われた「みやまの秋満喫オルレ」に参加しました。

「オルレ」は、韓国・済州島(チェジュ島)から始まったもので、もともとは、済州の言葉で「通りから家に通じる狭い路地」という意味です。済州ではなじみ深い言葉ですが、トレッキングコースとして名づけられてからは全国的に有名になりました。

ここ九州でも21コースがあります。

私、オルレは、初めての経験ですので、何回も歩かれている北九州のNさん、長崎のSさん、筑後のKさん達と同行させていただきました。

オルレのコースには、カンセと呼ばれる馬をモチーフにしたオブジェや赤と青のリボン、木製の矢印などがあります。

スタート会場は、八楽会教団。9:45より開会式が始まりました。

今日のコースです。各所におもてなしがあります。

スタートして700mぐらい歩いた所から山道に差し掛かります。「神宿る竹林」という所です・。

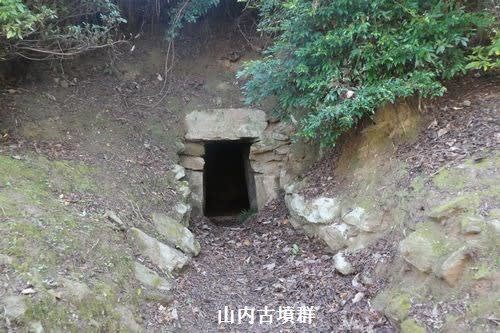

女山神籠石(ぞやまこうごいし)」は、みやま市にある国指定の史跡です。古塚山(ふるつかやま)を中心に1辺約70cmの立方体に加工された礫岩(れきがん が、山に沿って馬のひづめのような馬蹄状(ばていじょう)に並んでいます。

列石を横切る粥餅(かゆもち)谷・長(はせ)谷・源吾(げんご)谷・産女(うめ)谷には水門が設けられており、そのうちの粥餅谷と長谷が比較的、水門の原形をとどめています。女山神籠石は全長約3㎞に及び、山麓最北端の横尾(よこお)谷より北半分についてはまだ不明です。

築造の目的については、これまで「神域説」と「山城説」の両説の間で争われてきましたが、近年の調査により7世紀頃に構築された山城遺構とする見解が強まっています。

女山史跡森林公園展望台付近では、紅葉が綺麗です。

展望台では、遠く雲仙普賢岳でしょうか?

女山史跡公園では、山川みかんのおもてなし。

昼食会場は、「清水山荘」近くの広場。栗ごはん、ミネストローネ、ミニとんかつが出されました。

昼食休憩を終わり、再スタート。コースは、清水寺へ。山門をくぐると長い長い階段が待っています。

清水寺は、天台宗の開祖、伝教大師によって開かれた古刹。 開山以来、一千二百余年の間、清水寺は多くの人々の厚い信仰を集めてきました。

寺の言い伝えによると伝教大師は、唐から帰朝の折り、有明海の東方山中に美しく輝く光を発見されました。 その光を求めて、一羽の雉を道案内にこの山に分け入ったところ、苔むした合歓(むね)の霊木に出会われたのでした。 このうえなく喜ばれた大師は、

大地から生えたままのこの樹に一丈六尺(約5メートル)の千手観音像を刻まれました。 そして大同元年(西暦806年)にお堂を建立し、その観音様をお祀されました。(清水寺HPより)

ここも紅葉も名所です。郷土玩具「きじ車」は、歴史は古く806年頃に伝教大師が清水寺のある山で道に迷ったところ、一羽の雉(きじ)が道案内をしたという伝説が由来となっています。1年以上乾燥させて松の木を削りだし、着色していき釘を使わないのが特徴です。

昔から開運、縁結び、家庭円満のお守りとされています。緑と赤が雄、赤と黒が雌。(みやま市HPより)

九州自動車道を潜ると、田園地帯です。九州新幹線ガードの所が最後のおもてなし。ここではロールケーキが出されました。

14:16 道の駅「みやま」にゴール。約4時間のトレッキングでした。

翌日は、久しぶりに筋肉痛でした。