歩き旅4日目【日本スリーデーマーチ3日目】

日本スリーデー3日目。久しぶりに20kを2日間歩いたので足がパンパンに張っています。老体に鞭打って頑張って歩きます。

今日は終わった後、大宮~宇都宮に移動します。8:27スタート。

虎御石:1日目にアップしましたが、写真が間違っていました。

唐木中央公園へ。ここまで6km。公園をスルーしようかと思っていましたら、飯能のIさん、鶴岡のWさんが休憩中でした。しばし雑談し再スタート。

打木村治の作品「天の園」は、明治時代後半から大正時代、作者が小学校時代を過ごした唐子村を舞台に描かれた小説です。その唐子が散歩コースになっています。

都幾川(ときがわ)にやってきました。

ここには、沈下橋(冠水橋)稲荷橋があります。※稲荷を「とうか」と呼びます。近くに稲荷神社があるため付けられました。

沈下橋(冠水橋)は、欄干がありません。洪水で橋が水中に沈下することを想定し、水の抵抗を受けにくくし、欄干があることで流木が引っ掛かり、水の流れが悪くなることを防ぐのが目的です。

沈下橋を渡ると50k・40k、30k・20kの分岐点です。20k・30kコースは、高本山峠を通ります。マップには急坂と書いてあります。

若いころだったら、一気に登れたと思いますが、もう「歳」ですのでゆっくりゆっくり登っていきます。

坂を下り、岩殿観音に向かいます。参道を見ると、各家の所に旧屋号が付けられています。これは、旧街道の宿場町を歩いているとよく見れる光景です。

調べてみると、総門橋から岩殿観音正法寺の石段下迄やや登り気味に参道が一直線に伸びている。江戸時代に坂東三十三所観音霊場巡りが普及すると第十番札所として岩殿観音は、比企地方は

もとより関東各地にまで知られ、縁日には、多くの信者で賑わった。総門橋内の「院内」には、正学院をはじめ、かつての三十六坊には、僧がおり、修験者が訪れ、昭和の初めまで

多くの旅館や商店が軒を並べていたそうです。

旅館丁子屋は、江戸時代から昭和初期まで営業されていたそうです。玄関には、札が並べられています。

岩殿観音:社伝によれば、養老年間に沙門逸海が千手観音像を刻み開山し、正法庵と称し、鎌倉時代初期に源頼朝の命で、比企能員(ひきよしかず)が復興した。(クリックすれば比企能員の説明)

頼朝の妻北条政子の守り本尊だったと伝っている。天正2年(1574)栄僧が中興開山となる。天正19年(1591)家康から二十五石の朱印地を与えられる。

岩殿観音を下りると、20k、30kの分岐点。20kは、物見山に向かいます。

平和資料館へ向かいます。

物見山公園駐車場がチェックポイント。

例年ですと千年台公園で豚汁の接待があるのですが、今年はコロナの影響で中止。ですからコースが少し変わっています。

高坂に入りました。入ってすぐ目立つのが、「高坂彫刻プロムナード」。

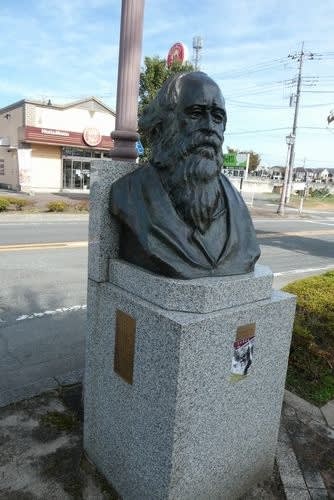

高坂駅西口から約1キロメートルの野外彫刻ギャラリー。ここには、田口弘(元東松山市教育長)と親交のあった彫刻家高田博厚の作品32体が並んでいます。

彫刻には、作者の短文が添えられていて、作品を一層引き立たせています。

1986年、高坂駅西口の区画整理事業により市街地環境が整備されたことから、まちづくりの一つのシンボルとして設置されました。

コースは、高坂駅の構内を通り抜けます。

新東松山橋を渡ります。のもとさくらの里は、桜がきれいでしょうね。

東松山駅を通ります。ゴールまであとわずか。

12:55 ゴールしました。3日間完歩しましたので「日本スーパーマスターウォーカー」の称号をいただきました。

このスーパーマスターウォーカーとは、北は北海道南は沖縄の全国18のマーチングリーグすべて参加し完歩したものに与えられる称号です。

東松山市からは、古代鬼瓦の置物をいただきました。家内安全、、厄除けになるそうです。

3日目のGPS。

このあと、家内の知人に会うため大宮に向かいました。その後、大宮から新幹線で宇都宮に移動。

明日から、中断していた日光街道(奥州街道)を再開します。