柳川のさげもん祭りは、来月の11日から始まり市内では、各地に「さげもん」が展示されます。

柳川さげもんは柳川藩の奥女中が着物の残り布で、子どものおもちゃや琴爪入れを作ったのが始まり。そのうち、それらを下げて楽しむ様になり、今日に至っています。

さげもんは、一列に7個の細工、それを下げ輪に7列結び付けます7X7=49ですが、子どもの健やかな成長と人生50年と言われていた時代に、1年でも長生きしてもらいたいという親の願いから

さげ輪の中央に大きな毬を2個下げて51にして飾るようになりました。

さげる順序は上中段に飛ぶもの、山のもの、木になる(咲く)、中下段に水中のもの、動物、人形を基本としてます。最下段は這い人形、柳川まりになります。

一般的な「吊るし雛」とは、鞠を使うかどうかで違います。

…………………………………………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1/11(金) ふくおかウォーキング協会3月例会の「柳川さげもん祭りウォーク」の下見に行ってきました。

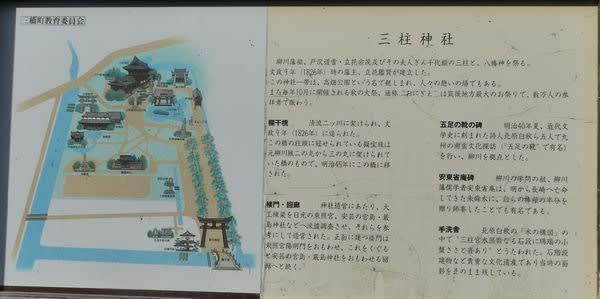

集合は、西鉄柳川駅。9:30スタート。コースは、柳川駅を出て、三柱神社→真勝寺→並倉→日吉神社→白秋道路→からたちの足湯→柳川駅の10kmです。

立花藩の城下町として栄えた柳川。柳川と言えば、「川下り」。2キロ四方、延長60キロにわたって網目状の堀割が巡らされた水郷。堀割をどんこ舟で回る“川下り”は、柳川観光の目玉です。

船頭の舟歌と心地よい水音を聞きながら、のんびりとした時間が過ごせます。また、詩人北原白秋の故郷としても有名です。

三柱(みばしら)神社は、初代柳川藩主の立花宗茂公と妻誾千代(ぎんちよ)姫、その父である戸次道雪公の三神を祀っています。

真勝寺は、初代筑後国主「田中吉政公」の菩提寺です。田中吉政は、慶長5年(1600)関ヶ原の戦で石田三成を捕らえた功により、三河国岡崎城主から筑後一国33万石余の国主になりました。

田中吉政は、柳川城の整備・天守閣の築造、筑後川、矢部川の治水事業、道路の新設・整備など土木工事に多くの業績を残し、現在の川下り観光の基を開きました。

真勝寺寺伝では、遺命により、2代忠政が慶長16年(1611)吉政の遺骸をここに葬りました。

鶴味噌(ツル)味噌は、明治3年(1870)創業。ここの堀割にある「並倉」は、南棟、中棟、北棟の三つの倉があり、麹室でした。

梅岳山福厳寺は臨済宗黄檗派の寺院で、旧柳川藩主立花家の菩提寺です。他にも作家「檀一雄」や俳人「木村緑平」のお墓もあります。

堀割を歩きます。

劉寒吉筆によるうなぎ供養塔は、「筑後路の旅を思へば水の里や柳川うなぎのことに恋しき」と書かれています。

日吉神社は、柳川の総鎮守。境内には、大きなおたふく面がありました。

コースは「白秋道路」に入ります。詩人・北原白秋が中学伝習館への通学路に使っていた道です。現在は白秋道路から続く道が川下りコース沿いの「水辺の遊歩道」として整備されていますが、

白秋の詩歌を生んだ情緒はそのままに、散歩道として親しまれています。昭和61年(1986)には、日本の特色ある優れた道路を選定する「日本の道百選」に選ばれました。

一年を通じて柳、花菖蒲、つつじなど四季折々の風景が楽しめるため、市民の憩いの場となっています。

北原白秋生家: 白秋(本名隆吉)は明治18年(1885)1月25日柳川市沖端の造り酒屋を営む商家に生まれました。矢留尋常小学校、柳河高等小学校、中学伝習館(現伝習館高校)に学び

早稲田大学英文科予科に入学、号を射水と称し、若山牧水、中林蘇水らと早稲田の三水と称されました。明治42年(1909)「邪宗門」をあらわし、その2年後「思い出」が上梓されるや、

たちまち世の賞賛をあび、詩壇に確固たる地位を築き、近代日本の詩聖とうたわれるようになりました。

また、童謡では、「雨」、「赤い鳥小鳥」、「あわて床屋」、「ちんちん千鳥」、「揺籃のうた」、「砂山」、「からたちの花」、「かやの木山の」、「ペチカ」、「待ちぼうけ」、「この道」などの作詞も手掛けています。

白秋の母校矢留小学校の横に帰去来や水の構図などの碑がある「詩歌苑」があります。

帰去来(ききょらい)は、

山門(やまと)は我(わ)が産土(うぶすな)、雲騰(あが)る南風(はえ)のまほら、

飛ばまし、今一度(いまひとたび)。

筑紫よ、かく呼ばへば 戀(こ)ほしよ潮の落差、

火照沁む夕日の潟。

盲(し)ふるに、早やもこの眼、 見ざらむ、また葦かび、

籠飼(ろうげ)や水かげろふ。

帰らなむ、いざ鵲(かささぎ) かの空や櫨(はじ)のたむろ、

待つらむぞ今一度(いまひとたび)。故郷やそのかの子ら、皆老いて遠きに、何ぞ寄る童ごころ。

詩歌苑と同じ敷地には、矢留大神宮があります。ここには「六騎」と呼ばれる平家の落ち武者伝説があります。

かんぽの宿柳川、御花、からたち文人の足湯を経てゴールの西鉄柳川駅に向かいます。

12:30西鉄柳川駅にゴールしました。

せっかく柳川に来たのですからやはり「川下り」を体験したいですね。

川下り会社に連絡して柳川駅まで迎えに来てもらいました。柳川の川下り会社は、4社あり、それぞれ舟の色にて区別しています。

私は、約30年ぶり、人生で2回目の柳川川下りです。

約30分間の舟下りでしたが、大いに楽しめました。

今日は、肝心のさげもんは、まだ1月ですので余り余り見つけることができなく、柳川の歴史探索になりましたが、、3月本番の例会では、市内各所にお雛様、さげもんが

たくさん展示されていると思います。

それに一番の贅沢はうなぎのせいろ蒸しを専門店で頬張ることですね。なかなか他所の県では味わえません。

ご説明の白秋道路という表現は初めて知りました。

生家から伝習館に通った道とのこと、なるほどと頷きました。

今回私の同級生が川下りの会社でバイトをしていましたので彼の会社の川下りに行きました。人生2回目の川下りでした。白秋道路は、白秋が自宅から伝習館までの通学路をこのように呼ぶことにしたそうです。また、映画「この道」も公開されます。

うなぎせいろ蒸しは、食べたかったのですが、財布と相談しましたらXでした。次回は食べてみたいです。