2024/02/19

NHK Eテレの

「趣味どきっ!読書の森へ 本の道しるべ」は

読書好きには、とてもいい番組です。

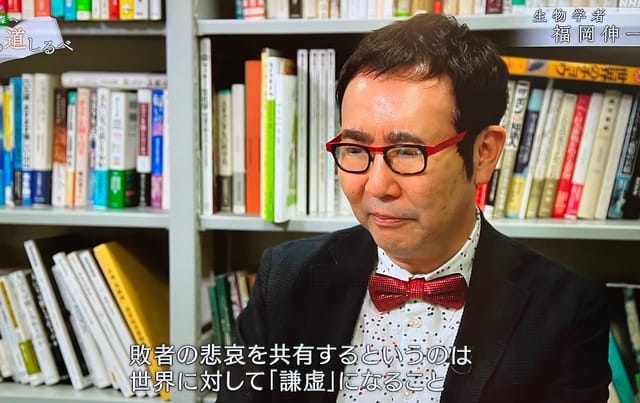

福岡伸一さんの回は

深いものの見方がありました。

私は福岡伸一さんの書くものが前から好きで

『動的平行』や『生物と無生物の間』

『できそこないの男たち』は

大変面白く読みました。

番組では

松本清張の小説『石の骨』を紹介していました。

〈勝者の物語でなく、敗者の物語を書いている。

やっぱり成功物語ってつまんないわけですよね。

負けてしまった者の思いのほうに、本当のことがある。

開かれた問いというか、考えることがたくさんある。〉

〈敗者の悲哀を共有するというのは

世界に対して謙虚になること。〉

「謙虚さ」とは「自己懐疑」である。

自分自身がこれでいいのだろう、とか

自分が言ってることは正しいのだろうかと考える。

「謙虚さ」や「自己懐疑」は知的である。

自分が疑えないのは最も知的でない。

自分が無謬であると考えるのは最も知的でない〉

「自分が疑えないのは最も知的でない」

という言葉はハッとしますね。

自分がいつも正しいわけではないという

謙虚さを常に持つこと。

それは知的なことであるというのです。

自分を客観的に見ようとする姿勢でしょうか。

〈かつて自分が読んで素晴らしいと思った本を

再読すると豊かな読書になる。〉

〈現代社会はファストを求められている。

しかし本のおもしろさって

あらすじや結末ではない。プロットではない。

そのいちいちのプロセスが大事。

それをどう書いているか

パズルの結びつきが大事。〉

〈だから読書はゆっくり読まなくてはいけないし

ゆっくり味わうものだと思います。〉

なるほどなあと思います。

本を読むときにスジを追って

それが本のおもしろさだと思ってしまいがち

だけど

プロセスをどう書いているか

パズルの結びつきと捉えているところが

視点を教えられた感じです。

1度読んだだけでは本の奥深さはわからない。

何度も読むうちに見えてくるものがあるし

気づきがあるというものですね。

私は本を読むときに、いつも

パソコンに印象に残った文章や

重要と思われる語句、固有名詞など

を打ち込みながら読んでいます。

だからけっこうな時間、手間がかかるのですが

1冊の本を読み終わったときには

まとまった読書記録が残ります。

図書館で借りた本は返してしまうと

それっきりなのがもったいなくて

始めたことなのですが

これをやることによって

作者の文体や本の章立てやらが

頭の中でずっと明瞭になる気がしています。