2020/10/11

前回、三島由紀夫のことを書いてからだいぶ日が過ぎてしまいました。

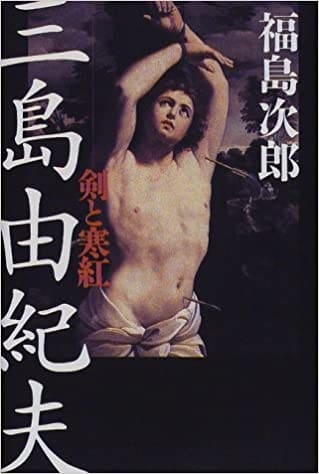

福島次郎著『三島由紀夫 剣と寒紅』の題になっている「剣と寒紅」だが、「剣」とは三島由紀夫のこと、「寒紅」は三島の母の倭文重のことだと福島は書いている。

この本を読んだとき興味をひいたのが、三島(平岡)家の雰囲気と倭文重のことだった。題に倭文重を示す寒紅を入れたくらいだから、三島にとって母の存在は大きかった。それだけでなく、福島にとっても倭文重は惹かれる存在だった。

福島は三島の自決事件を聞いたとき、先ず三島のことより両親、特に倭文重のことが気がかりだったという。

福島は私生児として生まれ、母の父親(祖父)の長男として戸籍を入れられ、祖父の妹である大伯母に育てられた。祖父は人力車夫、祖母は屋台行商、母は20代で賭博の元締めとなり、下町の盛り場の姉御だった。4人の子はみんな父親が違った。

そのような生い立ちで、三島家に出入りするようになってから、理想の母親像として倭文重を慕うようになった。

〈倭文重さんは、優しく、気どりもなく、自然であたたかく、「東京」、「上流社会」そして、「母親」と言ったものの、最も佳い、理想的な、今まで密かに憧れてきたもののエキスに思えた。 あの頃、私は三島さんの才能よりも、三島さんの家庭環境、特にそんな母親を持っていることに嫉妬さえ感じた。〉

自決事件後1週間たって、福島が熊本から上京して平岡家に弔問に訪れた時のことである。悲しみというより怖れを感じながらの弔問だった。

遺影に手を合わせて、両親と語らっている時、思わず涙ぐんでしまった。

〈思えば20年前、あんなに幸せそのものに輝ていた家庭―名声も富も愛情も併せ持っていた平岡家が (中略) 突然闇となり、ご両親の、というより、倭文重さん自身の上に墜ちかかってきた運命のむごさに触れたからだったろう。〉P.24

しかしまた、その翌日、平岡家で垣間見た倭文重の様子に不可解な感じを受ける。

〈(倭文重さんが)両腕を胸の上で可愛らしく組んで、はずむような足取りで、日和下駄を鳴らしながらこちらへやってくるのが見えた。掻き上げのあの髪型の下の細面には、うっすら化粧のあとも見え、口紅も濃くひいていて、その表情には満ち足りたような気配さえあった。鼻歌でも歌いかねないような素振りの小走りでやってきて。

その紅の色が寒紅と言って妙に鮮やかすぎる。20年前にも、あんなに濃い口紅は見た記憶がないと思ったのは、喪に打沈んでいる者と思い込んでいる私が、それを強く受け取りすぎたのか。最愛の息子があんなふうに1週間前に死んだばかりなのに、何故この人は、独りでいる時でもこんな顔をしていられるのか。〉p.37

〈倭文重さんのーあの誰も見ていないところで思わず示したー途絶えていた恋人からの便りを得て、それを胸に抱いてはずみ歩く娘のような表情を見たときにも、私自身の育ちの中で見てきた喪中の母親たちの様子とは違うと思った。学友、親戚、生徒、の死の幾多を見てきているが、その母親たちは、みな黙り、やつれ、老いー悲しみが渇くには年月を要していた。〉

〈おそらく倭文重さんの場合は、長い間瑤子夫人に奪われていた三島さんが、これでやっと自分のところへ戻ってきたという思いだったのではないか。倭文重さんと三島さんはそれほど一心同体だった。単にわが子というより、自分の人生のすべてを賭けた存在だった〉p.43

倭文重のはずんだ(ようにみえる)様子は、様々な来客が訪れるので気を張っていたのかもしれない。あるいは福島の書くように、息子を取り戻した気持ちだったのか。

または、もっと深い別の気持ちがあったのかもしれない。

『新版・三島由紀夫 ある評伝』(ジョン・ネイスン著/野口武彦訳 新潮社)には、こんな記述があった。

〈死の翌々日、11月27日 一人の弔問客が白薔薇の花束を持ってきた。その人物が三島の遺影を見上げていたとき、倭文重はうしろからいった。「お祝いには赤い薔薇を持ってきてくださればようございましたのに。公威がいつもしたかったことをしましたのは、これが初めてなんでございますよ。喜んであげてくださいませな〉p.338

倭文重は息子がいつか自死することはわかっていた。倭文重の書いたものの中にそれが出てくる。

『暴流のごとく』(新潮 昭和51年11月号に掲載)には次のように書かれている。

〈最後の半ヵ年は、不審、疑惑などという段階を跳び越し、日一日、肉迫という感じで、はりつめた重苦しい気分が、私の肌に、心臓に伝わってきた。-この人は死ぬつもりだ、と私は直感した。〉p.97

しかし気づかないふりを貫き通した。

〈彼の心の葛藤に、私が余計な負担を加えることがあってはならない。あくまで平静を装い、彼を動揺させないようにするのが、彼への思いやりというものだろう〉

〈「もう僕は決心した。どえらいことをやるけど決して驚かないでくれ」〉

〈こよなく愛した大切な宝物を失うかもしれないというおびえに身をさいなまれながら、悲しむという余裕さえない緊迫感に私の心ははちきれそうであった。むしろ、悲しんでなどいられるものではない、という反発心が支えていた。それが息子の何よりの希望であるならば、力を貸してあげたいくらいだった〉

〈私が泣けば彼も泣く。私が喜べば彼も喜ぶ。私はもう泣かない。泣くものかと気が狂ったように、とめどなく私の感情は揺れ動き、行きつ戻りつした〉p.97

産まれたばかりの赤ん坊を取られ、12歳まで三島だけ祖母のもとで暮らすことになったためか、倭文重には、いっそう強く子を求める気持ちが続いたのかもしれない。

三島は最後まで、母親には書きあげた原稿を見せていたという。最初の作品『花ざかりの森』から20年近く経ち、地位も名声も得た作家が母親に原稿を見せていたことに私は少し驚いたのだ。今の作家たちで、そんなことをする人がいるのか、いたら知りたいくらいだ。

それくらい母子の結びつきは強かった。

福島は書いています。

〈三島さんの姿が見えぬと、胸に飼い猫を抱きながら、「公(こう)さん、公さん、どこにいるの、公さん」と、甘さの混じる優しい声でよばわりながら、探し歩く。三島さんと倭文重さんの会話は、社会の話から、人の噂、街の店、芝居、映画、それから花や色の話まで奇妙に一致していて、とどこおることなくはずんで流れ、母と息子というより、特別に仲の良い姉と弟、いや、時には恋人同士にも見えた。〉p.89

もう少し書きたいこともあるのですが、ここまでに。