菜園のチンゲンサイの花です。

チンゲンサイの蕾も「おひたし」、「胡麻和え」などが美味しい春の味覚です。

虫眼鏡マクロの画像です。とっても可愛い花です。

いつも当ブログをご覧頂きありがとうございます。

読者の皆様に「お知らせ」が有ります。

実は、私が会津に転勤することになりました。

諸般の事情から単身赴任になります。

当面PCが有りませんので、帰宅する週末だけのアップになるかと思います。

携帯からのアップも試したいとは思いますが・・・・。

会津ならではの風景、歳事、食材と料理などを新たにカテゴリーに加え、ブログアップしていきたいと思っています。

今まで同様ご覧頂き、ご支援頂きたくお願い申しあげます。

先日蕎麦打ち仲間から、駒板の作成依頼がありました。

駒板は蕎麦を切るとき定規の役目をし、細打ちの時は必需品です。

部材は2つだけですが、加工の工程はかなり多い物です。

自動鉋盤を使い、桐の板を7mmの厚さに削ります。

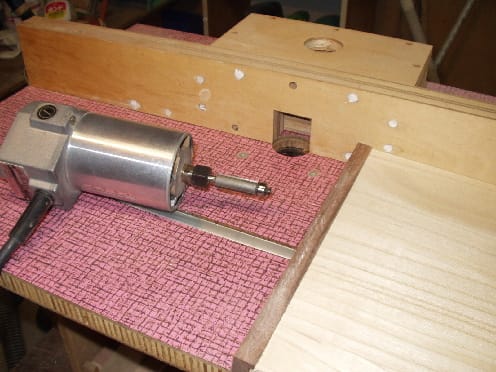

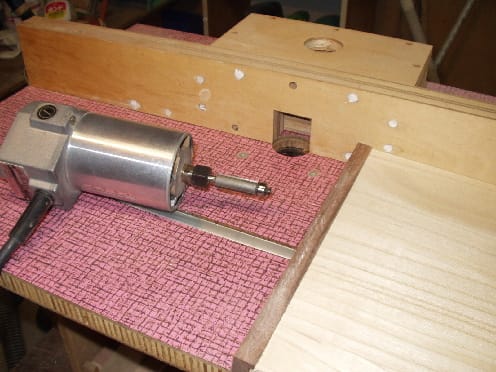

ルーターに4mmのストレートビットを装着します。

駒板の枕(駒板の前の部分で高くなっている部分)の材料の、ブラックウオールナッツです。

ルーターテーブルを使い、幅4mm、深さ4mmの溝を掘ります。

テーブルソーで溝を切った枕の部材を切断します。

これは小さい部材をルーターテーブルで加工するのは危険なため、大きい部材のうちルーター加工するようにします。

ルーターに大口径のストレートビットを装着します。

ルーターテーブルで桐の板に4mmの段欠をつくります。

枕の溝に差し込むホゾになります。

ドレッサーとサンドペーパーでホゾを調整し、枕の溝に入るようにします。

接着剤を塗布し、溝にはめ込みます、ゴムのハンマーでしっかりたたき込みます。

テーブルソーで規定の横幅に切断します。

ルーターにフラッシュトリミングビットを装着し、枕の裏にはみ出ている部分(ぴったりのサイズで作ると誤差が出ますので大きめに作り、最後にサイズを合わせます)を削ります。

ルーターテーブルで切削します。本体の桐の板に合わせて枕材を削る、この加工を倣い加工といいます。

鉋とドレッサーで底の部分にテッパーをつけ、さらに後部の角を取り、駒板が麺帯の上を滑らかに滑るように加工します。

サンダーで全体をサンディングし、仕上げます。

駒板3枚ができあがりました。

枕の高さが20mm程度の中級者用の駒板です。

部材が2個だけの単純な道具ですが、加工工程が意外と多く、加工精度も要求されます。

大きな武器になるのがルーターテーブルです。

手作業では不可能な加工も精度高く、簡単に行えます。

アマチュア木工家にとっては必須のアイテムだと思っています。

因みにこのルーターテーブルは、デコラのテーブルを利用して以前自作したものです。

駒板は蕎麦を切るとき定規の役目をし、細打ちの時は必需品です。

部材は2つだけですが、加工の工程はかなり多い物です。

自動鉋盤を使い、桐の板を7mmの厚さに削ります。

ルーターに4mmのストレートビットを装着します。

駒板の枕(駒板の前の部分で高くなっている部分)の材料の、ブラックウオールナッツです。

ルーターテーブルを使い、幅4mm、深さ4mmの溝を掘ります。

テーブルソーで溝を切った枕の部材を切断します。

これは小さい部材をルーターテーブルで加工するのは危険なため、大きい部材のうちルーター加工するようにします。

ルーターに大口径のストレートビットを装着します。

ルーターテーブルで桐の板に4mmの段欠をつくります。

枕の溝に差し込むホゾになります。

ドレッサーとサンドペーパーでホゾを調整し、枕の溝に入るようにします。

接着剤を塗布し、溝にはめ込みます、ゴムのハンマーでしっかりたたき込みます。

テーブルソーで規定の横幅に切断します。

ルーターにフラッシュトリミングビットを装着し、枕の裏にはみ出ている部分(ぴったりのサイズで作ると誤差が出ますので大きめに作り、最後にサイズを合わせます)を削ります。

ルーターテーブルで切削します。本体の桐の板に合わせて枕材を削る、この加工を倣い加工といいます。

鉋とドレッサーで底の部分にテッパーをつけ、さらに後部の角を取り、駒板が麺帯の上を滑らかに滑るように加工します。

サンダーで全体をサンディングし、仕上げます。

駒板3枚ができあがりました。

枕の高さが20mm程度の中級者用の駒板です。

部材が2個だけの単純な道具ですが、加工工程が意外と多く、加工精度も要求されます。

大きな武器になるのがルーターテーブルです。

手作業では不可能な加工も精度高く、簡単に行えます。

アマチュア木工家にとっては必須のアイテムだと思っています。

因みにこのルーターテーブルは、デコラのテーブルを利用して以前自作したものです。