先日郊外にある直売所に行ってきました。

ここの直売所は会津の特産物である、ある作物が中心の直売所です。

この画像が畑の風景です。

何の畑だかわかりますか?

正解はこれ「グリーンアスパラガス」です。

当ブログではよくアスパラガスがメニューに登場します。

アスパラガスが好きなのですか?と訊かれますが、安いし好物ですのでよく使います。

これは先が曲がっているので規格外と言うことで、市販の1/3程度で買えます。味は変わりません。

遊木民の食卓にアスパラガスのメニューが多いわけがお解りでしょうか?

アスパラもそろそろ終わりです。

アスパラガスには雌雄があるそうで、一番右で赤い実を付けているのが雌、その左が雄だそうです。

収穫量は雄の方が多いとのことです。

ムール貝のワイン蒸し

ボイルポテト塩ウニとイカの塩辛添

焼きナスと焼きネギ

会津に戻ってくる時、いわきのスーパーでムール貝(標準和名:ムラサキイガイ)当地方ではシューリ貝と呼ばれている貝です。

とてもダシの出る貝で、味噌汁にするのが当地方では一般的です。今回はワイン蒸しにしました。ニンニク、バター、イタリアンパセリ、ホワイトペッパーで塩は貝から出ますのでいりません。

濃厚なワイン蒸しができました。パスタにも合いそうです。後日試してみます。

まんじゅうの天ぷらに関するメールを沢山頂きました。職場の人とか会津育ちの人に訊きましたが、いづれもあのような食べ方はしないと言う答えでした。

本気で怒っている人もいました。

総菜としてまんじゅうの天ぷらが野菜の天ぷらと一緒に盛られるが、まんじゅうの天ぷらは食後に食べるとのことでした。

底引き網漁が解禁になり、底魚が安く手にはいるようになりました。

庶民にはありがたいです。

アイナメの煮付け(酒、ミリン、醤油、ショウガ)

揚げとブナシメジ、ナスの煮浸し

タコとキュウリ、キャベツのキムチ(自家製)

6月23日に初めて単身赴任の晩飯を載せてから25作目になりました。

私の好みにより、魚料理が多くなってしまいます。

季節の食材をなるべく多く取り入れようと考えています。

旬の物が一番美味しく、栄養、機能性もあるからです。

「晩ご飯の献立に困ったとき、ブログを参考にしています。」など嬉しいメールも頂いているのですが、単身赴任の皆様には参考になっているのでしょうか?

今までの25のdishに対して感想をお寄せ頂ければ嬉しいですし、今後の参考にしたいと思っています。

コメントでも、メールでも結構です。

庶民にはありがたいです。

アイナメの煮付け(酒、ミリン、醤油、ショウガ)

揚げとブナシメジ、ナスの煮浸し

タコとキュウリ、キャベツのキムチ(自家製)

6月23日に初めて単身赴任の晩飯を載せてから25作目になりました。

私の好みにより、魚料理が多くなってしまいます。

季節の食材をなるべく多く取り入れようと考えています。

旬の物が一番美味しく、栄養、機能性もあるからです。

「晩ご飯の献立に困ったとき、ブログを参考にしています。」など嬉しいメールも頂いているのですが、単身赴任の皆様には参考になっているのでしょうか?

今までの25のdishに対して感想をお寄せ頂ければ嬉しいですし、今後の参考にしたいと思っています。

コメントでも、メールでも結構です。

夏にはラタテューユが合います。

冷えても美味しく、パスタのソースにも、グラタンにも転用出来ますので、たっぷり作ります。

味付けは塩をほんの少々、水は使いません。

野菜の水分だけです。

野菜ってこんなに美味しい物だったのと思わされる料理です。

アサリのワイン蒸し

アスパラ、オクラ、エリンギのオリーブオイル焼き

レシピはこちらです。

冷えても美味しく、パスタのソースにも、グラタンにも転用出来ますので、たっぷり作ります。

味付けは塩をほんの少々、水は使いません。

野菜の水分だけです。

野菜ってこんなに美味しい物だったのと思わされる料理です。

アサリのワイン蒸し

アスパラ、オクラ、エリンギのオリーブオイル焼き

レシピはこちらです。

磐梯山と強清水の蕎麦畑です。

ススキが秋の気配を感じさせます。

ソバの花のアップです。

実が膨らんできており、ソバの花もそろそろ終盤です。

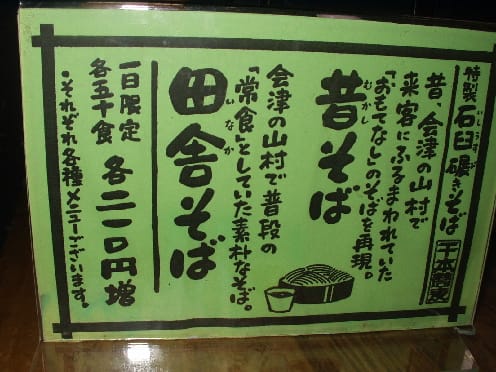

先日は強清水の「清水屋」を御紹介しましたが、今回は「千本蕎麦」です。

ここは会津独特の、色々な天ぷらがあります。

まんじゅう、納豆の天ぷらもあります。

今回たのんだのは「田舎そば」、蕎麦のヌキミを石臼で挽いた全粒粉のいわゆる「挽きぐるみ」の蕎麦です。

色はかなり濃く、かなり太い蕎麦で、食感も「ごりごり」、「もちもち」です。

田舎そばが好きな方には嬉しい蕎麦でしょう。

注文した天ぷらは、「納豆」と「するめ」でした。

納豆は青じその葉に乗せて揚げてあり、とても香ばしく美味しい天ぷらです。

こちらはお土産様に包んでもらった、「まんじゅうの天ぷらです」。

会津ではおやつ代わりだそうです。

家人によると以外とあっさりしていて美味しいとのことです。

会津にお出での際はお試し下さい。

先日、行きつけの魚屋さんに行くと、ご主人が大きなマグロを解体していました。

女将さんが「今日は時化で、魚が少なくて・・・・」とこぼしていました。

「マグロでももってく?」と不定形のサクを見せくれました。

「スジがあって硬いけどスプーンで”カッツアク”と手巻きに最高だよ」とのこと。

*カッツアク:掻き出すの意味

マグロの部位としては、大トロ、中トロ、赤身などに分かれますが、それ以外にヒレに近い部位などスジが多い部位があります。

スジが多く硬いので刺身にはなりませんが、佃煮などにすると美味しい部位です。

しかし、一手間かけると刺身でも美味しく頂けます。

硬いスジに沿って出刃をいれ、スジを一枚一枚剥がします。

スジに出刃を滑らせ、身を剥がすと握り寿司のネタとしても充分使える身が取れます。

今回は時間もなかったので、スプーンで”カッツアキ”ました。

かなりの量がとれます。

女将が言ったように「手巻き寿司」にしようかとも思いましたが、

軍艦の方が簡単かな?というわけで「軍艦の寿司」にしました。

基本的には赤身なのですが、適度な脂ものっている部分もあり、とても美味しいです。

これを食べると「大トロ」だ、「中トロ」だと言っているのがバカらしくなります。

過去の中落ち丼の記事です。

女将さんが「今日は時化で、魚が少なくて・・・・」とこぼしていました。

「マグロでももってく?」と不定形のサクを見せくれました。

「スジがあって硬いけどスプーンで”カッツアク”と手巻きに最高だよ」とのこと。

*カッツアク:掻き出すの意味

マグロの部位としては、大トロ、中トロ、赤身などに分かれますが、それ以外にヒレに近い部位などスジが多い部位があります。

スジが多く硬いので刺身にはなりませんが、佃煮などにすると美味しい部位です。

しかし、一手間かけると刺身でも美味しく頂けます。

硬いスジに沿って出刃をいれ、スジを一枚一枚剥がします。

スジに出刃を滑らせ、身を剥がすと握り寿司のネタとしても充分使える身が取れます。

今回は時間もなかったので、スプーンで”カッツアキ”ました。

かなりの量がとれます。

女将が言ったように「手巻き寿司」にしようかとも思いましたが、

軍艦の方が簡単かな?というわけで「軍艦の寿司」にしました。

基本的には赤身なのですが、適度な脂ものっている部分もあり、とても美味しいです。

これを食べると「大トロ」だ、「中トロ」だと言っているのがバカらしくなります。

過去の中落ち丼の記事です。

記事のタイトルがブログのタイトルと同じになってしまいました。

何人かの方から「遊木民のアトリエの中はどうなっているのですか?」とのお問い合わせが有りました。

いつも散らかっていて、人様にお見せできた物ではありません。

作業風景の記事「そば打ち坂の脚の作成」などで一端はご覧いただけていると思っていましたが、是非にとのことでしたので、ちょっとだけ(きれいなところだけ、これでもきれいな方です)ご覧下さい。

工具(手道具)置き場です。

手前に見えるのが14インチのバンドソー、丸木から板材を切り出したり、板を繊維と平行に切る(リッピング)につかいます。

丸鋸盤のようにキックバックが無いため安全です。

壁に掛けてある道具、何に使う物か解りますか?

こちらは材料置き場です。

種々の材木があります。

ブラックウオールナッツ、チェリー、レッドオーク、パイン、ヒノキ、ツガ、ケヤキ、キリ、黒竹などです。

古い柱なども見えます、床の間の飾り柱だったものです。

こういった廃材も素晴らしい材料になります。

会津のアパートにはスパイスラックがなく、カラーボックスに雑然と置いてあり、使いにくいものですから、スパイスラックを作ろうと思っています。

デザインはシェイカースタイルを変形させようと思っています。

下の紙のデッサンが典型的なシェイカースタイルです。

一切の無駄を省いた究極のデザインでしょう。

こうやってデザインは?工法は?仕組は?と考えているときが木工で一番楽しい時です。

ラフデッサンが決まったなら、寸法を決め、次は3面の展開図を起こします。

段ボールで模型を作り、シュミレーションすることもあります。

これで何度と無く救われています。

貴重な木材を無駄にしなくて済みました。

こちらは最初の画像で、バンドソーの陰にあった書棚です。

「遊木民は木工をどこで習ったのですか?」と良く訊かれます。

普通は職業訓練校や、師匠に弟子入りして技術を学のが一般的でしょう。

私は自己流です。

強いて言えば、この手作り木工辞典が師といえるでしょう。

婦人生活社の発行でしたが、数年前会社が無くなり廃版となっています。

この中の記事で「芝地さん」という方が中高年から木工を始めて、手道具でプロと同じ精度を出すのは難しいと仰っています。

そのとおりだと思います。

精度が出せるように工夫し、作成した治具を使って、加工機械でプロ並みの精度を確保するのが、アマチュアの道だと思っています。

追々、アトリエの中をご案内します。

まずは、掃除しなければ・・・・・・。

何人かの方から「遊木民のアトリエの中はどうなっているのですか?」とのお問い合わせが有りました。

いつも散らかっていて、人様にお見せできた物ではありません。

作業風景の記事「そば打ち坂の脚の作成」などで一端はご覧いただけていると思っていましたが、是非にとのことでしたので、ちょっとだけ(きれいなところだけ、これでもきれいな方です)ご覧下さい。

工具(手道具)置き場です。

手前に見えるのが14インチのバンドソー、丸木から板材を切り出したり、板を繊維と平行に切る(リッピング)につかいます。

丸鋸盤のようにキックバックが無いため安全です。

壁に掛けてある道具、何に使う物か解りますか?

こちらは材料置き場です。

種々の材木があります。

ブラックウオールナッツ、チェリー、レッドオーク、パイン、ヒノキ、ツガ、ケヤキ、キリ、黒竹などです。

古い柱なども見えます、床の間の飾り柱だったものです。

こういった廃材も素晴らしい材料になります。

会津のアパートにはスパイスラックがなく、カラーボックスに雑然と置いてあり、使いにくいものですから、スパイスラックを作ろうと思っています。

デザインはシェイカースタイルを変形させようと思っています。

下の紙のデッサンが典型的なシェイカースタイルです。

一切の無駄を省いた究極のデザインでしょう。

こうやってデザインは?工法は?仕組は?と考えているときが木工で一番楽しい時です。

ラフデッサンが決まったなら、寸法を決め、次は3面の展開図を起こします。

段ボールで模型を作り、シュミレーションすることもあります。

これで何度と無く救われています。

貴重な木材を無駄にしなくて済みました。

こちらは最初の画像で、バンドソーの陰にあった書棚です。

「遊木民は木工をどこで習ったのですか?」と良く訊かれます。

普通は職業訓練校や、師匠に弟子入りして技術を学のが一般的でしょう。

私は自己流です。

強いて言えば、この手作り木工辞典が師といえるでしょう。

婦人生活社の発行でしたが、数年前会社が無くなり廃版となっています。

この中の記事で「芝地さん」という方が中高年から木工を始めて、手道具でプロと同じ精度を出すのは難しいと仰っています。

そのとおりだと思います。

精度が出せるように工夫し、作成した治具を使って、加工機械でプロ並みの精度を確保するのが、アマチュアの道だと思っています。

追々、アトリエの中をご案内します。

まずは、掃除しなければ・・・・・・。