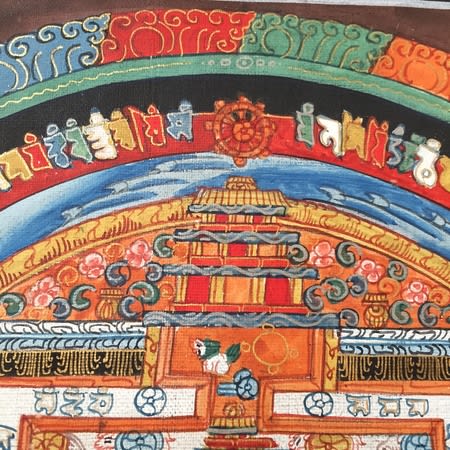

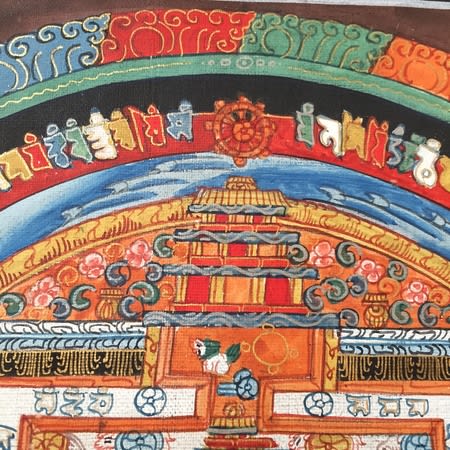

2006年1月にインドのサルナートでこの曼荼羅を記念に買い、2回このブログで記事にしました。

2006-01-15 ビッグ ショッピング!

2006-09-15 大人のぬりえ

どっちが上なんだろうと気にはなりましたが、適当な額に入れて台所の壁に掛けました。

意味もわからず気にも留めず、しかし埃だけはふりつもる。

あれからもうすぐ10年。

たまたま調べ物をしていて、先月とうとう発見!

この曼荼羅が時輪曼荼羅(じりんまんだら)というものだと判明しました。

これぞチベット密教の究極であり、密教美術の精華らしいです。

手描きだとは聞いてましたが、よくよく見れば確かに丁寧で細かいし、金彩も使われてる。

「このマンダラの本質は『光』なのです」

「正しく描かれ、加持されたマンダラを見ただけでも、何劫にもわたって積み重ねてきた悪業を清めることが可能なのです」と、ダライ・ラマ14世が述べているらしいです。

『ダライ・ラマの密教入門--秘密の時輪タントラ潅頂を公開する』

ダライ・ラマ14世テンジン・ギャムツォ(1995/12)光文社

もちろん上記の本を確認したわけではなく、時輪曼荼羅というサイトに書かれてありました。

難しくってよくわかりませんが、このまま記録残さないとまたすっかり忘却のかなたになるので、せめてリンク貼って一部引用しておきます。

時輪曼荼羅

ダライ・ラマが行うカーラチャクラ灌頂の儀式においては、時輪曼荼羅は砂で地上に描かれ中心的な役割をはたします。

灌頂を受ける者はこの美しい曼荼羅を目の前にして、無知の暗闇から抜け出て生まれ変わったと感じるのです。

ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 カーラチャクラ

カーラチャクラは「時輪」と訳され、「カーラ」とは時間を意味し「チャクラ」は存在を意味する。

あらゆる時間は存在の中にあり、あらゆる存在は時間の中にある。

本来、生きるものは全て仏性を有し誰でも仏となる可能性を持っている。

※追記

『灌頂』 とは 力を授ける という意味で、師が修行を積んだ弟子に対して行う秘儀ですが、カーラチャクラの灌頂だけは、唯一、一般に公開されています。

カーラチャクラの灌頂が出来るのはダライ・ラマだけ。

『世界平和の祈り』 として世界中で行っており、開催中は数万人の人が、ダライ・ラマのカーラチャクラの教えを聴きにいきます。

ダライ・ラマは、心の平和を分かち合うことの重要性を説き、

一人ひとりの心の平和が世界の平和につながる第1歩だと言われています。

実を言うと、この曼荼羅を額から出して撮影してたら、

案の定もぐちゃんやってきて

バチあたりませんように…

そして

そして