楢崎 皐月(ならさき さつき)という物理学者さんが、カタカムナ文明と称する超古代文明の存在を主張。

1948年頃から全国の電位分布実測調査を行い、

六甲山山系の金鳥山での調査中に、平十字と名乗る宮司と出会った。

カタカムナ文字とされる巻物を紹介され大学ノートに書き写す。調査研究重ね20年ほど経過後、著書発表した。

楢崎 皐月(ならさき さつき)という物理学者さんが、カタカムナ文明と称する超古代文明の存在を主張。

1948年頃から全国の電位分布実測調査を行い、

六甲山山系の金鳥山での調査中に、平十字と名乗る宮司と出会った。

カタカムナ文字とされる巻物を紹介され大学ノートに書き写す。調査研究重ね20年ほど経過後、著書発表した。

小明の鎮守として江戸時代頃創建されたと考えられます。

祭神は生魂明神、大宮能御膳神です。

境内には「烏帽子石」と呼ばれる巨岩を磐座として祀っています。

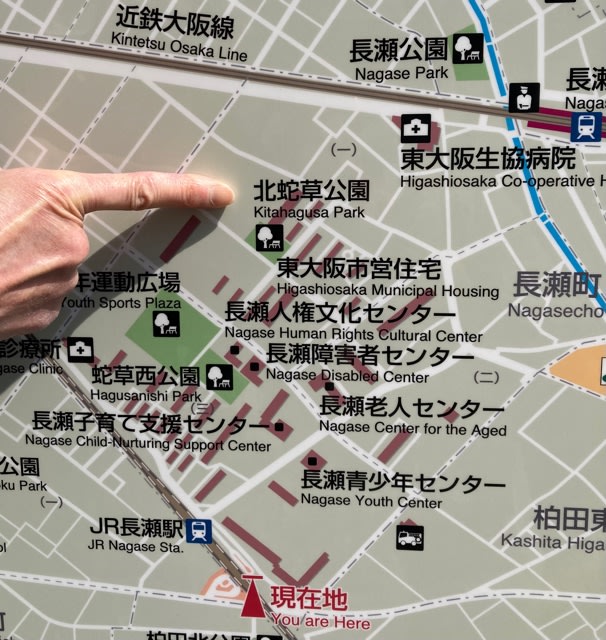

家出る時にナビで稲蔵神社入れても出ない。

住所検索でも番地が出ない。

電話番号の表記もネットで見つからず。

で、すぐ近くのガスト東生駒店をナビに入れて出発しました。

R169ガスト向かいに一の鳥居、思ってたより大きい。

少し入ったとこで、門を掃いてたおばさんに駐車許可得ました。

うーーんパッと見ちょっとこわっ。

間人港で水揚げされる間人(たいざ)蟹は「幻の蟹」と形容される超高級ブランド蟹。その味は格別らしいけど、食べたことないです。

間人は、うちらがカニ食べた久美浜と、丹後半島の先の経ヶ岬の真ん中辺り。

そのすぐ近くの海岸にある立岩見学行きました。

先の記事に画像載せましたが、虹かかって幻想的でした。

立岩は東洋のエアーズロックといわれるジオスポットです。

日本列島が大陸から離れた頃の約1500万年前に出来た柱状の巨岩で、高さ20m、周囲40m。

伝説が残っています。

推古天皇のころ、丹後の国三上ヶ嶽(現在の大江山)では英胡・軽足・土熊という3匹の鬼が首領となり人々を苦しめていた。朝廷は用明天皇第三皇子(聖徳太子の異母弟)の麻呂子親王を大将軍に任命し鬼の討伐に向かわせた。

その道中、戦勝祈願のため大社に立ち寄ると、伊勢の神の化身である老人がどこからともなく現れて、「この犬が道案内をいたします」と白い犬を差し出す。

やがて鬼との合戦が始まり、劣勢になった鬼は山の奥深くに逃げ込むも、白い犬が持っていた鏡が鬼たちを照らし見つけ出す。英胡と軽足は官軍に討ち取られ、土熊は現在の竹野で生け捕りにされ、みせしめとして丹後の岩に封じ込められた。

その岩が現在の立岩だと伝わり、今でも風の強い時や波の高い夜などは、鬼の泣き声が聞こえるといわれている。

平成2年竹下内閣の「ふるさと創生基金一億円」の一部を使用し建立されたようです。

聖徳太子の御母である穴穂間人(あなほべのはしうど)皇后は、蘇我氏と物部氏の争乱を避け、今の丹後町間人(たいざ)に身を寄せたと伝わります。

大和の国へ帰られるにあたり皇后から自らの名間人(はしうど)を賜るも、畏れ多いと考えた村人は御退座にちなみ間人(たいざ)と読むことに。

この伝説をもとにした母子像です。

母子像の後ろの石柱はなんだろなと思ってたら、

高さ5.5m、中央部が太く奈良の法隆寺の柱と同じ形で飛鳥時代を表現しているそうです。

2013年に久美浜湯元館でカニ食べたことあると、先の記事で書きました。

あの時は宿泊したので、翌朝宿近辺散歩しすぐ近くで二つの祠見かけました。

祠中を除いて

さらに、謎は深まるばかり…

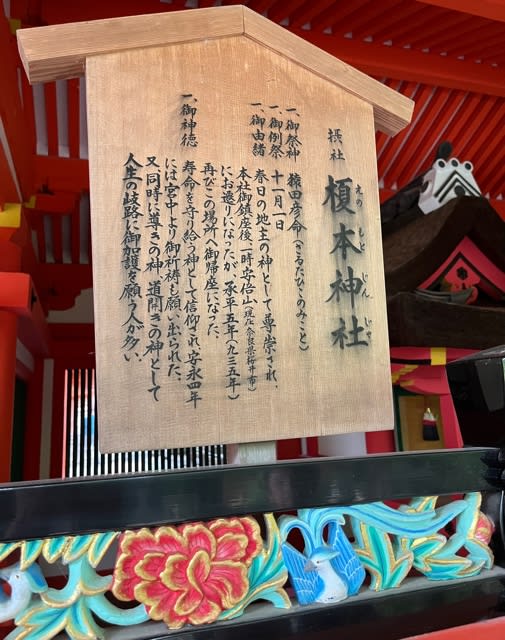

「くだんの春日大社・榎本神社は、祭神を猿田彦神とするが、古くは巨勢姫明神だったという説がある。

巨勢祝(こせのはふり)と言えば、日本書紀の神武即位前記に、「和珥の坂下に巨勢祝という者あり」と、

抵抗勢力の長(?)として記されている。和爾氏とは神武以前からの大和豪族だったと分かる。

和爾町には、「和珥坂本伝承地」の石標が随所に。

巨勢祝(または巫女)が祀ったのが春日御蓋山の祭神か。」

鎮座地は春日野と呼ばれていた。

おそらくは和珥氏が齋祀る神社であった春日神社が現在は榎本神社として本殿より奥の回廊内に祀られているが、この神社が地主神とされる。

祭神は巨勢姫明神とされていたが、江戸時代に猿田彦明神となった。

この神と春日明神との間には土地交換説話があると言う。

すなわち榎本明神の領分である御蓋山と春日明神が一時的に鎮座した安倍山(桜井市安倍)を交換したと言うものである。

巨勢姫明神は『日本書紀』神武即位前紀の「和珥の坂下に巨勢祝といふものありて」と帰順しなかった土賊として登場する巨勢祝と無関係ではなかろう。

また、安倍山であるが桜井市大字外山に宗像神社が鎮座、「春日の宮」とよばれていたそうで、その辺りだったのか。

平城京遷都の際、藤原氏の手で春日野地域が宮古の範囲に入れられている。

長安のように四角からはみ出ているにもかかわらずである。

藤原氏が平城京全体の鎮守として和珥氏春日氏小野氏などの先住者に圧力をかけたのであろう。

| 「綺原」は「カムハラ」「カンバラ」と読む説がある。 奈良時代に織物を生業とした綺一族の氏神という伝承がある。 木津川の支流天神川が山峡から平野部に出た地点の山麓に鎮座する。 蟹満寺の北接。 明治10年6月に式内社と決定されるまで梶原社と呼ばれていた、 梶原社の梶原は綺原の言い誤りであろう。近世に於ては綺田村の産土神。 |

| 綺原神社由来 ここに鎮座されます綺原神社は「大日本史」「日本書紀」「延喜式」にも 綺原座伊那太比売神社として記述されており 祭神は「タテイナダヒメ」とされタテは健康イナダは稲田で 達者で農耕にいそしめるよう祈願されたものだと考えられます。 ここの地名「綺田」はその昔、紙織または神織とも呼ばれ、 神に献ずる衣服を織る技術者及び養蚕技術者を祀った社とも言われており 綺氏一族(秦氏一族)の創起だと言われております。 現在は菅原道真公を祭神とする天神社及び八王子社をおまつりしております。 社頭掲示板 |

第二次世界大戦終戦間際の全国的空襲は、神都である宇治山田にも及んだ。

1945(昭和20)年7月29日午前1時頃、宇治山田市街地に6ポンド油脂焼夷弾1万数千発も投下された。

アメリカ軍の資料によると、この時B-29は93機で焼夷弾734.6tの攻撃を仕掛けたとされる。

被害は市街地面積の5割に及び、全戸数の3割4,517戸を焼失、総人口の35%の22,600人が罹災した。

月夜見宮は、周辺の住宅がすべて焼失した中で、軍隊による懸命の消火活動と、萱葺屋根に突き刺さった焼夷弾が不発だったため、

社殿だけが焼け跡に建っているという状態。しかし宿衛員嘱託は空襲で命を落とし宮掌が大火傷を負った。

由緒は定かではないが、古くは高河原(たかがわら)と呼ばれ、農耕の神を祀る神社であったという。

927年の延喜式では外宮摂社の首位とされた。

『止由気宮儀式帳』では「月讀神社」、

『延喜式神名帳』では「月夜見神社」、『伊勢大神宮式』では「月夜見社」と記載。

1210年別宮に昇格した。

明治になって、同じくツキヨミの神様祀る「つきよみのみや」は、

外宮別宮は「月夜見宮」、内宮別宮は「月讀宮」と表記するようになった。

同じツキヨミ尊をお祀りするのに、なんで名前あえて変えるんだろうと思ってました。

もともと「月読」と「月夜見」はそれぞれ別々の氏族に祀られていた別神で、

外宮の月夜見宮は度会神主によって祀られ、

内宮の月読宮は中臣氏が祀るものだったようです。

古くからその区別が付かなくなってしまい、100%納得できる答えはないそうですが。

やっぱり異なる説あるんだ!

香道中臣系三条西家紋は画左の八丁子紋はソグド王家紋。伊勢神宮近くの御杖神社神紋とも共通。

高松塚古墳衣笠頂部に約1500年前のソグド王葬祭図と同じ八丁子紋。被葬者は大燕国聖武皇帝安禄山。正倉院にデスマスク有。しかし、中国の中華思想羈縻政策に従い隠蔽。丁字(轡)はソグド通商最重要商品。 pic.twitter.com/lkA9YazzCq

— 片山徹 (@_9105294027642) July 22, 2020

神功皇后が海の神から授かった「満珠・干珠」を、和布(わかめ)や荒布(あらめ)に見立て、神職が刈り取る儀式で福岡県無形民俗文化財に指定されている。