地蔵堂の左横に朝鮮石像が立っています。

拝観受付所で、この石像が10cm程度の高さのレプリカのペーパーウェイトとなり数個見かけました。

何かいわれあるのですかとお尋ねすると、それほど古いものではありませんとのこと。

想定外のそっけない答えに …。

拝観口からは若いお坊さんが方丈まで案内して下さいました。

その4畳半?のお部屋中央に台が置かれその上に厨子。

正面はもちろん左右の扉が開かれてます。

すぐ目の前で拝見できて、手が届く距離です。

30cmあまりの想像より小さい金銅像でした。

もちろん撮影禁止です。

触ったり、盗んだりしないよう、横でその若いお坊さんがお経を唱えてくださいます。

何のお経か分かりませんが、

弥勒菩薩のご真言の「おん まいたれいや そわか」が3回聞き取れました。

説明を受けていると、おそらくここの住職さんらしき方が来られました。

そしてまたお経を唱えて下さいました。

ありがたいことです。

今度は「おん まいたれいや そわか」はこっそり声をだして唱和させてもらいました。

少しお話を伺うことができました。

住職さんは若い頃堺市美原区の黒山女学校で教鞭をとられていたそうです。

まぁ~おばあちゃんの姉もそこで教えていたことがあります、なんてローカルな話題も。

その黒山女学校は登美丘高等学校の前身です。

きっと18日の開扉の際は、こうして直接お話が聞けるのだろうと思います。

今度チャンスがあれば、朝鮮石像のことも聞きたいと思います。

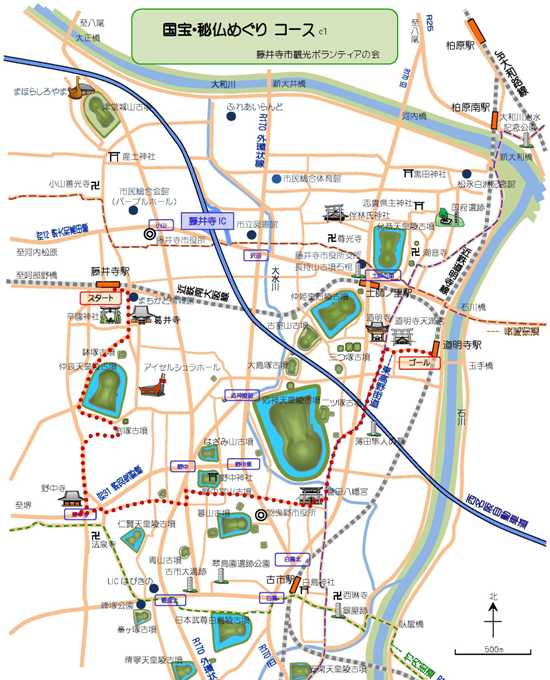

古代史フアンの間で野中寺(やちゅうじ)は金銅弥勒菩薩半跏思惟像を抜きにして語れません。

この菩薩像の台座丸框には61文字の造像銘が刻まれているのがミステリーをよんでいます。

丙寅年四月大旧八日癸卯開記

栢寺智識之等詣中宮天皇大御身労坐之時

請願之奉弥勒御像也

友等人数一百十八

是依六道四生人等此教可相之也

丙寅年(666)の四月 中宮天皇が病気になったとき

栢寺の僧侶たちが平癒を請願して奉った弥勒菩薩像である

誰が製造したとは作者名はありませんが、

制作年「丙寅」の「弥勒御像」と明記されてあります。

美術史家は、仏像の様式から丙寅は天智天皇5年(666)であるとし、この仏像を白鳳美術の基準作品としてきたそうです。

国の重要文化財にも指定されています。

ところが、銘文中の用語や語法の不自然さ、文字が鍍金仕上げ以後に刻まれた可能性などが指摘され、銘文の評価については意見が分かれています。

古代彫刻史の論点の一つとなっていて、大正期の偽刻だという説もでるほど。

いろんなサイトでご確認いただけますが、とりあえず→

こちらなんかどうでしょう。

さらに銘文に「中宮天皇」という文字が入っているのが不思議なところです。

この銘文が本当に天智5年の銘とすると、

天皇号成立時期の定説である天武・持統朝に先行するという問題もからんでいます。

簡単にこの時代の年表をみると

645年 蘇我入鹿が宮中で暗殺され蝦夷も自宅に火をはなち自害

654 孝徳天皇崩御、皇極が飛鳥板蓋宮で重祚して斉明天皇となる

660 唐・新羅の連合軍が攻め百済は滅亡に瀕し、日本に援軍を求める

661 斉明天皇が七月に崩御し朝倉山に鬼が現れ葬儀の様子を覗く

663 新羅に派兵するが白村江の戦いで大敗し半島への足掛りを失う

668 前年大津に遷都した天智天皇が正式に即位する

669 10月16日藤原鎌足が亡くなるも前日に大織冠を授かる

666年にご病気された中宮天皇って誰?

野中寺は「のなかでら」ではなく「やちゅうじ」という読み方をします。

聖徳太子の命により蘇我馬子がこの寺を造営したと伝えていて、

「上之太子」叡福寺、「下之太子」大聖勝軍寺とともに、三太子の一つに数えられます。

境内に残る礎石から、飛鳥時代~奈良時代前半には大規模な伽藍が存在したことは明らか。

「庚戌年正月…」とへら書きされた瓦が塔跡から出土し、瓦の文様の編年から650年と判断されています。

正倉院文書によれば、この付近は渡来氏族の船氏の本拠地であり、野中寺は船氏の氏寺であった可能性が高いようです。

船氏は葛井寺と同じく辰斯王の王子、辰孫王の後裔で、欽明天皇の時に船舶の税金徴収を担当した事から、船史と任命されています。

船氏の始祖・王辰爾は、越の国に来た高句麗の使臣が持っていた烏の羽根に書かれていた上奏文を読んだ人と伝えられています。

…「烏羽の表(からすばのひょう)」の故事

我が国で発見されている最も古い墓誌「船氏王後墓誌」には「治天下天皇」の文字。

墓誌が船王後を改葬した668年に埋められたものならば、

「天皇」という君主号が使われるのは、飛鳥浄御原令(持統3年(689)制定)以後であるとする、史学会の通説よりさらに20年近く遡ることになります。

松原市のサイト、

船氏と「舩」の墨書土器も興味深かったです。

2009年4月22日中宮寺の如意輪観音をみた時の日記は

→

弥勒菩薩と如意輪観音

30cmあまりの想像より小さい金銅像でした。

30cmあまりの想像より小さい金銅像でした。

クリックすると拡大します

クリックすると拡大します

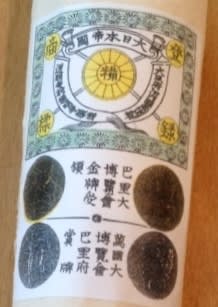

「巴里大博覧会金牌受賞」

「巴里大博覧会金牌受賞」

像高98cm

像高98cm