よく見かける二月堂を右下から見上げた写真。

同じアングルから撮影しました。

修二会の準備真っ只中で、舞台下の斜面に、

杉がすっくと姿よく立ち、その横に小さな祠に気づきました。

ちょっと挨拶していきなさいよ、と呼び止められたような気がした。

作業されてる方にお参りしていいかお尋ねして

鳥居前に立ってみると、左横に説明板がありました。

興成神社(こうじょうじんじゃ)

興成神社(こうじょうじんじゃ)

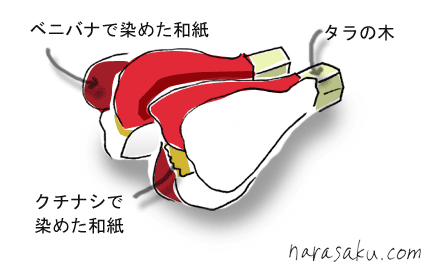

「修二会行法を守護する三社(興成・飯道・遠敷)のひとつで、

遠敷明神が若狭より送水された折、黒白二羽の鵜が岩盤を打ち破って飛び出て、

その後から甘泉湧出したのが若狭井(わかさい)で、鵜を祭ったのがこの興成神社である。

平安時代には、「能く不死薬を取りて人に与え食せしめ、長生の齢を保たしむ」という誓願を持つ菩薩として信仰されていた。

平安期には既に現在地に鎮座していたと想像される。

八大菩薩として現存しているのは当社だけである。」

なんかいわくありげな名前の付いた神社だと思え

帰ってから調べてみると

2010年3月3日 奈良新聞には

二月堂の周辺には三つの鎮守が祭られている。

二月堂の周辺には三つの鎮守が祭られている。

本行が始まった1日と満行の15日未明、練行衆はこれらの社(やしろ)を巡拝する。

「惣神所(そうのじんじょ)」と呼ばれ、行の起結を報告。神仏習合の姿を今に伝える。

1日午後5時ごろ、二月堂から現れた練行衆の表情は固く引き結ばれていた。

小雨のため食堂(じきどう)脇から二月堂下の興成(こうじょう)社を参拝、行中の加護を祈った。

このあと、飯道(いいみち)、遠敷(おにゅう)の2社にも参拝した。

身をかがめて一心に祈る姿に緊張感が漂い、参拝者も息を詰めて見守った。

引き続き、

惣神所で検索すると

ブログ「

奈良大和路~悠~遊~」ですごい写真見せてもらえました。

無断で拝借してきましたので、気持ちばかり小さいサイズでご紹介。

(クリックで拡大します)

興成神社のご祭神は、豊玉媛命、山幸彦の后です。

修二会では、経を唱える十一面悔過の他に、神名帳(じんみょうちょう)と過去帳の奉読があります。

神名帳には日本全国60余州に鎮坐する490ケ所の明神と14000余ケ所の神々の名が書かれてあります。

それを読み上げて修二会に参詣せよと神々を勧請されます。

神名帳には興成大菩薩と記され、コージョーダイボサと読まれます。

巻頭部分の興文・興成・興松・興明・興児・興叙・興進・興高の

「興」のつく八社は八大菩薩と呼ばれましたが、現在はこの興成だけが残っているのですね。

甘泉湧出した若狭井は、

大きな杉の木は、良弁杉と呼ばれ、伝承が残っています。

「奈良時代の東大寺の高僧・良弁僧正は、二歳の時に鷲に攫われ春日神社前の杉の木に置かれていたのを助けられ義淵僧正に育てられた。その杉を良弁杉と呼ぶようになった」

この伝説を下敷きにした歌舞伎「良弁杉由来」→

こちらでどうぞ

歌舞伎では、近江の国の志賀の里の領主は菅原道真の家臣で、その子供が良弁という設定です。

しかし、東大寺創建は8世紀半ば、道真は9世紀後半の人で時代があいません。

さらに良弁僧正は実は若狭の国小浜の秦氏の出身で、秦常満という長者の子供です。

神童の呼び声が高かったため、神宮寺の開祖である和赤麿が大和へ連れて行き、

当時第一の名僧であった法相宗の義淵僧正(?-728)に預け弟子にしてもらっったそうです。

それで若狭からお水送りするということに繋がっていきます。

そして、あと二つの鎮守社、訪れた時は全く知らなかったけれど、

二月堂右側の階段を上がったところの、

飯道神社(いいみちいんじゃ)は撮影してありました。

けったいな名前の神社だと思ってシャッター押したのだった。

鎮座地 奈良県奈良市雑司町

(東大寺境内東大寺二月堂の南東に鎮座)

ご祭神 軻具突智神(かぐつちのかみ)

埴山媛命(はにやまひめのみこと)

稚皇産霊神 (わくむすびのかみ)

神名帳の二段目に記され、イイミチノダイメョウジンと読まれます。

修二会を創始した実忠和尚の勧請と伝わる。

甲賀郡信楽町の飯道山に同名の神社があり、信楽は聖武天皇が遷都し大仏造立を発願した場所でもあります。

何らかの繋がりがあるのでしょう。

最後の一社が、遠敷神社ですが、これは全く気づかず画像ありません。

裏参道から二月堂について、左側の屋根つきの階段をのぼると

上がった所に手水舎がありました。

さらにその上に鎮座されてるようです。

遠敷神社(おにゅうじんじゃ)

ご祭神 彦火火出見命…山幸彦

神名帳に小入大明神(オニウノと読む)とあり有名な説話が残ります。

若狭の国の遠敷明神が漁に出ていて二月堂に遅参、

詫びのしるしに若狭の水を献上する事になり二月堂下の大岩の前で一心不乱に祈られた。

岩がパックリと割れて、割れ目から白と黒の二羽の鵜が飛び立ち、甘泉がこんこんと沸き出した。

その水が湧き出た場所が二月堂下の若狭井と言われ、現在そこに閼伽井が掘られています。