那智原始林で見かけた境界と彫られた石柱。

ちょっとこの先行くのはばかられる。

魔界との境界?なんて軽い気持ちでガイドさんに尋ねたら、

この辺は那智大社と国有地とかがいりくんでるから、とのことでした。

那智原始林のイラストマップ、

三の滝の上に「花山法皇在所跡 松の丘」と記されてあります。

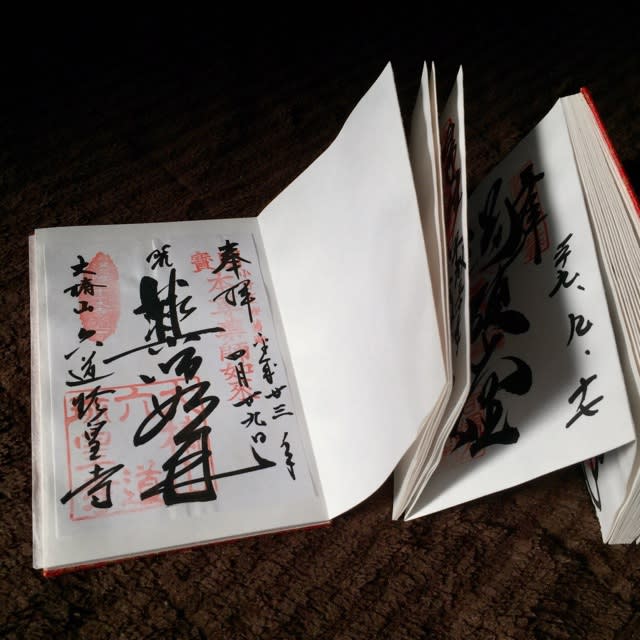

西国33か所は、長谷寺開山の

徳道上人が718年開創したもので、今年2018年で草創1300年キャンペーンしてます。

花山天皇は、退位、出家して

花山院となり、この那智山で参籠していた折に熊野権現が姿を現し、徳道上人が定めた三十三の観音霊場を再興するように託宣を授けた、とされます。

その花山を「かざん」と読むことを、この度の記事書くにあたり初めて知りました。

西国33か所は、1300年の歴史を持つ日本最古の巡礼路です。

海外からの特に白人の参拝客をたくさん見かけたし、TVでも熊野古道を歩く欧米人が増えたと言ってました。

熊野古道を歩くウォーキングツアーは数々催行されてますが、外人はガイドもなしで数人で歩いてたりします。

時代は遡り、1000年前も花山院とかが歩いて熊野行ったんですね。

花山院は、那智の大滝の上流にある3の滝付近で庵を結び千日の修行をされた。

那智での修行中には、天狗が現われ修行の邪魔をしたので、安倍晴明を呼び寄せ、天狗の妨害を防ぐよう命じた。

そこで、晴明は岩屋に多くの天狗たちを封じ込めて祈祷したおかげで花山院は無事に千日の修行を終えることができた。

というエピソードを知りました。

花山法皇(968~1008)

安倍晴明(921~1005)

なんと同じ時代でした。

興味を持ったので、花山天皇を調べてみました。

花山天皇は、生後10ヶ月で皇太子に立ち17歳の若さで即位された。

しかし、寵愛していた女御が亡くなると政治への関心を急速に失っていかれました。

摂関政治全盛期で有名な藤原道長の父、兼家は道長の兄の道兼に命じて、花山天皇に出家をたきつけます。

「出家して菩提を弔って差し上げるのがよろしいでしょう。私もお供して世を捨てます」

まんまと罠に嵌められて、天皇だけ出家させられるという前代未聞の大珍事。

花山天皇には子供がいなかったので、兼家の娘詮子が産んだ懐仁親王が皇太子になっていた。

退位さされたので、先の円融天皇の子(懐仁親王)が一条天皇として即位するもわずか7才。

こうして

藤原兼家が一条天皇の外戚、摂政となり兼家の家系は全盛期を迎えます。

これを

寛和の変(986年)という。

妻1:藤原時姫(藤原中正の娘)

長男:藤原道隆(953-995)

三男:藤原道兼(961-995)

五男:

藤原道長(966-1028)

長女:藤原超子(954?-982)冷泉天皇女御、三条天皇生母

三女:藤原詮子(東三条院)(962-1001)円融天皇女御、一条天皇生母

妻2:藤原倫寧の娘=道綱の母:蜻蛉日記の作者だった

次男:藤原道綱

他にも妻いましたが割愛

学生時代に古文で習ったコマ切れの固有名詞、人名がやっと繋がった気分です。

花山天皇と安倍晴明とのエピソードは他にもいろいろありました。

花山天皇が退位するという予兆を見て急いで参内し報告しようとしたが、既に天皇は寺へ向かっており、時既に遅し。

大鏡の花山院の段にあるそうですが、これは後世の読み物です。

実際は、安倍晴明は予言ではなく、当時の情報網の中枢近くに居たことで情報を得ていたのではともいわれています。

追われるように京を発ち、熊野に向かった花山法皇。

いよいよ那智に入って、

石走る滝にまがいて那智の山高嶺を見れば花の白雲

二人とも、前世では大峰(吉野と熊野を結ぶ修験の山々)の行者だったと伝えられています。

その後、花山院は992年ころに帰京するも、僧籍にありながら好色ぶりはすさまじく大勢の女性と関係をもったようです。

そこからまた次の騒動を生み、藤原道長の時代へと進んでいきます。

藤原道長は、円融天皇女御で一条天皇生母である

藤原詮子の弟で、かわいがられていたため、藤原兼家亡き後、お鉢が回ってきたようです。

波乱万丈の一生を送られた花山院、熊野と深くかかわられた不思議な存在。

青岸渡寺、参拝三度目にしてやっと気づいた花山院の逸話でした。