実は伊勢志摩の旅の初日の出だしでとても困ったことが起こりました。

朝9時半ごろ守口を出発してお昼過ぎに伊勢に到着。

ここまでは順調でしたが、車中、なにか早口の音声が時々聞こえていました。

どこかの無線拾ってるの?ぐらいに気にしてなかった。

そして外宮の門前にあるフレンチレストラン

Bon Vivantで昼食をとることにしました。

立派な建築物をスマホで撮影しようとしたらカメラが起動できません。

とりあえずデジカメで外観を撮影して、席についてからスマホと格闘。

どういじっても元に戻らない。

何か見たことのない状態でした。

少し前に越後縦断の旅で伊丹空港でズームアップ拡大仕様に突然なって苦しんだ話を書きました。

レンズズーム状態なら三本指ダブルタップで切り替わることは学習してました。

それでもないのです。

あれとはまた違って、四角いズームレンズに囲まれた部分の字を早口で読み上げてるようでした。

ジャストタイムになっても、ただいま12時30分みたいに読み上げます。

旅の始まりにスマホが使えないなんて悲劇です。

家族ですら携帯電話番号覚えてませんから連絡もできない。

どうする~

隣席の方が同じアイフォンお使いだったので、尋ねてもわからない。

近くの携帯会社を探してくださった。

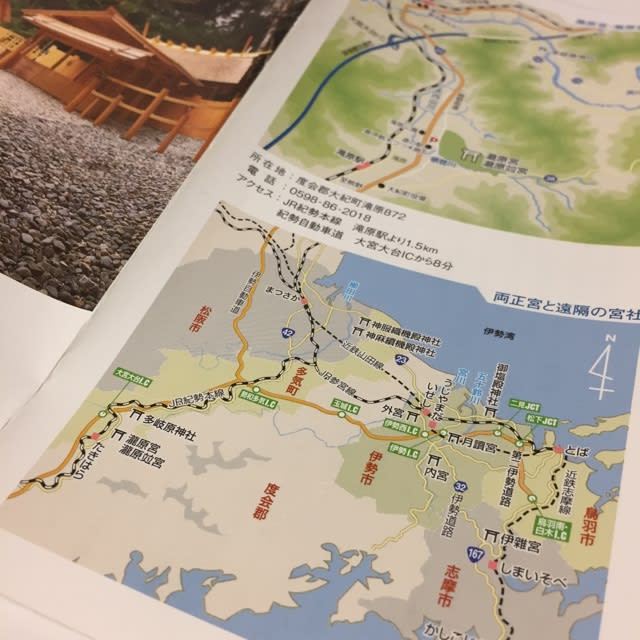

レストランの方も地図まで下さいました。

ショップは外宮近くの宇治山田駅近辺ではなくて郊外に移転したそうで、車で10分ほど。

なんぼ急いでても、ちゃんと外宮の豊受大神にご挨拶しました。

きっとこれで万事うまくいくに違いないような気がした。

そして、携帯ショップにたどり着き事情を話す。

ショップスタッフも初めての症状のようで、どこかに電話かけて相談。

どうやら三本指トリプルタップで直ったみたいです。

VoiceOver

iPhoneを使うためにiPhoneを見る必要はありません。

「VoiceOverは画期的な画面読み上げ機能です。

iPhoneの画面が見えなくても、今そこで起きていることがわかるようになります。画面に触れると、今指の下にあるものを音声で聞けるので、そこからジェスチャーであらゆる内蔵アプリケーションに移動して操作することができます。」

→アップルのサイト

アクセシビリティ

どうやら朝出る前に充電してて、出掛けにあわてて変なタッチしてしまったのでしょう。

記憶にないけど。

当分、とても使いこなせない。

やっとスマホが元の状態に戻りほっとして、志摩方面へ。

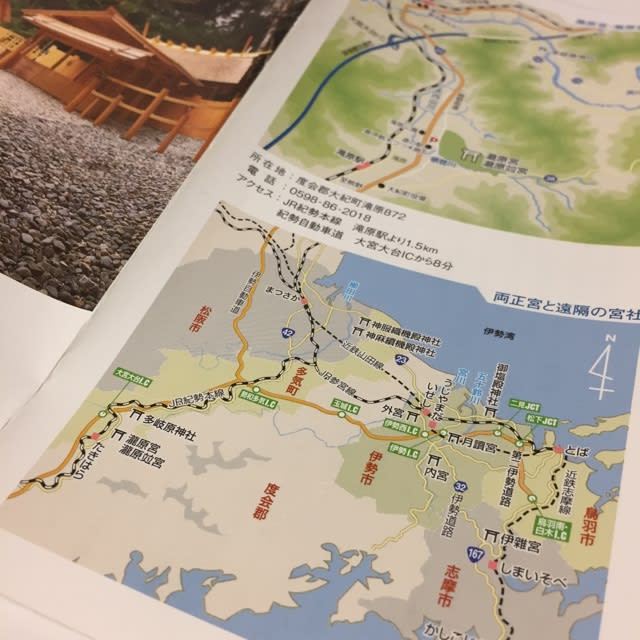

伊雑宮と佐美長神社に参拝して、的矢湾の船着場へ

やれやれ ┐(-。ー;)┌