湯布院でどっと疲れて…

最終観光は別府鉄輪温泉の海地獄でした。

でもその前に、なぜか昭和の観光土産物会館へ連れて行かれました。

ツアーのお約束なのかな。

大分県から1000円のクーポン貰ったからね。

わずか30分の滞在時間だというのに、

そこには入らずに向かった先はスーパー。

夜のお弁当とか仕入れました。

近隣といえどその往復でさらにドッと疲労蓄積。

そしてやっと海地獄へ。

2020年元旦にも訪れてます。

あの時同様、掃除行き届いてました。

2回目でもぜんぜん嫌じゃなかった。

湯布院との違いはなんだろう。

ざーっと別府のこと調べてて、

海地獄の5代目代表、千壽智明社長のnoteブログに辿り着きました。

「地域の魅力を多くの人と共有し、ファンになって頂く」

その思いを受け止め拡散しておきましょう。

温泉が誕生する奇跡を知りました。

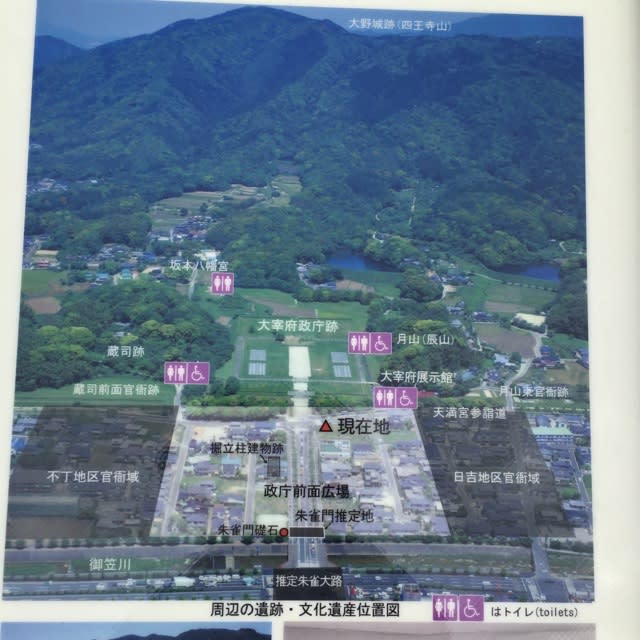

別府の温泉は、別府市と由布市の境にある鶴見岳・伽藍岳という活火山を「熱源」とする。

この時に海地獄ができたと推定される。

九州を北東-南西に縦断する別府-島原地溝帯にあり、

雨水が地下に染み込み地下に水が溜まりやすく「水量豊富」

別府が日本一の湯量を誇るのは、これら3つがであった奇跡。

海地獄の経営者はさらに一歩前へ。

昨年12月に地獄温泉ミュージアムを開館させました。

帰りのバス集合時間までの時間潰しで立ち寄りました。

地獄温泉ミュージアム併設のカフェでお茶休憩。

かぼすソルティドッグ風炭酸水、超美味しかった。

もう歩きたくなくて。

この日は入場料1500円ケチりました。

今回調べてみて思ったことに、

体力まだある時に時間許せば覗いてみたい。

新たな試み頑張って欲しいですもん。