里山ぐるっとパスでシール式の開運お守り札がもらえました。

もともと能勢電鉄は能勢の妙見さんにお参りするひとのために開通したらしいです。

そういう歴史もあって、鉄道のお得なレールパスにサービスとして付くのですね。

出会いの鐘を鳴らそうというオリエンテーリングもありました。

山門くぐると想像以上にこじんまりしてました。

日蓮宗のお寺ですが鳥居があります。

明治の廃仏毀釈でかつての神仏習合のなごりでしょう。

現在は北の方角にある眞如寺というお寺の飛び地境内となっており、

正式には「無漏山眞如寺境外 仏堂能勢妙見山」です。

能勢妙見山の始まりは、1603年(慶長8年)、能勢頼次公によります。

能勢地方は、領主能勢氏が妙見山の日蓮宗に帰依した際 領民にもそれを強制したので『能勢のいやいや法華』と呼ばれるとか。

能勢氏と妙見山の歴史は→

こちら

妙見さんって、北斗星・北極星の信仰に始まる星を祀る信仰だと思ってました。

だからこちらの印も星のようなのかと。

しかしどう見ても十字架クロスに見えてしまうなぁ~

江戸期以降の能勢氏の家紋は『切竹矢筈十字』(能勢妙見山と同一)

津本陽さんの「下天は夢か」20年以上前にベストセラーなったときに読みました。

織田信長が、朝廷の権威をものともしなかったこと、

そしてあらゆる宗教勢力と戦ったことがとても印象的でした。

一向一揆、比叡山焼き討ち、石山本願寺の顕如など歴史で習いました。

そしてキリスト教の布教も着実に根を下ろしていたのです。

現在放映中のNHK大河ドラマ、黒田官兵衛は荒木村重の有岡城の牢獄から助け出されました。

あの時代、摂津はかなりキリスト教が普及していたように描かれています。

キリシタン大名の高山右近はもちろん、明智光秀の娘・珠(たま)は細川ガラシャ名のキリシタンで有名です。

摂津も能勢もキリスト教徒が多かったのです。

キリスト教禁止に伴い、頼次は能勢一帯の神社仏閣を日蓮宗に改宗させました。

頼次は能勢妙見山を篤く信奉していたことから、

領民に対する改宗の強要も強引なもので『能勢のいやいや法華』の言葉が伝わります。

しかし、隠れキリシタンも多く居て長崎地方をしのぐ数の隠れキリシタンの遺物が発見されているそうです。

能勢氏の家紋『切竹矢筈十字』もやっぱりクリスチャン?

*宣教師フロイスの「日本史」には、能勢一族の中で洗礼を受けた者の記録があり、フロイス自身が妙見山の北東の集落まで来て洗礼させたとのことです。

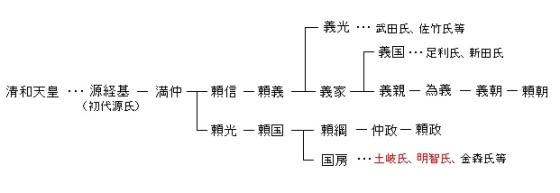

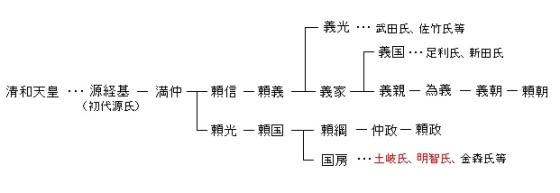

織田信長の時代、摂津国能勢郷を領していた能勢氏の祖は、清和源氏源頼光。

大江山の鬼退治で有名な頼光は、清和天皇の曾孫に当たる多田満仲の長子。

その子頼国の時に能勢に移住し、以来能勢を氏としたと伝えられています。

一方明智家も同じ流れです。

能勢地方は、明智光秀の亀岡もめっちゃ近いです。

そして関係も深かったのでした。

本能寺の変では明智方についたため、豊臣秀吉に神社仏閣に至るまでことごとく焼き払われます。

備前まで落ち延び日蓮宗のお寺に落ち着きます。

家康が京都の実相寺という日蓮宗寺院で休憩した時、たまたま実相寺の住職が能勢頼次の弟でした。

こうした縁で、頼次は家康に召し抱えられることになり、関ヶ原の戦いで徳川軍として大きい戦功を立てます。

その功により家康からかつての能勢氏の旧所領を回復されました。

こうして、能勢の妙見さんが開基されることとなりました。

妙見菩薩は天部の神であり、北極星を神格化したものです。

災厄を防ぎ、福運を招く霊験があるとされています。

能勢氏の家鎮として古くから祀られていた「鎮宅霊符神」を法華経のご守護神「妙見大菩薩」として祀られるようになったのです。

ときすでにキリスト教の布教に逆風が吹いていました。

1587年 豊臣秀吉によるバテレン追放令

1612年及び1613年 江戸幕府によるキリスト教禁止令

こうした時代背景の中で、能勢氏は生き延びたのでした。

『能勢のいやいや法華』『切竹矢筈十字』はつながってますね。

時代はうんとさかのぼりますが、奈良時代の行基さんがこの山開かれたのでした。

行基が大空寺を建てられたのが、当時の為楽山(現在の妙見山)の山頂666mだとか。

妙見山のすぐ北隣には、歌垣山もあります。

万葉の時代より男女が集まり「歌合わせ=かがい」が行われた山で、

関東地方の筑波山、九州地方の杵島岳と並ぶ歌垣三山のひとつです。

能勢ってなんか深~い歴史のある所でした。