またもや想像を絶する尋常じゃない大雨が降りました。

台風21号は東の太平洋を北上したのに置き土産えげつない。

この秋の台風15号、19号で甚大な被害あった地域に重なります。

寒さも進むこの季節、さぞかしお辛いことでしょう。

大変なことと心よりお見舞い申し上げ復興を祈ります。

先週10/17夜10時に大阪南港を出港したオレンジフェリーは、

翌朝18(金)6時四国の東予港に着岸。

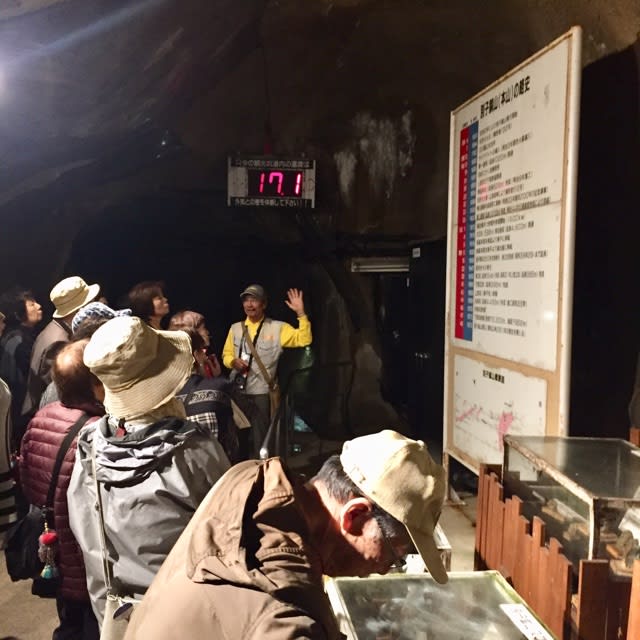

休暇村瀬戸内東予で朝ご飯食べてから、別子銅山見学。

昼は新居浜のリーガロイヤルでフランス料理がこのツアーで一番おいしかった。

早めに道後温泉宿入りしたのが午後3時過ぎだったので、湯神社参拝に出向いたのだった。

そして旅の最終日は正午出発で、それまで宿の部屋が使える自由時間。

旅行社の提案は添乗員さん案内で松山城見学だった。

朝8時に出て11時に戻る予定で、

路面電車、ロープウェイ、天守閣入場もツアー代金に含まれてる。

でも天気は小雨、見晴るかす景色も足元も良くなさそう。

貧乏性のものにとって、この微妙な選択 (;'∀')

同室者と相談した結果、

城マニアじゃないのでどこみても違いが分からん。

雨の中天守閣までだいぶ歩くのイヤ。

それなら朝湯は宿の内湯ではなくて、道後温泉本館行こうと。

ゆっくり朝ごはん食べて、子規記念博物館へ行くことにした。

9:52撮影

10時開館だと思ってロビーで珈琲飲んで時間つぶした。

宿から歩いて5分はかかったでしょうか、

なんと9時に開いてた。

松山市立なので入場料400円のところ65歳以上は半額。

該当される方は年齢証明できる免許証とかお持ちになるといいですよ。

館内は撮影禁止ですが、唯一許可されてるのは

夏目漱石が松山中学の英語教師として赴任してた時期に、帰省してた正岡子規が52日間一緒に暮らした家(愚陀仏庵)が再現されてました。

二人は共に明治が始まる前年の慶応3年生まれ。

自由民権運動に触発され、政治家をめざして明治16年に上京、

東京大学へ入学した時に出会い親友になってたんですね。

リーフレットも全部もらったし、

あちこちに5分程度のビデオクリップあるし、字ばっかりじゃない。

たまたま10:30から20分のショートムービー視聴できて、さらによくわかった。

正岡子規といえば、ホトトギス。

子規 しき としか認識してなかったけど、ホトトギスの漢字だったんですね。

この年になって初めて知りました。

22歳の時に喀血して口内が血で赤くなる様がホトトギスと一緒。

それで俳号を子規にしたんだって。

もう一つ、子規として知ってるのは

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

漱石と共に過ごした松山での2ヶ月間。

やがて東京へ戻る途中で奈良に立ち寄った時に作られたもの。

子規の句は全部で23,647もあるそうだ。

他に法隆寺でどんな句があるか調べてみた。

時雨よりも柿の色がど~んと目の前に浮かび、

それにかぶりついた時、ゴ~ンと法隆寺の鐘が響き渡る。

映像も浮かぶし、視覚から聴覚へ。

夕暮れ?かどうか、時間帯は分からんけど、まさに奈良の秋。

30年ほど前俳画を習ってましたが、絵は描いても俳句は作れなかった。

昨今はTV番組プレバトの夏井先生のお陰でだいぶ理解がすすんだような気がする。

それでも未だ作ったことはない。

季語の本は何冊か捨てずにまだ持ってるだけ。

松山は俳句の里、なぜ俳都となったのか。

元禄時代、4代藩主の定直は芭蕉門の宝井其角に入門し、藩士たちに芭蕉の俳諧が広がったのでした。

小林一茶も二度も来てたんですね。

わずか200円で旅の最後を堪能させてもらえました。

道後温泉行かれることおありでしたら、

★追記

この記事を投稿してから数時間して、

gooblogアプリから、ブログ管理者皆に届くお知らせ

「秋といえば柿

1895年(明治28)のこの日(=10月26日)、俳人・正岡子規が

「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠みました。

柿は好きですか?」

びっくり‼

まさに今日、この句をよんだ日に記事投稿してたなんて。

ものすごいシンクロですよね。

これぐらいドンピシャでいいことあったらいいのに。