津嶋女大神に逢いに行った日、佐太神社にも参詣しました。

境内摂社の戎社で、裏に廻ってもお参り下さいという案内がありました。

今宮戎では裏に廻りドラを叩きますが、こちらは木槌が設置されてました。

佐太神社について書く前に、津嶋部神社からレポートしておきます。

先の記事で金龍寺さんの津嶋女大神(つしまめのおおかみ)について書きました。

金龍寺さんは今なお残る神宮寺の一つで、津嶋部神社に隣接しています。

津嶋部(つしまべ)神社

大阪府守口市金田町6-15-6

御祭神 津嶋女大神 素盞鳴尊 菅原道真公

立派な大木もありましたが、見事に刈り込まれスカスカ。

市街地で電線とかの邪魔になったり、落ち葉の始末も大変なんでしょうけど…。

鳩が水浴びするから柵がもうけられた手水舎。

こちらの宮司さんはものすんごくキレイ好きでらっしゃるのでしょう。

しかし、鬱蒼とした鎮守の森が大好きな神社フリークとしては

なんだかなぁ~

金龍寺さんのマダムの散歩コースでもある、佐太神社へ案内してもらいました。

国道1号線は中央環状線の大日から府道京都守口線と名づけられています。

R1は突然北上し、淀川すぐそばのバイバスに。

大日イオンから京都へ繋がる13号線の、守口と寝屋川の境界あたりを渡ります。

淀川の佐太の渡しを目指して歩くと、

佐太神社南側の門です。

やはり一の鳥居から入ろうということになり、

国道1号線バイパスに面して「一の鳥居」

淀川に船着場佐太の渡しがあり、年貢米の積み出し場だったらしい。

そこからまっすぐに参道が伸びていたのでしょう。

佐太(さた)神社 別称:佐太天神宮

守口市佐太中町7-16-25

本社には、菅原道真公が祀られています。

道真が左遷で太宰府へ流される途中、荘園であった当地に滞在され自作の木像や自画像を残されたと伝えられます。

今年の巳さんの絵馬が掲げられています。

もちろん毎年干支によって変わるわけで、裏に廻ると

なんと、守口保護司会の大先輩のお名前が。

すでに75歳定年により引退されてますが、お元気でこうして絵馬を毎年奉納されてらしたのですね。

境内は広く池もありましたし、蕪村の句碑もありました。

窓の灯の 佐太は未だ寝ぬ 時雨かな

丹波から故郷毛馬に帰る途次、時雨降る淀川の夜舟から見た佐太の灯りを見て詠まれた句だそうです。

そして、戎社に話は戻ります。

本社 菅原道真公

戎社 戎大神、告文天満宮、火乃迦具土神

白太夫社 白太夫之命

稲荷社 宇迦之御魂大神

愛宕社 火産霊神

今宮戎の本殿裏でドラを叩くのは、船場とかミナミの中心地から今宮戎にお参りすると神社裏に着く。

そのため最初に「お参りきましたで~」って挨拶がてらに叩くんだと。

それが佐太神社の佐太戎でも同じく裏に廻り、木槌で叩く。

耳が遠いというのには、なにかワケがあるに違いないと思われました。

えびすで調べていくと、10月の神無月に出雲に神々が参集されますが、

その時地元の留守を預かる神様にえびすさまが多いらしい。

他には大黒さんやら、金比羅さんやら、荒神さんなど。

庶民がさんづけで親しみをこめてお呼びする神々が地元で留守神としてお役目はたされるんですね。

出雲に行かないのは、足が悪いとか、耳が遠いとか、口がきけないとか、蛇神だとか、なんかいわれがあるようで。

そしてそうした神々は各屋敷の高いところではなくて、

台所など低いところ、暗いところで身近な場所に祀られてます。

出雲に赴かない「留守神」とされた

えびす神(夷、戎、胡、蛭子、恵比須、恵比寿、恵美須)や

かまど神を祀り1年の無事を感謝し、五穀豊穣、大漁、あるいは商売繁盛を祈願する。

これがえびす祭やえべっさんとなり、えびす講として発展し市となる。

えべっさんが不具であったということは、

佐太神社の戎社祭神に「火乃迦具土神」とあることからも伺えます。

なんか日本の歴史には深~いワケアリそうで…。

これ以上深入りすると手に負えないので、ここで突然終わりにします。

以前庚申の日に寝ずに起きていなくてはならない庚申待ちのことを書きました。

「光秀は、酒の席で信長から諸将の前で激しい侮辱を受けたために、光秀の心に謀反の渦が巻き始めたと言われている。

酒の席というのはこの庚申待の席だったようだ。」

詳しくお知りになりたい方は

→

お猿加持とこんにゃく 2012年4月29日

日本の風習ってこの100年でうんと変わってしまったのですね。

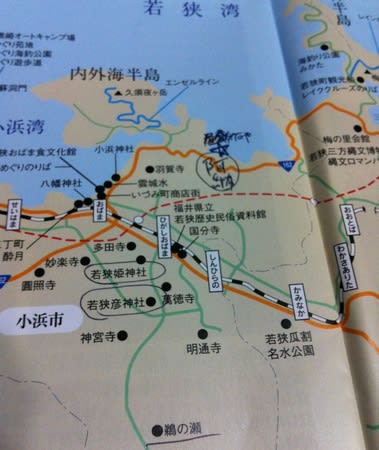

←クリックで拡大します

←クリックで拡大します