本堂裏の舎利堂あたりは人もまばら、じっくり撮影できますね。

その近くに閻魔堂ありましたが写真撮り忘れたので検索で拝借

今のシーズン、開扉されていてあの日は10人ぐらいの人だかりが動かない。

隙間からちらっと垣間見ると、堂内で女性が説明されてました。

閻魔大王像がどっしりと座っておられました。

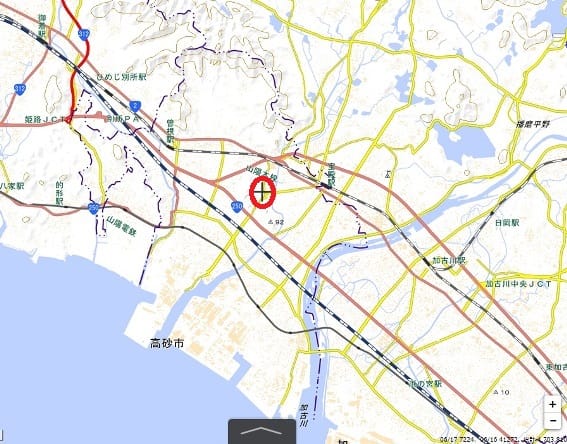

あじさいを見にいくにあたり、どのように行くか

そしてどこで何を食べるか、これがもっぱらの関心事項でした。

実際訪れて目に留まったものがあり

帰ってから調べてみるとへぇ~ということがよくあるものです。

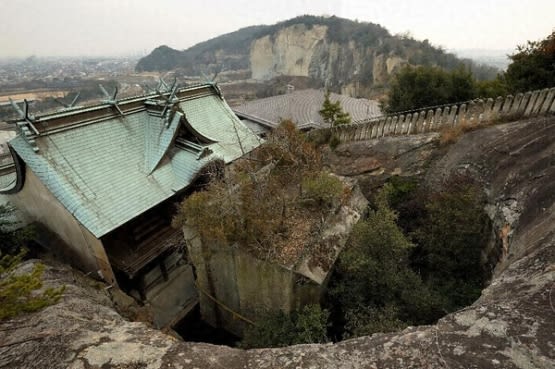

味噌なめ地蔵のある後ろあたりに

春日神社がありました。

なぜここの鎮守社が春日神社なんだろう、調べてみると、そこでわかったことが実に興味深い。

左境内図看板では、右手の北僧坊と大門坊の間にあじさい見本園がありその後ろです。

この矢田寺は、天武天皇勅願の寺であることは先に記しました。

壬申の乱の戦勝祈願のため、大海人皇子(後の天武天皇)が矢田山に登られ、

即位後白鳳4年(675)智通僧上に勅せられ7堂48坊を造営されたのが当山の開基です。

当初は、十一面観世音菩薩と吉祥天女が本尊でした。

ところが、平安時代前期の嵯峨天皇の時代に、

満米上人により地蔵菩薩が安置されて以来、地蔵信仰の中心地として栄えました。

本尊が入れ替わったのはなぜか?

矢田地蔵縁起に、僧の満慶、公卿の小野篁、冥土界の閻魔王の物語が残されているそうです。

この僧・満慶を満米上人と呼ぶようになったのは、

閻魔王から土産として贈られた手箱を開けると、米が入ってた。

この米はいくら使っても減らず、常に満杯の状態だったので、満米上人に。

じゃぁ、なんで閻魔大王にお土産もらったかというと、

満慶は小野篁から頼まれて冥府に赴き、閻魔大王に菩薩戒を授けたお礼でした。

罪深い衆生が多くて辛い、とこぼす閻魔大王に、小野篁は自分の師である満慶上人を冥界へ連れて行きました。

閻魔大王に菩薩戒を受けさせたお礼に、満慶上人は「地獄」を見せてもらいます。

そこで苦しむ人たちの身代わりになっている地蔵菩薩に逢い、そこから矢田寺の地蔵信仰が始まったといわれています。

その姿に深い感銘を受けた満慶は、地蔵菩薩に礼拝するとともに教えを請い願いました。

「苦しみを持つ者・苦しみを恐れる者は我に縁を結びなさい、それにはわが姿を拝み、わが名を唱えるとよい、そうすれば必ず救われるであろう」

と地蔵菩薩はお答えになりました。

満慶は閻魔宮を辞して矢田寺に戻ると、その教えに従い直ちに仏師をして地獄におられた地蔵菩薩像を彫らせました。

しかし幾度彫ってもその姿を再現することができません。

神仏に祈願する毎日が空しく過ぎ去るばかりでした。

ある日、突然4人の翁が眼前に現れ、地獄で出会った地蔵菩薩そのままの姿を三日三晩で完成させたのです。

そして驚嘆する満慶に「我らは仏法守護の神である」と告げ五色の雲に乗って春日山へ飛び去りました。

この尊像が矢田寺の本尊となりました。

春日山へ飛び去った、で春日四社明神を祀る鎮守社だったのか…

なんで春日の神さまなのかは、今のところわかりません。

小野篁は矢田寺の壇越であったと言われています。

小野篁については以下をご参照ください

京都市東山区に六道珍皇寺に、冥府への入口となる井戸があります。

→2011-04-29

あの世とこの世の境に建つ六道珍皇寺と小野篁

そして冥土から現世へ戻る出口『生の六道』が嵯峨野の清涼寺にあります。

→2012-11-27

紅葉を撮りに出かけたけれど…

以下、さらに検索して知った事柄

嵯峨野の薬師寺に祀られている生六道地蔵菩薩像

小野篁が彫ったと言われています。

六道珍皇寺の「迎え鐘」に対し「送り鐘」を撞き精霊を送るのは、京都は三条にある「矢田寺」

「五山送り火」の日、鐘を撞き精霊を送る、古来からのしきたりがあります。

大和郡山の矢田寺(金剛山寺)を模して、五条坊門に仏堂を建て金剛山寺の別堂とし、秀吉によって天正18(1590)年に中京・寺町三条に移されました。

本尊の地蔵菩薩は地獄で人々に代わって苦しみを受けるとして厚い信仰があり「代受苦(ダイジュク)地蔵」と呼ばれています。

小野篁は嵯峨天皇の時代の公卿です。

嵯峨天皇といえば、空海です。

こちら矢田寺の大門坊には空海が描いた不動明王があるそうです。

見てませんけど。

不動明王を図写して、 国家安穏、万民豊楽の誓願をたてて留錫され「三大秘密教門院」と命名された寺院だと書かれてありました。

この矢田寺は空海と繋がりがありました。

そして六道珍皇寺門前の六道の辻石柱は、西福寺の角にも立ってました。

西福寺は、空海が鳥辺野の無常所の入口にあたる地に地蔵堂を建て、自作の土仏地蔵尊を祀ったことに始まると伝わります。

2012-12-02

ペンタックスQ

カメラ入手してまもなくの頃で光源設定間違ってて色が変な画像

小野篁、嵯峨天皇、空海、

同じ時代に生きた人たちだったことをあらためて認識。

それにしても小野篁っていろいろいわくあるクセモノですね。