丹後の棚田研究会が京都イオンモールで催しをする案内はもらってた。

しかし京都まで行くのもなぁと思ってたら、

明日行くで~と、昨日、突然電話でお誘い受けました。

朝9時半、門真市モノレール駅ホームに集合でした。

嵯峨野にある二尊院からぐるっと周遊予定だそうです。

(先月松尾大社へお参りして、まだ記事にできてないねんけど)

モノレールから南茨木で阪急へ乗り継ぎました。

電車の中はラッシュ時のように満員でした。

嵐山に降りても人、人、人だらけ。

京都の紅葉を楽しみに出かけられた人は多かったです。

そしてユニクロのダウンジャケットを着用されてる方が多くて、ついつい目に留まる。

実は、この土日特価で私も1着購入してたけど、今日は着ていかなくて正解やった。

大勢の人をかき分けて天竜寺もちょっとのぞいて、30分ほど歩いて二尊院に到着です。

伏見城の医薬門を移築した総門は重層で立派です。

左の門柱に「九頭龍弁財天」、右の門柱に「小倉山二尊院」と記されています。

これが気になって、気になって…

門をくぐり拝観料を支払う入口を過ぎると、有名な紅葉の馬場と呼ばれる参道が始まります。

紅葉5分程度でしょうか、

真っ赤とまではいきませんでしたがきれいでした。

唐門の奥に本堂が見えます。

その右手に九頭龍弁財天堂がありました。

同行者の知人がこの二尊院でお仕事されてて、

本堂左手の茶室に案内いただき、お抹茶と紫蘇餅をよばれました。

娘とその子供達が里帰りするこれからの1ヶ月に備え、

英気を養うためにもいい機会を与えていただきありがとうございました。

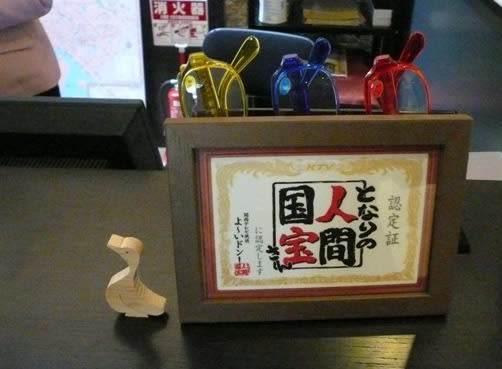

帰路、京都駅イオンモール三階ではパネル展示の他にわら細工も

アンケート書いたら、棚田米もらえました。