オリーブの石鹸の他に、1本だけオリーブオイルを買ってきました。

割れずに持ち帰ることができて一安心。

添乗員さんの話では、大人のオムツを持っていけばトランクに詰めるビン類を包んで安心だそうです。

次から持っていこうと思います。

オリーブの枝は、ハトとともに平和の象徴とされることが多く、国際連合の旗やイタリアの国章などにも使われています。

旧約聖書の「神が起こした大洪水のあと、陸地を探すためにノアの放ったハトがオリーブの枝をくわえて帰ってきた。これを見たノアは、洪水が引き始めたことを知った」との一節に基づいているそうです。

ブドウと並び、オリーブは人類によって最初に栽培された植物の一つであると言われています。

その歴史はあまりにも古く、誰が最初に果実を口にしたのか、

塩や苛性ソーダに漬けて保存することをどうして思いついたのか、

オリーブの実をつぶしてオリーブオイルをつくれるとどうして分かったのか、

残念ながらわかっていません。

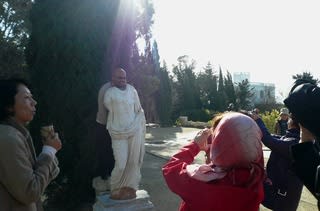

この図は小豆島のオリーブ園で2008年4月に撮影しました

地中海一帯を産地とするオリーブの木は、12,000年前まで遡ると言われています。

オリーブ栽培はペルシャ中部、メソポタミアからエジプト、フェニキア、さらにギリシャへと広がっていきました。

チュニジアには紀元前8世紀に、フェニキア人によって持ち込まれたそうです。

ギリシャ、ヘブライ、カルタゴ、ローマそしてアラブなどの地中海文明が、この不滅の木を伝播、発展させてきました。

オリーブ生産国の98%以上は地中海に面しています。

今までイタリアやスペインを旅していて、オリーブが栽培されているのはたくさん目にしました。

しかしチュニジアほど多いのは驚きでした。

最終日スースから首都チュニスへ戻るまでの2時間ほど、車中から見える景色は右も左もオリーブが延々と続きました。

チュニジアのサヘル地域は紀元前、ハンニバルの時代から「オリーブの交易」で栄え、ローマ時代も本国の繁栄を大いに支えました。

チュニジアに点在するローマ都市遺跡のほとんどに、オリーブオイルの古代使用圧搾機が見られます。

オリーブ・オイルの最大の特質は、

生の果肉から非加熱で果汁を絞って放置しておくだけで、自然に果汁の表面に浮かび上がり、これを分離することで得ることができます。

優れた実用的技術をもつローマ人は、油絞りの技術を開発しスクリュープレスは当時占領地だったチュニジアの各地に残されています。

現在のチュニジアはイタリア、スペイン、ギリシアに次いで世界第4位のオリーブオイル産出国だそうです。

イタリアはオリーブオイルの生産量も多いけれど、同時に消費量も多い。

スペインとギリシアから大量のオリーブを輸入し、自国の品種とブレンドしてイタリア産オリーブオイルとして輸出している場合もあるそうです。

そしてチュニジア産のオリーブオイルもイタリアで瓶詰めされてイタリア産となると、添乗員さんが話されてました。

オリーブの植林地の境界線にサボテンが使われているようなかんじですが、そこにビニール袋のゴミが多数引っかかったままであるのが目に留まりました。

海流に乗って流れ着くゴミ同様、サハラ砂漠のモロッコでもチュニジアでも、中央アジアのウズベキスタンでも、風で飛んできたのか、土に返らないプラゴミの散乱に心が痛みました。

オリーブオイルのウンチク

1.古代エジプト王ラムセス三世が供物として、ヘリオポリスの町周辺に広がるオリーブ畑を太陽神ラーに捧げたといった内容がBC12世紀のパピルスに記してある

2.オリーブ・オイルの使用はクレタ島で始まったと広く信じられている

3.イエス・キリストの「キリスト」は救世主を意味するが、原義は「油で聖別された者」の意

聖別にオリーブ油が使われたと見られるほか、聖書にオリーブ油が頻繁に登場するのはパレスチナの文化にオリーブ油が根付いていた証拠である

4.ジェノアと並ぶ貿易量を誇るヴェネチアは、オリーブを入れた壷をより多く運べるようにする為、平らな船底を持つ特殊な船を開発した