春の行楽シーズン、西国33箇所の京都市内4寺の朱印を賜りに出かけました。

午前10時ごろ京阪三条について、まずレンタサイクルを借りました。

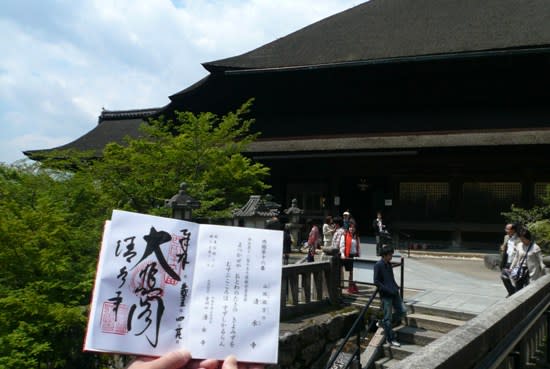

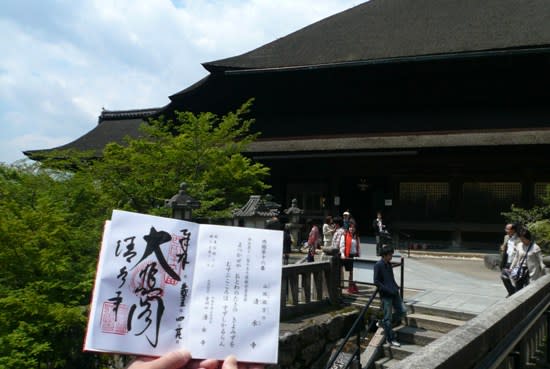

まだエネルギーがある午前中に、坂がキツイ音羽山の清水寺(16番札所)からスタート。

続いて補陀洛山 六波羅蜜寺(17番札所)へ行く前に、

すぐ近くにある六道珍皇(ちんのう)寺の見学をすることに。

京都市東山区松原通 東大路西入ル

たまたま今日から特別公開で拝観料800円が必要でした。

え~、拝観料無料だと思ってた。。。

しかしこれも何かの縁と学生ボランティアの説明をしっかり聞いてきた。

本尊の薬師如来坐像(重文)をはじめ、

寺宝の地獄絵「熊野観心十界図」などが間近に拝観できますが撮影禁止です。

境内はいってすぐ右手に薬師堂、続いて閻魔堂、迎え鐘の鐘楼が並んでます。

画像は入口とは逆に本堂の方から撮影

土壁で囲われた鐘楼の中に迎え鐘があり、

鐘を突くのではなく、外に出た紐を引くと中でぽ~んと鐘がなります。

お盆には、この鐘をついて先祖の霊を迎え入れる「六道まいり」がおこなわれます。

六道珍皇寺は、冥界と現世との境「六道の辻」に建つ寺です。

平安前期の延暦年間に開創され、古くは愛宕(おたぎ)寺と呼ばれ周辺が風葬、鳥葬の鳥辺野の高台でした。

「六道とは仏教の説く六道を輪廻の死後の世界のことで

「六道とは仏教の説く六道を輪廻の死後の世界のことで

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上界の6つの世界をさす。

生前の善悪の業により六道のいずれかに赴くとされ、珍皇寺はこの6種の冥界の入口にあたり

こここそが人の世の無常とはかなさを感じる『あの世とこの世』の分岐点と信じられてきた。

この寺と冥界にまつわる伝説がもう一つある。

それは、平安時代初期の官僚で、閻魔大王に仕えたとされる小野篁(たかむら)は、この珍皇寺の裏の井戸を使い、夜毎冥界へ通ったという。」

本堂裏には冥界に通じる井戸があり、普段は格子戸からのぞきます。

しかし今日は特別拝観で本堂中に上げてもらえますから、

庭の鬼門にある井戸がしっかり見えて撮影してた。

すると、ココは間近で撮影するとやばいそうですよ

とボランティアの男子学生さんが注意してくれた。

それで撮影した画像を一緒に見ながら、

真正面から撮影したものは削除して、少し遠くからのものならいけるだろうと…

何か写ってたらと、PC画面で画像を確認するまでドキドキものだった。

閻魔堂に、仏師でもあった小野篁が檜材から制作した閻魔大王坐像が祀られています。

小野篁立像は江戸時代に制作されたそうです。

通常は格子越しに拝観できてもかなり見にくいようですが、

今日は特別拝観で扉が開け放たれてよく見えました。

しかし撮影禁止のためネット検索で画像もらってきました。

衣冠束帯姿をし、身長6尺2寸(約186cm)

袖の広がりは、井戸から冥界に降りた立ったとき風を受けて膨らんだ様子を表わしてるんだそうだ。

半眼の眼光鋭くじっと見つめられているようでちょっと怖い。

小野篁は、聖徳太子に仕えた小野妹子を先祖に持つエリート家系に生まれた。

歌人として有名な小野小町は篁の姪にあたります。

父岑守が陸奥の守として奥州に赴任するのに同行し、少年時代は狩や弓馬にあけくれた。

36歳のとき遣唐副使に任命されたが、正使である藤原常嗣の乗船する第一船に欠損が発見され、

篁が乗船予定の第二船と取替えよとの詔に反発し、破損した船での渡航を拒否。

さらに疑問を感じていた遣唐使制度を「西道謡」という詩を作って風刺批判。

嵯峨天皇の逆鱗に触れ、839年隠岐に配流となりました。

難波(なにわ)より、隠岐へ向かう船に乗り出で立ちた時、詠んだ一首

わたの原 八十島かけて漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人のつり船

しかし僅か1年半で許され召し返され、

その後、蔵人頭、参議、左大弁を歴任し、不正を正し風俗を矯正するなど手腕をふるったそうです。

昼は朝廷に出仕し、夜は閻魔庁に勤めたという冥土通い伝説は、

篁が都の治安維持にあたる検事のような役職に就くなど、都や人を取り締まり裁く役職を歴任。

また平安京の三大葬送地 (鳥辺野・化野・蓮台野)の整備と火葬をすすめ、

人々に自身の体験をもとに冥界や地獄の恐ろしさを説いたことによるものと考えられています。

鷺丸(さぎまる)御神紋の由来は

鷺丸(さぎまる)御神紋の由来は

中央区久太郎町に移転しても、

中央区久太郎町に移転しても、