A.本セミナー参加のお誘い

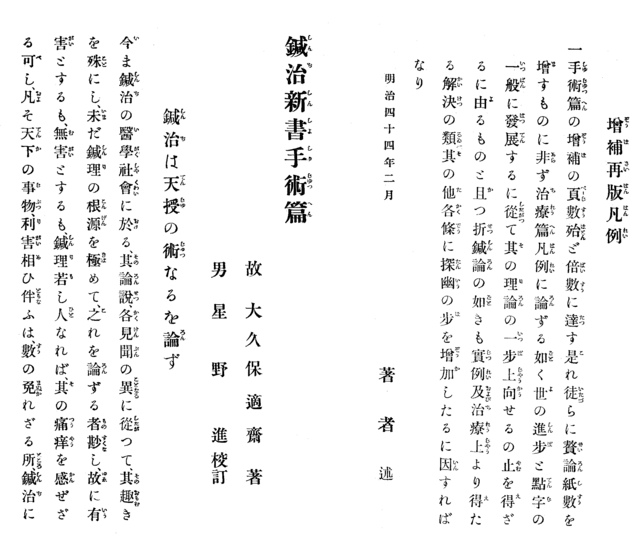

「秘法一本針伝書」は、柳谷素霊が行った針灸局所治療を紹介している。ただし"伝書”とは、昔から伝承された秘技という意味もあるから、必ずしも素霊自身が見出した治療とは限らないかもしれない。本書のような局所治療法は、現代針灸派にとっても興味深いが、類書と同様、本書も治療法の根拠を示していない。ゆえに針灸初心者は、素霊がどうしてこのような治をするのか理解できないだろうが、一定の針灸臨床経験があり、すでに自分のやり方を確立している者にとっては、素霊の方法と比較することで、いろいろな点を発見できるだろう。要するに者によって本書の価値は変化するのである。そこで過去のブログで、なぜ素霊がこうした内容を記したのかを推察するとともに、現代針灸から検討を加えてみた。今回のセミナーは、その集大成といえる。とはいえ古い書なので現代針灸的観点からすれば納得できない点も多々あった。素霊の示した治療法は二十症状に対するものだが、これでは余りにも少ない。そのため最小限と思える☆印の症状を付け加え、私の見解を付け加えることにした。

本セミナーは、実技指導を中心としたものであり、受講生12名に対し指導3名としています。受講生は2人一組で6ペアとなり、それに指導者3名を配置しますので、非常に行き届いた実技指導となります。なお指導者は、私以外に現代針灸実力派である小野寺文人先生、岡本雅典先生にお願いしています。

B.セミナーの要項

1.会場:国立市中1丁目集会所:東京都国立市中1丁目10-34

JR中央線国立駅、南口下車徒歩3分

2.開催時間 午後4時~6時30分頃 ※これまでより1時間30分、開始時刻を早めました。ご注意ください。

3.定員:各回とも12名(定員になり次第〆切) 見学は2名以内。

4.日程(基本的に第2第4日曜)

残席は4月18日現在の状況です。

第一回 3月9日(日曜) B.腰下肢 終了しました

第二回 3月23日(日曜) C.膝痛・肩関節痛・肩こり 終了しました

第三回 4月13日(日曜) D.体幹内臓 終了しました

第四回 4月27日(日曜) A.五官科(歯科、鼻科、耳科の耳疼痛) 残席:1名

五官科前半部分のテキスト(12ページ)が完成しました。当日の講習会参加者で、事前配布希望者には、随時メールに貼付して送っています。また着信していない方は、お申し出ください。取り急ぎお送りします。(4/20)

第五回 5月18日(日曜) A.五官科(耳科の耳鳴、眼科、咽喉科) 残席なし

5.会費:一般8000円、学生7000円、見学4000円。当日払い。領収書発行します。

6.お持ちいただくもの

①各回オリジナルカラーテキストを配布。針灸実技用の道具類も支給。

②筆記用具はご持参ください。

7.懇親会

講習会後、駅前の居酒屋にて懇親会実施。 飲食費は3000~3500円程度(当日受付)

8.参加お申し込み方法

参加御希望の方は、①参加希望会のテーマと開催予定日、②氏名、③住所、④電話、⑤Eメールアドレスを、Eメールまたは電話でお伝えください。折り返しご連絡を差し 上げます。お申し込み〆切は各回とも開催前日午後3時頃までとします。ただし参加者12名に達した場合、その時点で受付終了します。各回ごとに見学者は2名以内です。

連絡先:あんご針灸院 似田 敦(にただあつし)

電話042(576)4418

メールアドレス nitadakai825@jcom.zaq.ne.jp

C.セミナーの概要 ( )内はテキストページ数

☆の症状は、一本針伝書になく、私が独自に取り上げた治療法になる。

A.五官科(24ページ)

第1章 上歯痛の針(客主人)

第2章 下歯痛の針(頬車)

第3章 ☆顎関節症(下関、頬車)、舌痛(上廉泉)、歯肉痛(歯肉局所)

第4章 鼻病一切の針(印堂)

第5章 耳中疼痛の針(完骨)

第6章 耳鳴の針(頬車)

第7章 眼疾一切の針(風池)

第8章 咽の病の針(合谷)

B.腰下肢痛(11ページ)

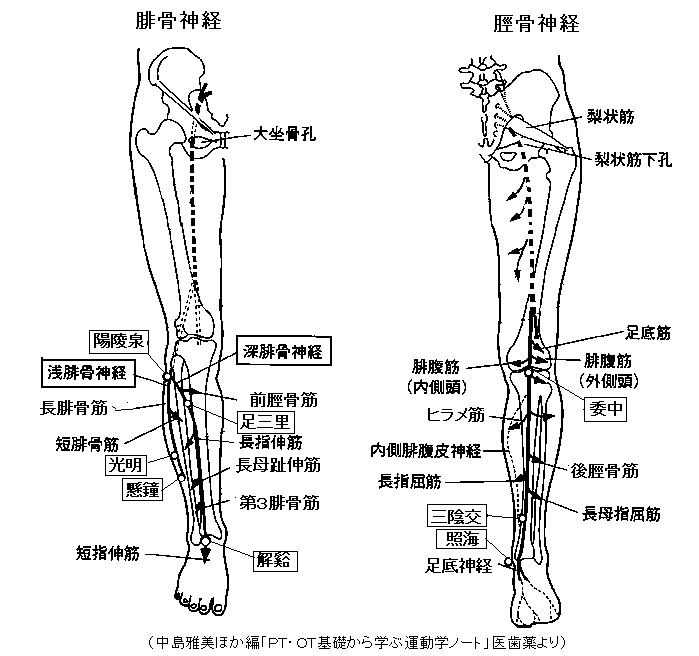

第9章 下肢後側痛の針(外大腸兪・坐骨神経ブロック点)<座骨神経痛>

第10章 下肢外側の病の針(環跳)

☆下肢内側の病の針(陰包)

第11章 下肢前側の病の針(居髎)

第12章 ☆腰重と下肢不定症状の針(仙腸関節刺針)<仙腸関節機能障害>

C.膝関節痛・肩関節痛・肩甲上部コリ・肩甲間部コリ(12ページ)

第13章 ☆膝痛の針(内外膝眼、鶴頂、鵞足、委中)

第14章 五十肩外転制限の針(肩髃、肩髎、肩井斜刺)

第15章 ☆結帯動作制限の針(天宗と肩貞) と結髪動作制限の針(膏肓水平刺と臑兪)

第16章 肩甲間部のコリの針(モーレー点)

第17章 肩甲上部のコリの針(肩井)

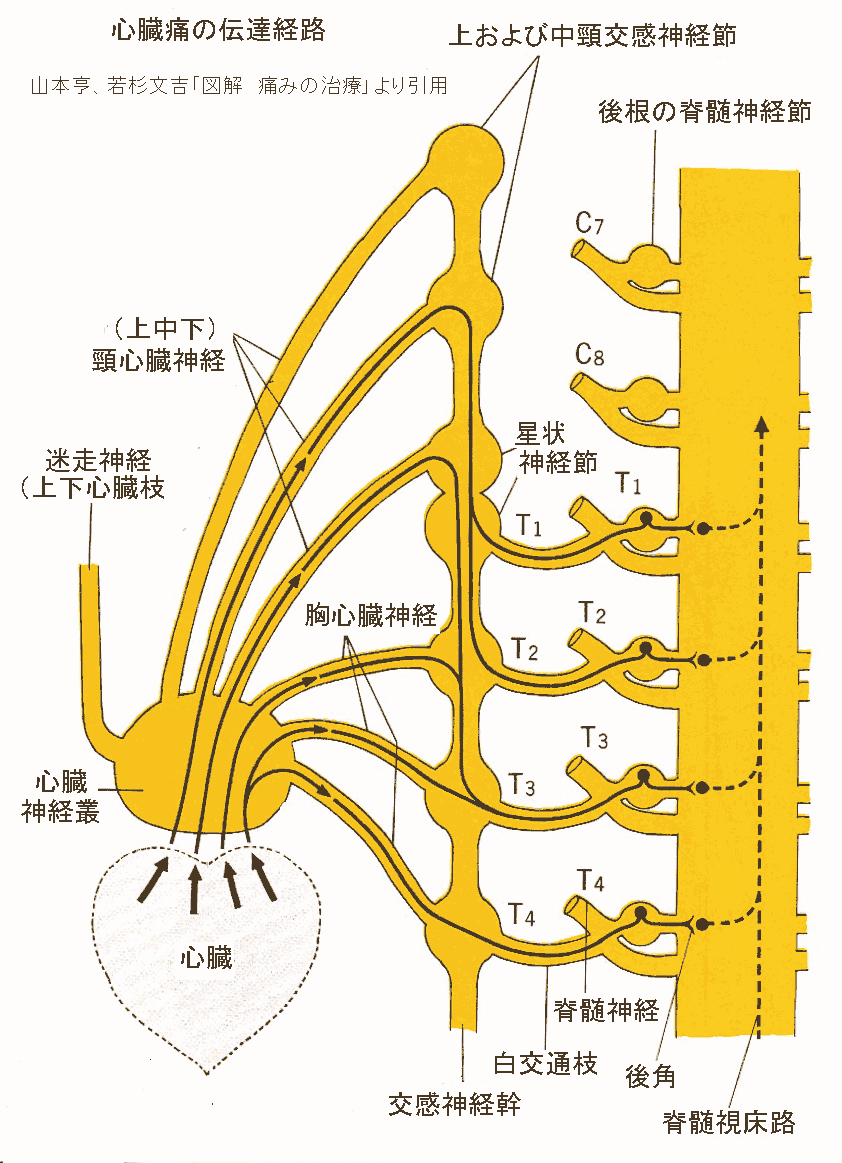

D.体幹内臓症状(13ページ)

第18章 排尿痛の針(中極・関元)

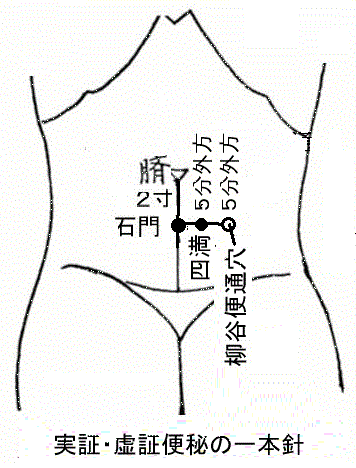

第19章 便秘の針(左四満外方5分)

第20章 上実下虚の針(崑崙)

第21章 五臓六腑の針(華陀夾脊)

※参考:今回セミナーの元ネタとなった「AN現代針灸治療」ブログ

第1 上歯痛の鍼(客主人)

第2 下歯痛の鍼(頬車)

①2022/09/31:歯のくいしばりに対して顎二腹筋後腹への運動針が有効な例

②2023/01/17:顎関節症の針灸治療 改訂2版

③2023/05/23:歯周病に対する局所刺針の方法と女膝の灸 ver.1.8

④2024/07/13:上歯痛の針灸治療ver.2.0

⑤2024/08/01:下歯痛の針灸治療ver.1.2

⑥2024/08/06:三叉神経第Ⅲ枝関連の顔面骨孔への刺針

⑦2014/09/14:舌痛症の針灸治療 ver.1.2

第3 鼻病一切の鍼(印堂)

①2017/07/19:嗅覚障害の針灸治療

②2002/12/06:慢性副鼻腔炎の針灸に上星の灸とマイクロライド長期投与

③2022/12/14:慢性副鼻腔炎と花粉症 ver.1.3

第4 耳鳴の鍼(頬車)

第5 耳中疼痛の鍼(完骨)

①2006/03/15:耳鳴治療と舌咽神経ブロック針

②2010/07/16:顎関節症由来の耳鳴りに対する針灸①

③2013/07/24:耳鳴りの治療改訂版 その2

④2015/01/30:新・耳鳴の針灸治療 鼓室神経刺激と顔面神経下顎縁枝刺激 ver.1.1

⑤2017/10/10:耳鳴りの針灸治療まとめ2017年版

⑥2021/09/20:質問紙を使った耳鳴分析と鍼灸の奏功例 ver.1.1

⑦2023/02/11:難聴・耳鳴りに対する側頸部治療穴の理解 ver.1.2

第6 眼疾一切の鍼(風池)

①2011/11/09:緊張性頭痛に対するトリガーポイント治療の整理 その3

②2012/10/14:緊張性頭痛治療に効果的な天柱・上天柱の刺針体位 ver.1.2

③2015/01/14:調節性眼精疲労に対する針灸治療の考察

④2021/01/08:眼窩内刺針が刺激対象とするもの ver.2.2

⑤2021/10/08:眼精疲労の鑑別と針灸治療

⑥2023/01/20:私の行っている眼窩内刺針の方法 ver.1.5

第7 喉の病の鍼(合谷)

①2015/03/17:大椎・治喘・定喘の効能

②2021/07/26:咽頭・喉頭症状に対する現代鍼灸

③2021/09/09:咽喉異常感症(咽頭神経症)の針灸治療・手技療法ver.2.0

④2023/01/13:咳嗽の針灸治療

⑤2023/08/18:喉頭症状に対する前頸部の針灸治療点の整理 ver.1.1

第10 下肢後側痛の鍼(外大腸兪・坐骨神経ブロック点)

①2006/03/10:腰下肢症状の診断

②2020/10/11:腰部神経根症に対する大腰筋刺針と坐骨神経刺針ver.1.3

③2021/03/03:「秘法一本鍼伝書」②<下肢後側痛の鍼>の現代鍼灸からの検討ver.1.1

④2023/12/19:居髎と環跳の位置と臨床運用

第11 下肢外側の病の鍼(環跳) (「下肢内側の病の鍼」含む)

①2006/07/11:殿部~下肢外側痛の病態と針灸治療(とくに小殿筋筋痛症)

②2017/05/05:殿部深部筋のMPSと坐骨神経痛

③2018/08/13:「秘法一本鍼伝書」③<下肢外側の病の鍼>の現代鍼灸からの検討

④2019/06/08:大腿外側痛の病態把握と針灸治療

⑤2021/07/11:<下肢内側痛の鍼>の現代鍼灸からの検討 ver.2.1

第12 下肢前側の病の鍼(居髎)

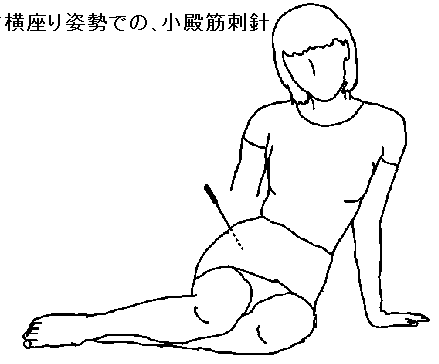

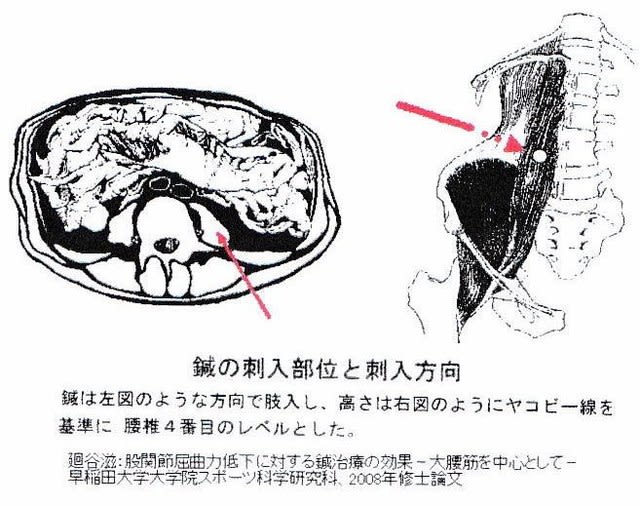

①2010/12/28:股関節部痛に対する小殿筋深刺と、大腿直筋刺針の工夫 ver.1.2

②2015/08/23:変形性股関節症の針灸臨床 ver 1.5

③2018/06/04:大腰筋性腰痛の症状と鍼治療 ver.1.1

④2019/03/18:「秘法一本針伝書」①<下肢前側の病の鍼>の現代鍼灸からの検討ver.1.1

第16 四十腕五十肩の鍼(肩髃、肩髎)

①2006/03/11:肩関節痛に対する巨骨斜刺+肩前斜刺

②2012/10/09:五十肩で上腕外側痛を生じる理由と治療法

③2013/05/12:肩関節痛に対する肩髃から肩髎への透刺(柳谷素霊の方法)

④2018/08/21:「秘法一本鍼伝書」⑤<上肢外側痛の鍼>の現代鍼灸からの検討ver.1.2

⑤2018/08/21:「秘法一本鍼伝書」⑥<上肢内側痛の鍼>の現代鍼灸からの検討

⑥2022/01/07:五十肩の鍼灸治療を苦手とする理由ver.1.1

⑦2024/05/11:肩中兪刺針の針響 ver.1.2

⑧2024/07/26:肩関節外転制限の針灸治療法ver.2.0

⑨2024/07/27:結髪・結帯制限の針灸治療理論

⑩2024/07/28:結髪・結帯制限の針灸治療技法

第17 肩甲間部のコリの鍼(缺盆)

第18 肩甲上部のコリの鍼(肩井移動穴)

①2006/06/09:頸神経叢刺激点としての天窓

②2006/06/09:腕神経叢刺激点としての天鼎・肩中兪

③2024/05/11:肩中兪刺針の針響 ver.1.2

④2010/07/15:肩甲骨上角のコリに肩外兪運動針、肩甲骨部~肩甲上部のコリに附分斜刺

⑤2012/10/10:肩甲骨裏面に自覚するコリの正体と刺針法 ver.2.0

⑥2017/02/07:肩甲上部と側頸部のコリへの解剖学的針灸と坂井流横刺

⑦2022/02/15:膏肓穴についてver.1.2

⑧2024/11/01:柳谷素霊著、「秘法一本針伝書」肩甲間部のコリの針の考察ver.1.4

第13 急性淋病の鍼(中極・関元)p 32

①2023/08/14:切迫性尿失禁が中髎の灸1回で改善した自験例(69才、男)

②2023/11/25 :尿路結石の疝痛は、側臥位での外志室深刺が効く理由 ver.1.1

③2024/11/03:「秘法一本鍼伝書」にみる急性淋病の針治療について

第14 実証便秘の鍼(左四満外方5分)p 34

※臍下2寸に石門をとり、外方5分に四満をとる。

第15 虚証便秘の鍼(左四満外方5分)p 36

①2013/09/08:痙攣性便秘と各種下痢に対する針灸治療

②2024/11/05:成書にみる便秘の局所治療穴

第19 上実下虚証の鍼(崑崙)

①2017/02/24:冷え性に対する針灸治療ver.3.3

②2022/12/15:足冷の針灸治療理論とテクニックver.1.1

③2024/11/19:柳谷素霊「秘法一本針伝書:上実下虚の針の考察

第20 五臓六腑の鍼(華陀鍼法)(脊柱棘突起外方5分

①2011/01/09:膻中穴圧痛の古典的意味と現代医学的意味 ver.1.2

②2018/05/25:腹診に関する現代医学的解釈 ver.2.0

③2019/12/10:心下痞硬・胸脇苦満の病態生理と針灸治療

④2020/12/10:柳谷素霊の「五臓六腑の針」と私の刺針技法の比較

⑤2023/08/30:胃倉・魂門の刺針目標

⑥2023/10/04:柳谷素霊著「秘法一本鍼伝書」五臓六腑の鍼の解説 ver.3.0

第8 上肢外側痛の鍼(肩髃)p22 →「四十腕五十肩の鍼」参照

第9 上肢内側痛の鍼(肩貞)p24 →「四十腕五十肩の鍼」参照