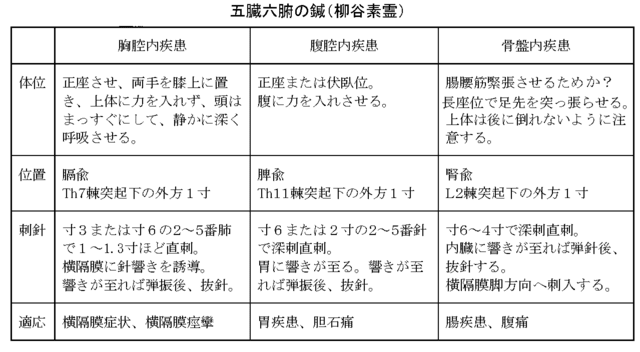

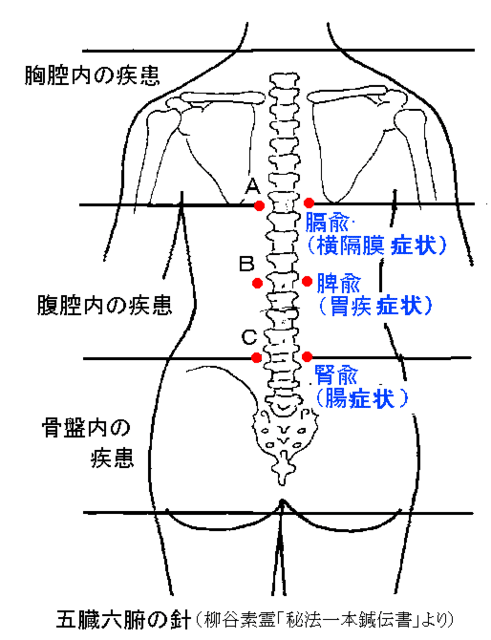

1.前胸部経穴位置の特徴

前胸部は肺、心臓、乳房、横隔膜などで他に気管や胃などの重要組織があるが、前胸部のツボは、胸骨上もしくは肋間に整然と並んで、一見すると没個性的なのようにも見受けられる。では実際どういう構成になっているのだろうか。ツボの特性を大きく4つに分類して色分けした(下図)。

①前胸部で<青色>で示したのは肺・呼吸器関係のツボである。昔の中国では肺はハスの花に例えられたこと、あるいは肺は現代と同じく呼吸作用で、他に宣散粛降作用がある関係で、解剖学敵な肺の位置より上になっているのだろうか。

②前胸部中央<赤色>には心臓・精神関連のツボがある。中医でいう心とは、血液ポンプ+ハート(精神)の作用だった。

③心関連のツボの周囲は<緑色>で、私の分類では区分・部屋・建物といった比喩的なものを示すツボがある。これには心を守る役割もあるのだろう。

大包は、私見であるが脾の大絡として胃泡の診察ポイントであり、胃や横隔膜の動きに関係していると解釈している。

④乳房と乳汁および胃の関連は<ピンク色>で示した。食竇穴は従来は食道と解釈すると位置的に横にありすぎて合理性がないので、私は胃泡を示すものにした。なお乳根穴は文字通り乳房と関係するが、胃の大絡として心尖拍動の診察点ともなる。

2.胸部経穴名の由来

巻末に提示した4種の文献を参考にしたが、不満が残ったので※印として自説を示した。

1)胸骨頸切痕ライン

①天突(任)

胸骨希頚切痕の上に向かう形。

②気舎(胃)

「舎」=場所。肺(気の出入り)のある場所。

③缺盆(胃)

丸い鎖骨窩を二分するのが鎖骨。これを欠けた鉢に例えた。缺盆骨=鎖骨のこと。

2)鎖骨下窩

①璇璣(任)

北斗七星で、璇(せん)は2番星、璣(き)は3番星で、どちらも美しいという意味がある。北斗七星が北極星を中心に規則正しく回転しているように、本穴も呼吸により上下に規則正しく動く。ちなみに1番星(北極星に最も近い星)の名は「天枢」という。天枢は回転扉の軸部分をいい、天枢を軸として上半身を折り曲げる処とした。扉は開閉により位置を変えるが、軸部分は位置を変えないので、北極星に似ている。

②兪府(腎)

a.腎経の走行は肋骨を上行し、最後には、この穴に集結することを示す。

※b.「府」=は集合で肺の宣発作用、「兪」=輸送で肺の粛降作用をいう。すなわち兪府とは肺のもつ宣発粛降作用のこと。

吸気時、体内の水分を一度肺の処まで引き上げ、息はく時に、その水分を内臓全体に、じょうろで水をまくようにする。これはポンプの仕組みと同じ。

③気戸(胃)

※前胸で、鎖骨と第1肋骨の間の小さな間隙を戸に例えた。気の出入りをする肺の入口。

3)第1肋間

①華蓋(任)

肺は蓮の花の形のようで、天子の頭上にある絹の傘の形(蓋)に似ている。肺は五臓六腑中で最も高い地位にあることを示す。あるいは華蓋=肺そのもの。

②彧中(腎)

※「彧」=区切り、枠取り。肺と心の区切りのこと。

③庫房(胃)

「庫」は倉庫、「房」は厨房とか工房。その下にある臓器「肺」を収納するための部屋。

4)第2肋間

①紫宮(任)

天帝が住んでいる星、すなわち北極星を紫微星とよんだ。紫微星とは貴重な星の意味で、心臓の位置にある。

中国皇帝といえば代々黄色(五行色体表の五方すなわち東・西・南・北・中央の中で、中央に相当するのが黄色)を重要視していた。その代表が黄帝である。その一方で貝からとれる紫染料が非常に希少で高価なことを知ると、紫も重視するよう変化した。北京にある昔の皇帝の住居(故宮)の別名を紫禁城という。これは一般人が入ることのできない特別な場所との意味がある。

ちなみに聖徳太子が制定した冠位十二階の最高位も紫色だったが、この染料は安価な紫芋によるものだった。無駄な処に金を使わないというところが賢明である。

②神蔵(腎)

心に近い紫宮の両側で霊墟の上にあり、神霊(心)を守る。

③屋翳(胃)

「翳」とは屋根、「翳」は羽でできたひさし。

④周栄(脾)

「栄」は活力源で栄養素と同じ。全身に栄養素を巡らす。

4)第3肋間

①玉堂(任)

玉堂=高貴な場所。中国の科挙合格者の中でトップが配属される部門(歴史編纂、皇帝の発言を記録)。

②霊墟(腎)

「墟」は土で盛られた高い山。 仰臥位になると霊墟は前胸部の高い位置になることから。

秦始皇帝が築いた運河。中国の桂林市興安県に現存。

③膺窓(胃)

「膺」は胸、「窓」は気と光を通すところ。胸部の閉塞を通すため。

④胸郷(脾)

※「郷」は人が集まる村々(=故郷など)のこと。胸郭はタル型をしていて、その側面中央の断面積が最も大きい処になる。

胸の断面積が最も大きく、吸い込んだ清気(≒空気)がたくさん貯まる処として胸郷と名づけた。

5)第4肋間

①膻中(任)

a.両乳間の間を膻という。膻にはヒツジのような生臭い。乳児がいる女性では仰臥位で寝ている時など、乳頭から漏れ出た乳汁がこの部に溜まるので生臭くなることがある。

b.君主(心)の住まいである宮城(心包)の別名。

②神封(腎)

※「神」=心、「封」=境界線。胸中線の脇で心に近い部。

③乳中(胃)

乳頭部

④天池(包)

肋間のくぼみのような池(汗をかくところ)

⑤天渓(脾)

この場合の「渓」は、乳汁分泌を川に例えている。

⑥輒筋(胆)

「輒」は荷車の左右の側板をいい、荷崩れしないで多くの荷物を積めるようにしたもの。これが転じて胸横部の前鋸筋をさす。

※「輒」には耳タブのように軟らかいとの意味がある。これは前鋸筋筋腹の形容になっている。

⑦淵腋(胆)

脇の下に隠れる水溜まり。腋下の汗をかきやすい部。

6)第5肋間

①中庭(任)

「庭」=宮殿(君主)正面の庭園。膻中(宮殿)の下に位置する。胸骨体下端の陥み(胸骨体下端)で、腹直筋停止部になる。

②歩廊(腎)

「廊」とは建築用語で、2列の柱を繋ぐために作られた通路(腹直筋停止)のこと。歩道橋がその例。中庭穴を跨ぐ通路のように左右の肋軟骨上に歩廊穴がある。

③乳根(胃)

乳頭の根元。乳根は胃の大絡であり、心拍による左前胸部の上下動を虚里(わずかな振幅)の動ととらえたのだろう。

④食竇(脾)

※「竇」=洞。私は、左食竇は胃泡のことと解釈している。胃の中に食物が入る場所との意味。

従来の説では「食道」と解釈するが、本穴の位置は前正中付近にはないことでこの説の真否は疑わしい。

7)胸骨弓縁、その他

①極泉(心)

泉(汗)がわき出る最も高いところ。

②期門(肝)

十二正経は肺経の中府から始まり、肝経の期門で終わる。一周りしたとの意味。

③日月(胆)

日月(胆募)の上方5分には期門(肝募)がある。

※「肝胆相照らす」との表現にあるように、両雄とも、相手に感化される存在。期門と日月は影響を受け合うことを示す。

④章門(肝)

※「章」=ひとまとまり。他の肋骨と異なり、本穴は第11肋骨前端という浮遊肋骨にあることを示す。

⑤京門(胆)

※「京」はみやことの意味の他に、高い丘の意味がある。京門は第12肋骨前端という浮遊肋骨にあることを示す。

⑥大包(脾)

脾の大絡として、内臓診察点。

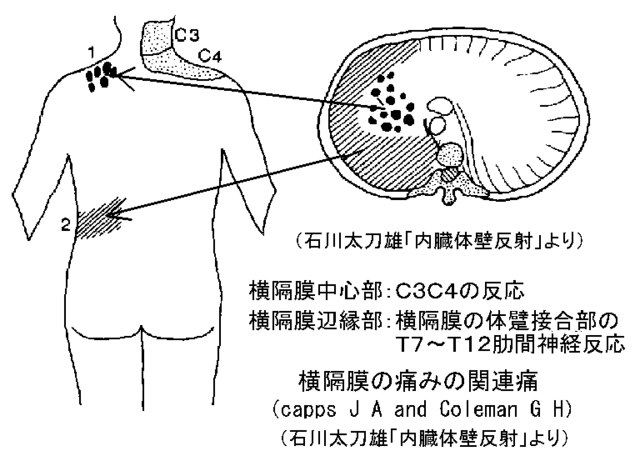

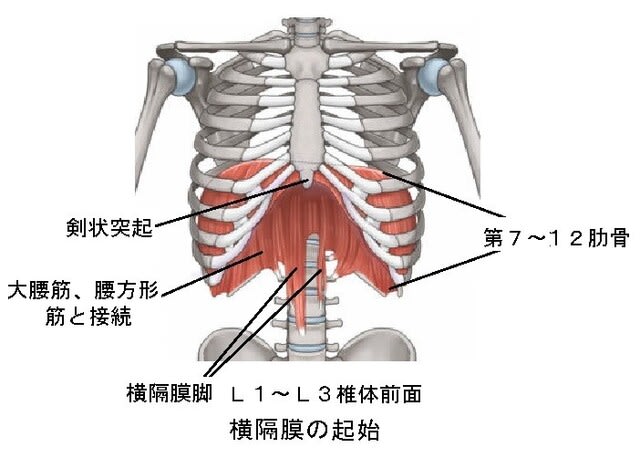

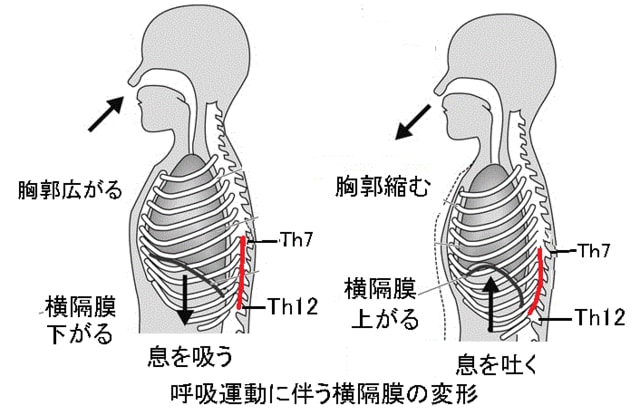

※左大包は胃泡を示す(打診で鼓音の存在で調べたのだろう)。その上の横隔膜の動きにも関与。横隔膜は陰である胸部臓腑と陽である腹部臓腑の境界。

⑦鳩尾(任)

剣状突起が鳩の尾の形に似ていることから。

引用文献

①森和監修 王暁明ほか著「経穴マップ」医歯薬

②周春才著 土屋憲明訳「まんが経穴入門」医道の日本社

③ネット:翁鍼灸治療院 HP

④ネット:経穴デジタル辞典 ALL FOR ONE

⑤漢和辞典「漢字源」学研