今日はギャラリー輝、棟上げでした。

本来なら前日に帰省し、棟上げを祝い、大工さん達に振る舞いする日でしたが、「勝負の3週間」に勝負をかけ、帰省を自粛しました。

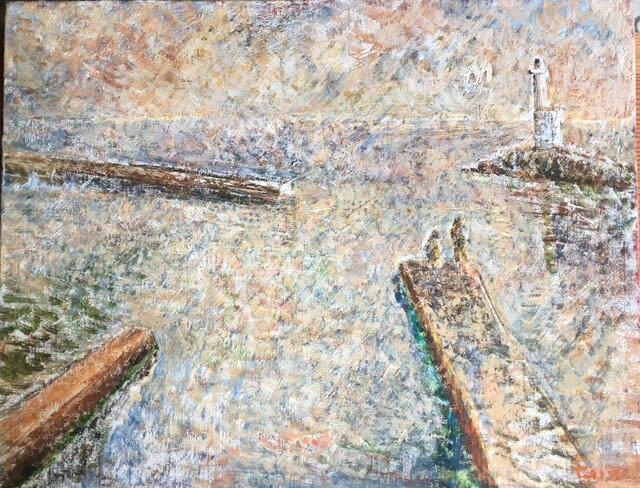

現地から営業さんが逐次画像を送って下さいます。

朝からずーっとそわそわしています。

図面で確認して、東側隣家とすっぽり重なるので、東側の眺望は無理とはわかっていたけど、それでももしかしたら2階の窓の一つだけでも浅間山に向かって隣家すき間を抜けるかも?と期待していましたが。

棟上げ写真から判断すると、やはり東側はすっぽり隣家と重なりますね。

でも、新しい発見!

前面道路からギャラリー入り口までのアプローチ部分から、障害物なくまっすぐ浅間に視界が繋がるように見えますね。

見えなきゃ見えないで、それはそれで良いとはいうものの、もしかしたら前庭から見える?という希望を発見。

年末帰省の折、自分の目で時確かめよう。

がぜん、アプローチ計画に熱が入る

本来なら前日に帰省し、棟上げを祝い、大工さん達に振る舞いする日でしたが、「勝負の3週間」に勝負をかけ、帰省を自粛しました。

現地から営業さんが逐次画像を送って下さいます。

朝からずーっとそわそわしています。

図面で確認して、東側隣家とすっぽり重なるので、東側の眺望は無理とはわかっていたけど、それでももしかしたら2階の窓の一つだけでも浅間山に向かって隣家すき間を抜けるかも?と期待していましたが。

棟上げ写真から判断すると、やはり東側はすっぽり隣家と重なりますね。

でも、新しい発見!

前面道路からギャラリー入り口までのアプローチ部分から、障害物なくまっすぐ浅間に視界が繋がるように見えますね。

見えなきゃ見えないで、それはそれで良いとはいうものの、もしかしたら前庭から見える?という希望を発見。

年末帰省の折、自分の目で時確かめよう。

がぜん、アプローチ計画に熱が入る